Виктор Яковлев - Эволюция долговременной фортификации

Здесь есть возможность читать онлайн «Виктор Яковлев - Эволюция долговременной фортификации» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Эволюция долговременной фортификации

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 100

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Эволюция долговременной фортификации: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Эволюция долговременной фортификации»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Эволюция долговременной фортификации — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Эволюция долговременной фортификации», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

Германия за этот период спешно заканчивала форты, начатые постройкой как в крепостях ее западной границы (Мец, Страсбург, Кельн, Майнц и др.), так и восточной (Кенигсберг, Торн, Познань, Кюстрин и др.). О масштабе работ дают понятие цифры израсходованных на крепостное строительство сумм. Эти цифры таковы: за период 1871-1882 гг. израсходовано было в общем 200 млн. марок, а за период 1882-1887 гг. - 41 млн. марок. Что касается конструкции фортов, то она почти не отличалась от той, которая была принята немцами после франко-прусской кампании. Опыт русско-турецкой войны отразился на германских фортах лишь в том, что в них стали устраивать небольшие пониженные позиции для пехоты перед исходящими углами, где для этого главный вал несколько подали назад, образовав отрезы. Вообще же и после этого усовершенствования стрелки в германских фортах не имели сплошной, вполне удобной позиции, кроме как на горжевом фасе, и должны были ютиться небольшими кучками между орудиями и траверсами главного вала: Германию в отношении устройства фортов в начале 80-х годов почти точно копировала Австрия.

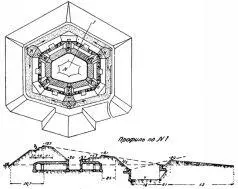

Фиг. 101.

Франция за рассматриваемый период продолжала работы по постройке фортов в главнейших пограничных крепостях - Вердене, Туле, Эпинале и Бельфоре, равно как в "укрепленном лагере Париж", а также продолжала постройку фортов-застав на северной границе и на Мааских высотах. Что касается крепостных фортов, то в конструкции их сравнительно с 70-ми годами никаких существенных перемен не было; форты-заставы же с 80-х годов строились по новому образцу так называемого изолированного форта (fort isole), для которого предусматривалась возможность атаки со всех сторон, вследствие чего такому форту придавалась возможно большая самостоятельность. В плане такой форт получал обычно форму более или менее правильного многоугольника (Фиг. 101), каждая сторона которого представляла собой как бы один из напольных фасов обыкновенного крепостного форта с двумя валами: нижним - для артиллерии и верхним, служащим тыльным траверсом для нижнего, для пехоты, со рвами, имеющими сводчатые эскарпы и контрэскарпы, фланкируемыми из трех капониров К, и с прикрытым путем. Различного рода охранительные казематы размещались под валгангом нижнего вала и под бруствером верхнего и своими лицевыми стенами выходили во внутренний ров между обоими валами, причем расположенные по обеим сторонам этого рва казематы со своими земляными обсыпками взаимно прикрывали друг друга от перекидного огня. Несколько радиально расположенных траверсов Т с потернами в них поддерживали закрытое сообщение между различными частями форта. Гарнизон такого форта - около 1500 человек, из коих пехоты 1000 человек; вооружение - около 30 орудий, не считая фланкирующих и противоштурмовых. Достоинствами этого форта при тогдашних условиях считались обилие казематов и выходов из них на позиции; хорошие, сильно фланкируемые преграды штурму; облегчающий охранение прикрытый путь.

ГЛАВА XXII

Введение в артиллерии фугасных бомб.

За границей уже начало 80-х годов ознаменовалось новым изобретением в области артиллерии, это - появление фугасных снарядов, которое повлекло за собой большие изменения как в конструкции фортификационных построек, так позднее и в общем устройстве крепостей. Однако эти изменения получили свое практическое осуществление только во второй половине 80-х годов XIX века, когда фугасные снаряды или бомбы были окончательно введены в артиллерии главнейших государств.

Иностранные артиллеристы, особенно германские, уже в начале 70х годов были озабочены тем, чтобы так или иначе увеличить фугасное действие снарядов. С этой целью предполагали заменить применявшийся тогда в качестве разрывного заряда черный порох каким-нибудь другим взрывчатым веществом, обладающим большей бризантной силой, но не представляющим опасности преждевременного взрыва. Однако производившиеся с 1873 г. опыты с влажным пироксилином были вскоре прекращены, а возобновленные в 1876 и 1878 гг. с улучшенным пироксилином и стальными гранатами также не дали благоприятных результатов; и только в 1880 г. значительный в этом отношении успех был достигнут путем конструирования удлиненных снарядов, вмещающих значительно большие разрывные заряды. Так, германская 21-см бомба образца 1880 г. заключала лишь разрывной заряд в 4,7 кг, а введенная в 1883 г. 21-см стальная бомба, длиной в 5 калибров, заключала уже 19 кг. Диаметр воронки, производимой таким снарядом, возрос приблизительно с 2 до 4 м с лишним; глубина же воронки с 0,5 м также увеличилась почти вдвое; объем воронки увеличился таким образом почти в 8 раз. Произведенные около того же времени в Германии опыты с пикриновым порохом дали приблизительно такие же результаты, но они далее не продолжались, так как уже были введены в употребление Пироксилиновые бомбы образца 1883 г. Новые пироксилиновые бомбы, действие которых уподоблялось действию мин, были первоначально названы бомбами-торпедо, и только позднее, в 90-х годах их стали называть фугасными бомбами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Эволюция долговременной фортификации»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Эволюция долговременной фортификации» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Эволюция долговременной фортификации» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.