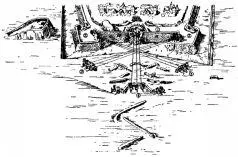

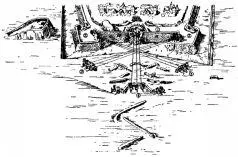

Фиг. 47.

Циркум - и контрвалационная линия

С усовершенствованием артиллерии и увеличением ее численности от блокады перешли к постепенной атаке, которую вели при бастионном фронте на куртину (Фиг. 48). Дальность тогдашнего действительного артиллерийского огня была около 200 м; поэтому брешь-батарею против куртины и контрбатареи против фланков располагали в расстоянии от 280 до 490 м от верков. Каждая батарея строилась на 3 или 4 орудия, так что всего на один фронт приходилось от 9 до 12 орудий. Спереди и по сторонам батарей строились окопы. Для демонстрации обыкновенно вместо одной велось две атаки - на два фронта. Постройка батарей длилась очень долго, так как они легко могли атаковаться вылазками и разрушаться; кроме того орудия были очень тяжелые и подвоз их также отнимал много времени.

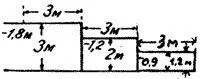

Фиг. 48.

Постепенная атака крепости:

1 - куртина, 2 - бастионы, 3 - контрбатареи, 4 - брешь-батареи.

Вместо прежних деревянных подступных машин, от которых пришлось отказаться, стали устраивать земляные подступы (апроши). Подступы в виде рвов впервые были применены в Столетнюю войну англичанами в 1418г. при осаде Руана и французами в 1420 г. при осаде Мелюна. Подступы вели преимущественно против куртины зигзагами или змееобразно, не связывая между собой траншеями, как это стали делать позднее. Чтобы дать подступам поддержку, французский военачальник (позднее маршал) Монлюк при осаде Тионвиля в 1558 г. предложил устраивать в подступах завороты, в которых могли помещаться траншейный караул, материалы и устраивались выходы в поле (Фиг. 49). Порядок производства работ при постройке подступов выработался не сразу. Первой появилась так называемая летучая сапа, примененная испанцами при осаде приморской крепости Остенде (во Фландрии) и 1601 г. Устройство ее состояло в том, что ночью выставляли сразу вплотную друг к другу туры или бочки, которые днем наполняли землей.

Завороты в подступах

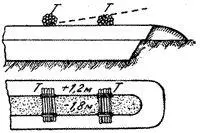

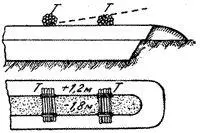

Затем появилась тихая сапа, т. е. перекидная. Она велась так же, как и в начале XX века, только вместо двух участков было три участка (Фиг. 50) одинаковой длины, но разной глубины и ширины. Была также и двойная сапа. Головы сап обычно прикрывали или пересыпавшейся вперед кучей земли или подвижными заслонами (мантелеты), устраивавшимися из туров, фашин и пр. Для укрытия от поражений устраивались висячие траверсы Г, состоящие из бревен и фашин, связанных веревками и положенных на брустверы траншеи (Фиг. 51). Чтобы укрыться от навесных выстрелов, прибегали к крытой сапе, состоявшей из дощатой галереи, покрытой фашинами, плетнем, кожами. Такую сапу вели испанцы при осаде Гаарлема в 1572 г., шведы употребляли ее в тридцатилетнюю войну.

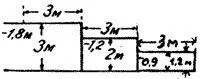

Тихая сапа

Батареи по профили были: горизонтные, углубленные и возвышенные; применение той или иной профили зависело от местности. Высокие стены итальянской системы позволяли применять настильный огонь, а следовательно низкие батареи; но при низких крепостных стенах приходилось делать возвышенные батареи, а под брешь-батареи насыпать даже террасы. Так, испанцы при осаде Мастрихта в 1573 г. устроили террасу высотой в 40 м. Такие возвышенные батареи назывались кавальерами.

Висячие траверсы

Брешь-батареи чаще всего старались располагать на гласисе, так как тогда не надо было возводить террасы и кроме того можно было бить в упор, а следовательно и легче пробить брешь, но для этого надо было овладеть прикрытым путем, который поэтому оборонялся очень сильно. Отсюда главным периодом атаки было овладение прикрытым путем. Брустверы батарей обычно делались из туров трех сортов: 3 м высоты и 2,1 м диаметром; 2,4 м высоты и 1,8 м диаметром и 1,8 м высоты и 1,2 м диаметром. Малые туры применялись для устройства подступов. Вместо туров применялись также вязанки хвороста, мешки с шерстью диаметром до 2 м, стянутые обручами. Мешки и туры подкатывались к месту устройства батареи. Постройка батарей производилась под прикрытием мантелетов длиной до 13 м, пере двигаемых при помощи якорей и талей. При отсутствии наружных построек строили одну батарею у подошвы гласиса, против куртины, с фланками, направленными против фланков бастионов. С этой батареи уничтожали вооружение и пробивали брешь; если же нельзя было пробить бреши, то переносили батарею на гребень гласиса или даже спускались минами под землю, пробивали в контрэскарповой стене амбразуры и производили брешь орудиями, поставленными за стеной в подземных галереях. Пороховые мины для производства обвалов стали применять с начала XVI в. (Остенде в 1500 г., Сарацинелла в 1503 г., замки близ Неаполя - около того же времени, замок Дре в 1593 г.).

Читать дальше