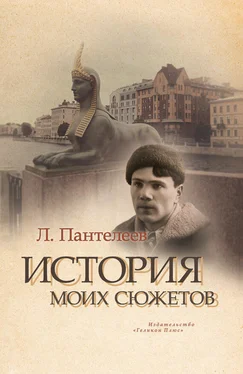

Но вся правда об этом благородном писателе, об этом несчастном человеке, о его трагической жизни, – вся правда о нем известна лишь Тому Единственному, в Кого он веровал горячо и тайно, скрывая эту веру, как унизительную вину, и стыдясь вечного страха, сглодавшего его судьбу и душу, как и миллионы других судеб и душ.

С. Л.

Повесть «Ленька Пантелеев» и моя подлинная биография

Я уже говорил и писал где-то, что называть повесть «Ленька Пантелеев» автобиографической можно лишь с некоторой натяжкой. Очень многое из рассказанного в повести было и в жизни автора. Был отец, участник русско-японской войны, получивший за подвиг дворянство. Была мать из купеческой семьи, были брат и сестра, двоюродная сестра Ира. Были приготовительное училище баронессы фон Мерценфельд и 2-е реальное училище, был реалист Волков, сын инженера, была горничная Стеша, крестный брат Сережа, поденщица Аннушка. Были ярославская деревня и ярославский мятеж, ферма, профшкола, Мензелинск, детдом в монастыре, лимонадный завод, рулетка, лампочки и многое другое. Но кое-что из перечисленного сокращено, умалено, кое-что преувеличено, кое-что затуманено, а кое о чем не сказано вовсе (такого не мало). Некоторые события поменялись местами. Например, настоящее бродяждничество выпало на мою долю уже после Шкиды – когда мы с Гришей в поисках кинематографического счастья устремились на юг. Уже туда нам пришлось с полдороги добираться без денег, путешествуя на манер героев О Генри или Джека Лондона. Вместе мы путешествовали до Харькова. Здесь Гриша, у которого не было хорошего жизненного опыта, заскучал, затосковал по родному Питеру. В Харькове мы расстались. И у меня только тут начались настоящие приключения и злоключения. В Петрограде «оборванный, длинноволосый, босой, перепачканный углем и нефтью», я появился не четырнадцатилетним, а шестнадцатилетним.

Вообще, жизнь моя, детство и юность были интереснее, чем жизнь Леньки Пантелеева. Почему же я не писал правду? Честно говоря, только потому, что правда в те времена не котировалась… Жизненный материал я типизировал, а точнее – схематизировал.

Например. О судьбе Волкова я ничего не знаю. Монархически-кадетскую атмосферу волковского дома я придумал. Жили Волковы гораздо скромнее. В повести подчеркнуто «классовое размежевание». Ничего не известно мне о судьбе Сережи Бутылочки после революции. Ему я тоже придал «типичную биографию». То же и со Стешей, которая дожила до блокады в очень скромной роли больничной, кажется, сиделки. Был в Ярославле хозяин «Европейской» гостиницы Поляков (переименованный мною в Пояркова), и был у него сын, белый офицер. Был звероподобный директор сельскохозяйственного училища под Мензелинском. Но придать ему идентичность с Поярковым заставила автора погоня за занимательностью сюжета.

В общем, со мной происходило приблизительно то же, что было с Буниным, когда он писал «Лику» или «Жизнь Арсеньева». Разница в том, что Бунин открещивался от именования его романа автобиографическим, а я своей рукой вывел этот подзаголовок. И вот теперь расплачиваюсь.

Придется, по-видимому, сделать все-таки то, чего я хотел избежать: попробовать написать совсем короткую автобиографию – без всяких подробностей и без всякой подцветки.

Родился я в 1907 году в Петербурге в доме № 140 по набережной реки Фонтанки, в собственном доме моего отца Ивана Афанасьевича Еремеева. При доме был лесной двор, где торговали дровами, досками, барочным лесом… В первом этаже были прачечная и лаковая мастерская (о которой, пиши я роман, а не краткую биографию, можно было сказать очень много), во дворе трехэтажный флигель с двумя квартирами, в одной из которых жила генеральша Соколова (переделанная в Силкову). В 1912-м или 1913 году отец, чтобы не иметь дела с перекупщиками, приобрел небольшой (на две пилорамы) лесопильный завод на Неве (у д. Кузминки) в 20 верстах от Шлиссельбурга, в 2–3 километрах от Островков, где в 1913 году мы жили на даче.

Женился отец по сватовству. Первое свидание моих будущих родителей состоялось в музее Александра III, то есть в нынешнем Русском музее.

О матери Александре Васильевне могу сказать, что она родилась 24 июня 1883 года в Петербурге в семье купца 1 гильдии – из архангельских крестьян. И мать, и отец ее носили фамилию Спехины. Происходили они из одной деревни – Зачачье Холмогорского уезда.

Лет восемь назад архангельский писатель К. рассказал мне, что в этом селе у здания школы стоит памятник (бюст?) Ивану Спехину, основателю этой школы.

Читать дальше

![Ефим Добин - История девяти сюжетов [рассказы литературоведа]](/books/27190/efim-dobin-istoriya-devyati-syuzhetov-rasskazy-litera-thumb.webp)