Дмитрий Иванович Костко, наш дед. Он был третьим бабушкиным мужем, и не был нам кровной родней. Но он был лучше любого родного. Мы с братом его обожали. Соревновались, кто придумает для него лучшее прозвище: дедан, дедастик, дедуля… Он был белорус из-под Орши, из семьи священника. Каково пришлось этой семье, легко себе представить – они все были «лишенцы», то есть не только не имели права голосовать, но и работать на государственной службе. Дед был самым удачливым: он закончил семинарию в Могилеве по «светской» профессии – учитель русской «словесности», так он всегда о себе говорил, и ему удавалось иногда поработать в школе. Но при каждой «чистке кадров» его увольняли, и он, как и вся его трудолюбивая семья, знавший немало ремесел, стал сапожничать, в московской квартире на кухне чинил и «кроил» соседям башмаки, а в Кратове стал «инструктором сапожного дела», то есть обучал «навалидов» тачать сапоги, тех, конечно, у кого были руки. Для безруких, слепых и контуженных были другие профессии. Потому-то и выделили ему приконюшенную комнату, «служебную жилплощадь».

Все бабушкины мужья были, как сказано у Пушкина в «Пиковой даме» о супруге графини, «своего рода бабушкины дворецкие». «Белорусы – тряпки», – говорила сама графиня, любившая хлесткие характеристики (за что и пострадала на шесть лет лагерей во время войны!). Да, дед был «тряпка», «подкаблучник», слишком добрый, слишком мягкий. Однако, несмотря на всю свою кротость, он был глубоким антисоветчиком. Ненавидел Сталина. (Забавная семейная легенда гласит, как еще до войны, когда он преподавал, один раз любимые ученики пришли его навестить. Он часто болел, слабое сердце. Вместо пирожных они принесли ему большой портрет Сталина. Пришлось повесить. И 16 октября 1941 года, когда немцы подошли к Москве и она вся дымилась от сжигаемых партийных билетов, сочинений Ленина, советских удостоверений, пришел дедов звездный час: он разорвал и сжег на газовой плите в кухне ненавистный портрет «мучителя дорогого», как он называл вождя.) В кино никогда не ходил: «Агитки не смотрю». В эвакуацию ехать отказался: «Немцы тоже люди. Я деточек вынесу, никто нас не тронет». Поэтому мы и оказались в Кратове, а не в Ташкенте.

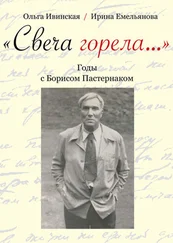

Вот он занимается со мной, второклассницей, арифметикой. «Реши задачу: в 1912 году я преподавал в гимназии в Орше. Получал 60 рублей. Хлеб стоил полкопейки килограмм. Сейчас я “инструктор сапожного дела”, получаю 600 рублей. Хлеб стоит 3 рубля килограмм. Сколько хлеба я мог купить в 12 году и сколько сейчас?» Получалась какая-то сумасшедшая разница, не верилось, но западало. Поэзию русскую обожал, шутил по-семинаристски: «Ну, почитаем Пушкинзона, Лермонтовича». Кумиром его был Некрасов. «Орина, мать солдатская», «Мороз, Красный Нос» читались почти каждый вечер. Как-то, взяв с маминой тумбочки (а у нее всюду, даже под подушкой, валялись любимые стихи) сборник Пастернака, водрузил на нос очки и погрузился в «Сестру мою жизнь». Возмущен был до крайности: «Да это просто больной какой-то! Что делают с русской литературой! Надо с Люсей поговорить!» Вместо разговора вышел скандал, мама заявила, что с такими ретроградами жить под одной крышей не желает, ушла ночевать к подруге. Но когда состоялось личное знакомство нашей семьи с БЛ, дед отступил. «Прекрасный, образованный человек, – сказал он о БЛ. – Только пишет не то».

Мама поехала за бабушкой где-то в конце войны в это самое Сухобезводное и привезла ее, полуживую, в лохмотьях, без зубов (ее «сактировали»). Немного придя в себя, бабушка сразу занялась моим педикулезом и фурункулезом. Мою бедную белобрысую головку густо намазали керосином, обвязали тряпкой и, несмотря на плач, так заставили спать. Лошади фыркали за стеной, я терлась головой о штукатурку, сдирала повязку. Но вшей победили. Достали где-то рыбий жир (борьба с фурункулами) и вливали в меня по столовой ложке по утрам. Кроме того, энергичная бабушка стала возить меня в Москву в поликлинику «на кварц». Я сидела 20 минут на табуретке, не отрывая глаз от костлявой прозрачной ручки, которую заливал синий свет. Моя рука? Было чувство отчуждения от своей плоти. Мне такая рука не нравится!

Вторым бабушкиным подвигом было водворение нашей семьи в Потаповском. «Консерваторка» Лариса Михайловна не спешила сдавать позиции. Она укрепилась еще своей сестрой, которая устроила в кухне фотолабораторию – фотографировала «по-черному» желающих для паспортов. Там же и проявляла, объявив себя «кооперативом». На помощь нам была призвана милиция, домоуправ (мы ведь были прописаны, а они нет!), их, наконец, выдворили, но, уезжая на своем трехколесном велосипеде, подросший Севочка бодро кричал мне: «Все равно я тебя на улице задавлю!»

Читать дальше