Осенью 1796 года Аракчеева производят в генерал-майоры и назначают комендантом Петербурга, затем – начальником свиты Его Императорского Величества. Император Павел, как известно, запросто возвышал и так же легко удалял в опалу. В 1798 году император уволил Аракчеева «без прошения в отставку». Через неделю он возвратит его на службу, назначит инспектором всей артиллерии и возложит на него обязанность отдавать «предварительные распоряжения по армии» от своего имени.

5 мая 1799 года Аракчеев получит графский титул «за отличие, усердие и труды, на пользу российскаго Отечества подъемлемые». В качестве подарка он получит село Грузино с двумя тысячами душ. А спустя пять месяцев по лживому доносу вновь будет отправлен в отставку – на долгих четыре года, за которые молодой граф создаст в своем имении по красоте и архитектуре второе Царское Село, а может быть, и второй Версаль.

«Алексей Андреевич! Имея нужду видеться с вами, прошу приехать в Петербург». Записку такого содержания спустя ровно месяц после восшествия на трон, 23 апреля 1803 года, Александр I отправил в Грузино. Так начался второй виток карьеры Аракчеева, вскоре ставшего фактически вторым лицом в государстве и единственным, кому государь безоговорочно доверял. С 1812 года Аракчеев был единственным докладчиком у императора по военным, дипломатическим вопросам, управлению и снабжению армии. Целое десятилетие любое важное лицо, нуждавшееся в аудиенции императора, сперва должно было явиться к Аракчееву, а тот уже докладывал Александру I. Через него шли и все назначения высших сановников империи.

По окончании войны с Наполеоном Александр I подолгу жил за границей, и Аракчеев играл особую роль в управлении империей. Он безукоризненно выполнял все решения императора, касались ли они реформ в армии, военных поселений или проекта освобождения крестьян. Это время, когда он был «и.о. императора», позднее и назвали потомки «аракчеевщиной».

В 1818 году царь поручил Аракчееву разработать проект отмены крепостного права. Проект графа предусматривал поэтапный выкуп в казну помещичьих имений с наделением всех помещичьих крестьян и дворовых людей двумя десятинами на каждую ревизскую душу, помещики же получали бы за освобождаемых крестьян деньги. Эти идеи в дальнейшем были, по существу, положены в основу крестьянской реформы 1861 года. Я не хочу, конечно, сказать, что Аракчеев покруче Чаадаева или тех же декабристов. Но факт остается фактом: его идеи оказались настолько революционными, что весь проект графа был немедленно засекречен.

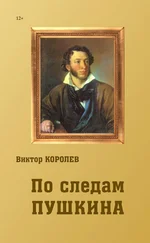

В том же самом 1818 году вчерашний лицеист Пушкин, наслушавшись всяких антикрепостнических высказываний во время ночных посиделок с друзьями за карточным столом, много раздумывает на ту же тему. Как и сиятельного графа, как и новых петербургских друзей, поэта волнует, когда же кончится это «барство дикое».

Сказать по правде, волнует это его совсем не потому, что он революционер до мозга костей и в 19 лет готов «кишкой последнего царя последнего попа удавить», чтобы только русский крестьянин жил свободно и независимо. Он такой же помещик, как и все его друзья. Как его отец и мать, как дед и прадед. И сейчас, и позже для Пушкина крепостные – это просто дворня, няня с ее чудо-сказками да верный слуга Никита, который, если что, и в последний путь проводит. Большее поэта никогда не интересовало. Перечитайте еще раз, везде одно и то же: «Я крикнул шампанского. Подали шампанское». Народ у него, по-моему, всегда безлик, всегда безмолвствует.

Однако тогда, в 1818 году, было модно фрондировать, рассуждать за столом о свободе вообще и о вольности народа, в частности. Свобода, равенство, братство – это были осколки Великой французской революции, ранившие тех молодых людей, которым не довелось повоевать. О, свобода! Впрочем, о чем еще они могли мечтать в таких тесных лосинах и мундирах…

Так или не так, но дальше идет сплошная классика, вызубренная нами со школьных лет. Пушкин пишет оду «Вольность», за что царь ссылает его в ссылку. Если бы не друзья молодого поэта, его отправили бы в Сибирь, где он до конца жизни «хранил бы гордое терпенье». Скорей всего, и не было бы «нашего русского всё». Но друзья заступились, упросили государя, тот смилостивился, и Пушкин оказался хоть и в ссылке, но на юге.

Судьба, скажете вы? А вот и нет. Счастливая случайность на этот раз имела вполне конкретное имя, и звали ее не Карамзин с Жуковским, а граф Алексей Аракчеев. Прошу не забывать, что по своим временам это был очень образованный человек. По крайней мере, в ближнем царском окружении. Да, не знал французского и прочих языков, да, имел за спиной всего кадетский корпус. Но зато каждый божий день начинал граф с чтения свежих газет и новых книг. Не по долгу службы, интереса ради читал и то, что ходило по Санкт-Петербургу в рукописных списках.

Читать дальше