В узком проходе, уперев руки в боки, проводница предприняла контратаку. Но горлом взять нас не удалось. Разошлись мирно, доходчиво объяснив, что и к чему. Даже выразили готовность оплатить билеты. Тем не менее нас быстро втиснули в служебное купе, как говорится, от греха подальше. «Спасаю от ревизоров!» – безапелляционно пояснила женщина, тяжело дыша перегаром. Естественно, не забыв при этом стребовать с нас деньги. Проводница божилась, что взяла с нас намного меньше, чем было бы в кассе, но верилось с трудом. Думаю, рублей на тридцать, а то и на полтинник нас обули. Зато дали несколько одеял, ибо в купе было очень холодно. Пока размещались вчетвером на нижней полке, Настя выразила готовность отправиться спать на верхнюю, а Федор упросил проводницу угостить нас чаем. Минут через двадцать принесли термос с кипятком, зловонно смердящим рыбной требухой, « и несколько плохо вымытых одноразовых стаканчиков. Чаю как-то сразу расхотелось». Позже, окончательно задубев, мы все же сменили обстановку, переместившись в теплый и, как оказалось, совершенно пустой сидячий вагон.

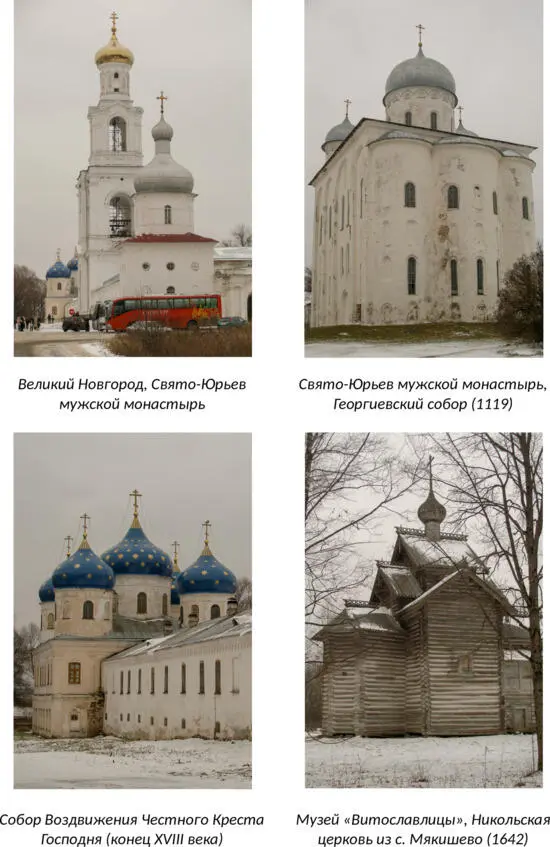

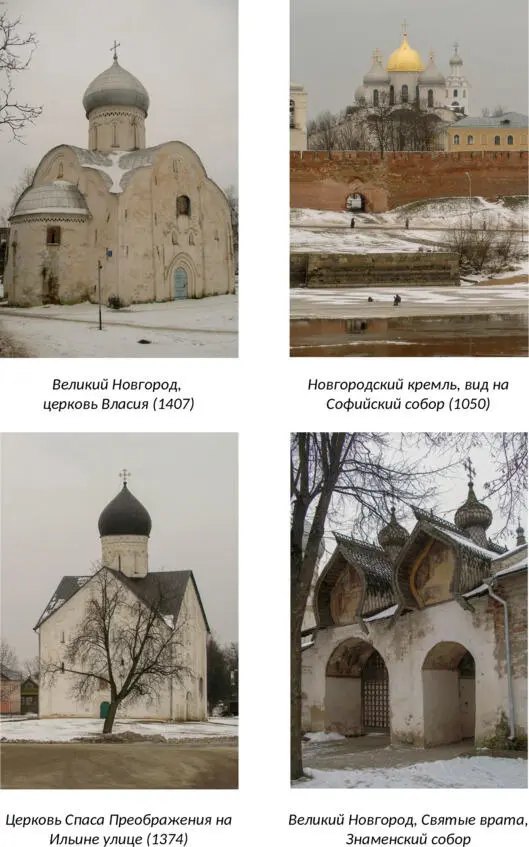

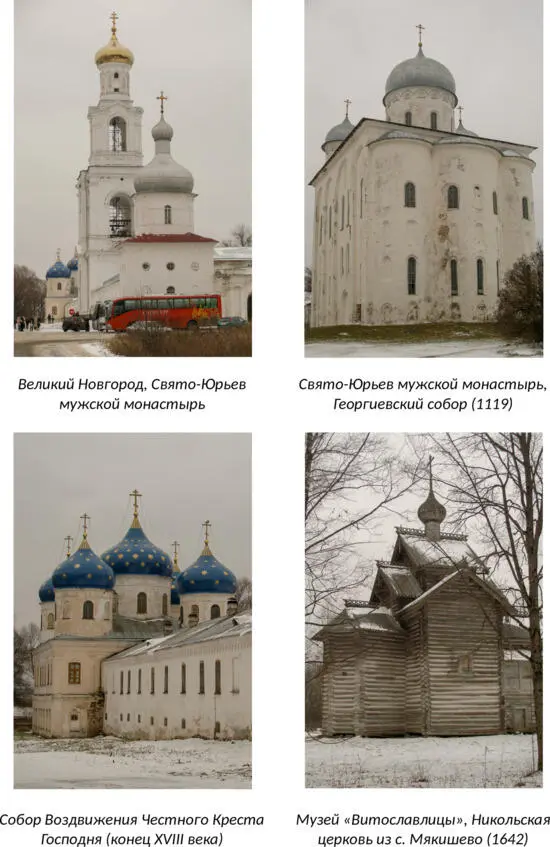

Дорога отняла почти пять часов. Световая часть дня неумолимо таяла. Однако маршрут уже был предопределен и всеми одобрен. Еще минут пятнадцать ушло на ожидание старенького дребезжащего «Икаруса» и примерно столько же на подпрыгивание и раскачивание вместе с его салоном, постигая каверзные прелести наших дорог во время езды по направлению к музею деревянного зодчества «Витославлицы». Вышли несколько раньше, где-то на подступах к Свято-Юрьеву мужскому монастырю. И сразу окунулись в тишину. Полное безмолвие, только шорох ботинок по гравию да удаляющийся грохот автобуса. Справа незамысловатые деревенские постройки, а слева непроходимые дебри заболоченной низины. Мелькнули, пропали и вот величаво, во всей своей первозданной красе, вынырнули-показались серебристые купола Юрьевской обители, основанной новгородским князем Ярославом Мудрым в XI веке у истоков Волхова. Потянулись древние стены. Серый, шероховатый, в прожилках трещин фасад и входные врата с трехъярусной златоглавой колокольней. Напротив, раскинув лопасти-лапы, словно нарядная девка на выданье, замерла обшитая драницей толстобокая мельница-шатровка 5 5 Название «шатровка» происходит от поставленного в форме шатра восьмигранного сруба, который венчает поворотная часть (шапка) с крыльями и горизонтальным валом.

XX века. Тут-то и нарисовался рыжий мурлыка, заправским попрошайкой успевший втереться в доверие к нашим девчонкам и выпросить-слямзить одеревеневший от холода кусок колбасы.

Песчаный заснеженный берег стянутого льдами Волхова. Угловая башня-собор Воздвижения Честного Креста Господня конца XVIII века с пятью массивными барабанами, несущими небесно-голубые главы-завершения с россыпью золотых звезд. Группки вездесущих туристов на подворье монастыря.

Величавый трехглавый Георгиевский собор (1119), уникальный памятник архитектуры, доживший чудом до наших дней. Блистающее некогда богатством убранство интерьера 6 6 Монастыри Русской Православной Церкви. Справочник-путеводитель. М.: Изд-во фонда «Преображение», 2001. – с. 193.

, 4-ярусное медное паникадило 7 7 Паникадило (от греч. многосвечие) – центральная люстра, светильник со множеством свечей или лампад.

, подаренное самим царем Михаилом Федоровичем, стальное кресло императора Петра I, стоящее в алтаре на горнем месте 8 8 Горнее место (от славян. горний, т.е. возвышенный) – место у центральной части восточной стены алтаря, находящееся напротив престола.

, и нынешняя пустота, разруха и забвение. Затертые временем контуры фресок, безустанная работа реставраторов-энтузиастов, молитва и вера, вера, вера…

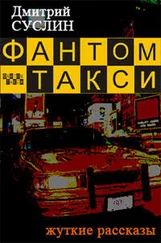

Несколько безликий пятиглавый Спас Нерукотворный (1823). Вытянутый ввысь нанизанными друг на дружку луковицами главки храм иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» (1831), словно сторожевая башня древней крепости, зорко обозревающая монастырские просторы. Вот и весь краткий экскурс в историю земли Новгородской. И мы спешим дальше, время не ждет, неумолимо надвигаются сумерки. Нужно еще успеть осмотреть Детинец 9 9 Детинец – внутреннее укрепление в средневековом русском городе, прикрывавшее княжескую резиденцию и двор церковного владыки стенами и башнями. Термин употреблялся в летописях до XIV века, аналог названий «кремль», «град», «город».

, а до этого забежать в Музей деревянного зодчества.

Читать дальше