Трогает меня краткий очерк-воспоминание о встрече со своей любимой няней, где автор клянёт себя за то, что на мгновение позволил отвлечься от её исповеди в то время, как, ослепши в старости, она не могла видеть этого его проступка.

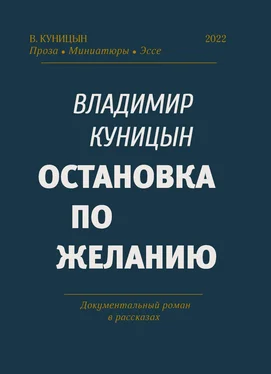

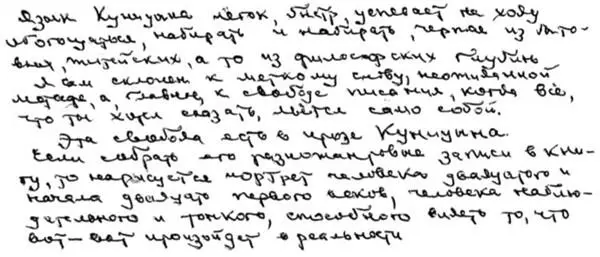

Язык Куницына лёгок, быстр, успевает на ходу обогащаться, набирать и набирать, черпая из бытовых, житейских, а то и философских глубин.

Я сам склонен к меткому слову, неожиданной метафоре, а главное, к свободе писания, когда всё, что ты хотел сказать, льётся само собой.

Эта свобода есть в прозе Куницына.

Если собрать его разножанровые записи в книгу, то нарисуется портрет человека двадцатого и начала двадцать первого веков, человека наблюдательного и тонкого, способного видеть то, что вот-вот произойдёт в реальности.

При этом реальность и наша текущая жизнь занимает Куницына в первую очередь. Он не топчется на пятачке Тамбова, где родился, или давно освоенной им Москвы, а озирает видимое им пространство, не страшась политических «нельзя». Владимир Куницын человек весёлый и одновременно (не побоюсь этого определения) мудрый. Читать его стоит. P.S. Это предисловие написано два года назад. У меня есть что к нему добавить.

За это время талант Куницына окреп и усилился. Расширилось обозримое им пространство. Если раньше у Куницына преобладали краткие воспоминания детства, которые неожиданно открывали ему мир и себя, то теперь он выходит из этих границ и обращается к событиям социальным, требующим помимо всего капитального знания. Это и проникновение в ранние, далёкие от него отношения между людьми, в их быт и переплетения судеб, где в частную жизнь врывается эпоха.

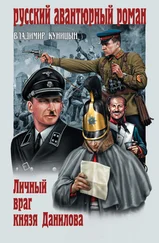

Таковы, например, рассказ «Воздушный гимнаст» и повествование о восстании крестьян в 20-е годы в Тамбовской губернии, что обычно называется «антоновщина». Куницын-историк не уступает здесь Куницыну-наблюдателю.

Вспоминаю критический семинар, которым руководили Анатолий Ланщиков и я. Там начинающий Володя Куницын был одним из первых. Для того, чтобы обострить в нём это чувство первенства, я часто сурово отзывался о его работах. Теперь я этого сделать не могу, ибо Куницын занял своё прочное место в литературе.

В свою новую книгу он намерен включить очерки о его встречах со знаменитыми людьми. Я думаю, что это многое добавит к нашей мемуаристике.

Володя Куницын – мастер точного слова и неизменно твёрд в своих представлениях о нашем времени.

Игорь Золотусский

Если есть судьба, то возможны и комментарии к ней. Комментарий может вырасти до романа, до грандиозного наукообразного исследования, а может свестись к дневнику или ещё тому подобной письменности: в виде очерков, заметок, лирических миниатюр и т. п.

Жизнь – вообще роман с непредсказуемым эпилогом. Можно забегать и вперёд с комментариями несуществующего. Но только в этом случае идёт передоверие к тому, кто этот эпилог видит. А если это всё-таки не так: т. е. это тот случай, когда и Ему этот эпилог неведом, или, по крайней мере, Он заинтересован в неведомости этого эпилога? Но так глубоко мы не смеем вглядываться в свою судьбу. А зря.

С точки зрения единственно возможного повествователя всё должно быть заранее ясно: от сих до сих. Но не так всё просто: у автора до конца сохраняется интрига. А что, если и этот (главный) не знает, не знает, и зачем ему знать? Если всё интересное выражается в незнании.

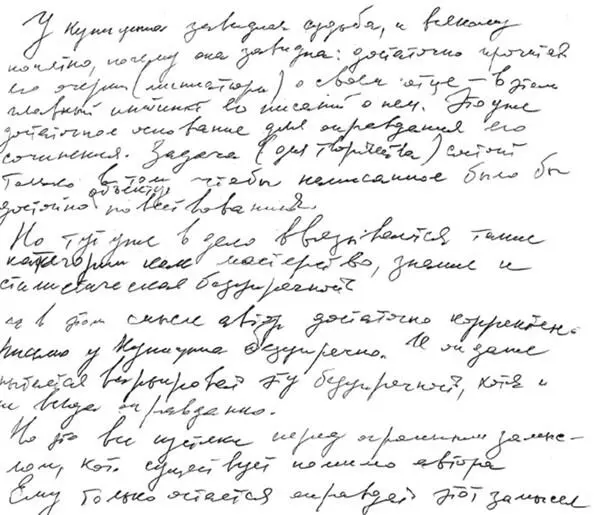

У Куницына завидная судьба, и всякому понятно, почему она завидна: достаточно прочитать его очерки (миниатюры) о своём отце – в этом главный инстинкт его писаний о нём. Это уже достаточное основание для оправдания его сочинения. Задача (для творчества) состоит только в том, чтобы написанное было бы достойно объекта повествования.

Но тут уже в дело ввязываются такие категории, как мастерство, знание и стилистическая безупречность. И в этом смысле автор достаточно корректен. Письмо у Куницына безупречно. И он даже пытается варьировать эту безупречность, хотя и не всегда оправданно.

Но это всё пустяки перед огромным замыслом, который существует помимо автора. Ему только остаётся оправдать этот замысел.

Хорошо сидеть под деревом платана, если ты – Будда – он-то может и забыть, под каким деревом был. А нашему герою об этом никак не забыть – нужно только стремиться быть его достойным. Одно, когда ты пишешь комментарии к своему подразумеваемому роману, другое – когда ты хочешь освоить роман своих предков, в какой-то степени известный, а вообще-то чья безусловность оказывается твоей прерогативой. Т. е. речь идёт о таких оттенках повествования, от которых и зависит вся окончательная правда.

Читать дальше