А ведь Арон и Наташа так добры ко мне, чего я отнюдь не всегда заслуживаю.

Вот и теперь… это кругосветное путешествие – подарок бесценный Арона, мечта моя с детских лет, когда я еще зачитывался Жюль Верном, мечта несбыточная, вечно ускользающий фантом. В погоне за утраченным фантомом я путешествовал много и безудержно. Прошел пешком едва ли не все перевалы Большого Кавказского хребта, ходил из Домбая в Грузию – мне представлялось, что нет и быть не может во всём белом свете еще одной такой красоты. Объехал вокруг озеро Севан в Армении и озеро Иссык-Куль в Киргизии. Странствовал по архангельским таежным поселкам, башкирским лесам и калмыцким степям. Путешествовал по Ладоге, Байкалу, Волге и Лене, плавал на круизных кораблях из Одессы в Батуми. Изъездил всю Прибалтику, Белоруссию и Закарпатье. Всего и не перечислить, но ведь Земля такая огромная…

Если верить в реинкарнацию, то в самом начале XV века стоял я, вероятно, рядом с португальским принцем Генрихом Мореплавателем в крайней западной точке Европы на мысе Сагриш у Атлантического океана. «Почему Земля такая маленькая и что там – за этим беспредельным океаном?» – спросил принц ученых и кормчих. Все молчали, а я ответил: «Земля так огромна, как мы вообразить не можем, она простирается и за этим, и за другими океанами… Прикажите выйти в открытый океан, дерзайте, принц!» Мнения ученых и кормчих разделились: ученые утверждали, что вблизи экватора море сгущается и корабли определенно сгорят под отвесными лучами Солнца, а кормчие рассказывали, что видели карты, на которых обозначен путь вокруг Африки. Но принц послушался меня, принял смелое решение и отдал приказ выйти в открытый океан, вследствие чего началось беспримерное дерзание маленького португальского народа, нашедшего новый путь в Индию и открывшего в течение нескольких десятилетий столько дотоле неизвестных стран и народов, сколько не было найдено за всю прежнюю историю. А потом я был летописцем первого кругосветного плавания под командой великого адмирала Фернандо Магеллана, и до сих пор моя любимая книга – новелла Стефана Цвейга под названием «Магеллан», написанная, между прочим, по моей летописи…

В этом месте нашего рассказа необходимо уйти из мира фантазий и прерваться для дачи чистосердечных показаний. Ведь мы пишем для людей XXI века, а им абсолютно непонятны авторские сантименты, терзания и стенания по поводу, например, кругосветного путешествия. «В чем, собственно, проблема? – недоумевает наш молодой энергичный читатель. – Возьми отпуск, если у тебя не собственный бизнес, купи билет на круизный лайнер и плавай себе, куда захочешь. Или, того проще, приезжай в ближайший аэропорт и лети в любую точку шарика, куда душа пожелает, – только паспорт не забудь взять да визу оформить, если потребуется. Правда, деньги на это уйдут немалые, но ведь, если такова мечта жизни, то не на ней же экономить». И выясняется, что современному читателю нужны не только душещипательные истории из жизни наших героев далекого прошлого, выписанных кем-то талантливо или бездарно в виде типичных или, напротив, атипичных образов, но и конкретные, подлинные условия того неведомого читателю мира, в котором означенные герои существовали.

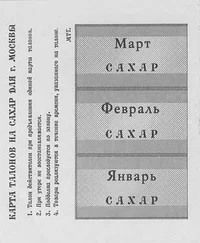

А существовали они в Советском Союзе эпохи «развитого социализма», в котором поездки за пределы «социалистического лагеря» дозволялись: шпионам, дипломатам и агентам при всевозможных заграничных службах, партийно-правительственным делегациям по особым случаям, специально отобранным ученым, писателям и артистам тоже по чрезвычайным обстоятельствам, а также особо приблатненной партийно-хозяйственной верхушке – если кого забыл, меня поправят. Да, конечно, забыл – за границу допускались еще моряки торгового флота во время загранплаваний. Правда, ходить по «капиталистическим заграницам» им разрешалось по трое, то есть, уточняю, только в составе специально подобранных троек (не путать с гоголевской «птицей-тройкой»), так чтобы в случае несоветского поведения одного из членов тройки два других или, по крайней мере, один настучал куда надо. Всему остальному населению страны рекомендовалось либо сидеть дома и на даче, у кого она была, либо путешествовать во время отпуска по бескрайним просторам родины, в которой, как утверждалось, есть всё, что можно найти за границей, равно как и всё то, чего за границей найти нельзя…

Вспоминаю, что у многих мужчин старшего поколения в изощренно коварной графе анкеты «Пребывание за границей (где, когда, при каких обстоятельствах)» значилось: «Германия, 1945, в составе войск Красной Армии» – больше нигде и никогда в своей жизни они, поверьте, действительно не бывали. Не помню, кто сказал: «Свобода – это когда ты можешь поехать в ближайший аэропорт и улететь к чертовой матери». У советских людей была возможность воспользоваться только первой частью данной рекомендации. Кто-то из классиков заключил по этому поводу: «Если из страны можно свободно уехать, то в ней можно жить», из чего следует неразрешимый парадокс – если из страны нельзя уехать, то в ней нельзя и жить. Но они, советские люди, жили, а некоторые даже числили себя самыми счастливыми на Земле, за что впоследствии сами себя презрительно назвали совками.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Юрий Окунев - Навсегда [книга лирики]](/books/26734/yurij-okunev-navsegda-kniga-liriki-thumb.webp)