Организация рабочего пространства

Во время работы над сложным архитектурным проектом или ландшафтным моделированием придется иметь дело с большим объемом информации – модели, текстуры, прокси-объекты и сами файлы сцены. Причем в процессе работы этот объем множится с невероятной скоростью и велика вероятность запутаться и потерять драгоценное рабочее время в поисках нужной текстуры или модели, которую «куда-то положил». Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется назначить на отдельном диске, например D:, специальный каталог проекта.

Внимание!

Нежелательно хранить подобную информацию на диске С:, который предназначен для операционной системы и используемых программ. К тому же при переустановке операционной системы иногда приходится прибегать к радикальному средству – форматированию диска. При этом можно форматировать только раздел С: без опасности потерять необходимые данные и библиотеки, расположенные в разделе D:.

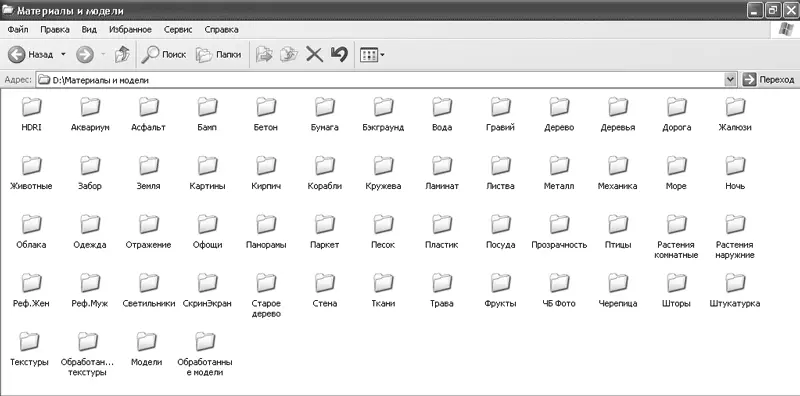

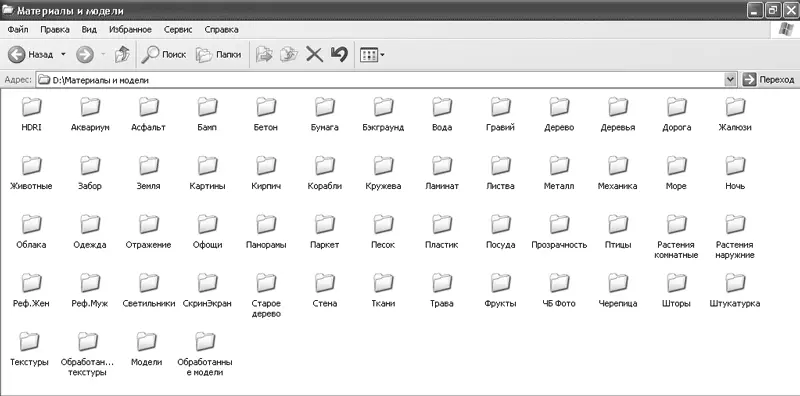

Создайте один общий каталог для хранения материалов и текстур. Например, он будет называться Материалы и модели. В этом каталоге создаются дополнительные папки, разбитые по категориям (рис. 0.1).

Рис. 0.1. Создание рабочих папок

Например, в папке Материалы собираются все растровые карты, применяемые в работе до их обработки под конкретные задачи. 3ds Max все используемые текстуры загружает непосредственно в оперативную память. Например, текстура объемом 2 Мбайт будет расходовать 2 Мбайт оперативной памяти. При построении же архитектурных сцен чаще всего их будет видно с достаточно большого расстояния, и нет необходимости, скажем, для текстурирования крыши здания на третьем плане применять текстуру большого размера. Логично «ужать» ее в Photoshop или SmartSaver до небольшого объема. И эту, приготовленную для применения, текстуру хранить уже в другой папке – Обработанные текстуры.

Примерно по тому же принципу нужно отнестись и к моделированию. Нет никакой необходимости детально моделировать здание или элементы архитектурных форм в общей сцене всего проекта. Лучше это делать в отдельных сеансах работы и в новых сценах, а потом по мере готовности добавлять в общий проект командой Merge (Присоединить), причем на заднем плане размещать модели с гораздо меньшей детализацией. И для этих «ужатых» моделей архитектурных элементов и растительности создать отдельные папки. Таким образом, ресурсы компьютера будут распределены на несколько сеансов и позволят работать максимально комфортно.

Так же распределите по своим папкам и другие составляющие сцены. Тогда ничего не затеряется, и работа не будет отягощена ненужными поисками нужных элементов. Все будет под рукой на своих местах.

Если же вы используете еще один компьютер или у вас корпоративная сеть, то идентичный каталог папок имеет смысл создать и на других компьютерах или серверах. Тогда при визуализации проекта сцена будет считывать файлы из одноименных папок без появления окна предупреждения о недостающих текстурах. Заодно продублируется каталог проекта и сохранится проделанная работа. Если один из компьютеров по техническим причинам даст сбой, то резервное копирование файлов на другом компьютере поможет избежать неприятных последствий.

Глава 1

Подготовка к построению ландшафта

Любая архитектура, будь то здание или малая архитектурная форма, возводится на земле, то есть на ландшафте. В зависимости от местности это может быть равнинный, холмистый или горный ландшафт, с возвышенностями и водоемами, скальными выступами и береговой чертой моря. Задача при построении такого ландшафта – выбрать правильный способ моделирования, чтобы максимально сэкономить ресурсы и дифференцированно смоделировать весь объем ландшафта с необходимой детализацией. Есть достаточно много путей смоделировать ландшафт, включая использование специального программного обеспечения вроде ProSite или подобных ему программ. Но наша задача – строить по возможности всё в 3ds Max, тем более что в нем достаточно много подходящих для этой цели инструментов и способов. Давайте рассмотрим некоторые из них, а потом выберем наиболее подходящий для наших задач.

Для начала рассмотрим небольшой гипотетический план местности, представленный в виде изолиний с картой высот (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Чертеж местности в изолиниях

Читать дальше