Слух человека устроен так, что субъективно мы оцениваем громкость именно в логарифмическом масштабе: увеличение мощности сигнала в десять раз ощущается как увеличение громкости всего в два раза. Минимальное различие уровня двух сигналов, которое способен заметить человек, составляет 1 дБ.

Отсюда вытекает понятие динамического диапазона, то есть разницы между самыми тихими и самыми громкими звуками. Человеческий слух обладает динамическим диапазоном около 120 дБ. Точно так же можно говорить о динамическом диапазоне какого-либо музыкального фрагмента. Если самые тихие звуки в нем имеют громкость 10 дБ, а самые громкие – 60 дБ, то динамический диапазон составит 60 – 10 = 50 дБ.

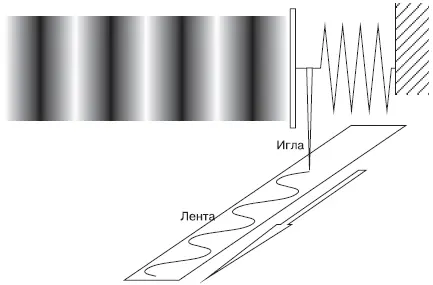

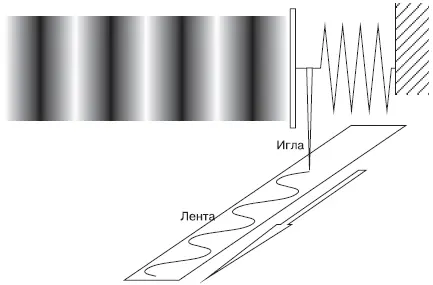

Если в воображаемом приборе, с помощью которого мы измеряли звуковое давление, вместо стрелки использовать острую иглу, а под этой иглой с постоянной скоростью протаскивать ленту, покрытую каким-нибудь мягким составом типа воска, то игла будет выцарапывать на нем извилистую бороздку – график изменения давления, или своеобразное графическое изображение звуковых колебаний, их временную развертку (рис. 1.2). Более того, если затем вновь провести иглой по бороздке, то мембрана начнет колебаться в соответствии с ее изгибами, и вы услышите звук. Именно так был устроен первый в истории звукозаписывающий аппарат – фонограф Эдисона. Только в нем звуковая дорожка процарапывалась на вращающемся валике, покрытом воском.

Рис. 1.2.Запись звуковых волн

Звуковые волны можно преобразовать в электрические колебания. Чувствительный элемент – мембрана микрофона – движется в соответствии с колебаниями воздуха и передает это движение на преобразователь – катушку, пластину конденсатора или пъезоэлемент. В любом случае на выходе микрофона возникают колебания электрического тока или напряжения, изменяющиеся во времени аналогично давлению на поверхности мембраны. В дальнейшем эти электрические колебания можно усиливать и записывать на какой-нибудь носитель, движущийся относительно записывающего элемента, например на магнитную ленту. Опять же, колебания намагниченности магнитной ленты почти точно повторяют форму звуковых колебаний – это аналоговая запись.

В процессе воспроизведения носитель движется относительно воспроизводящей головки, записанный на нем сигнал наводит в головке электрические колебания, которые затем усиливаются электроникой и заставляют колебаться диффузор динамика.

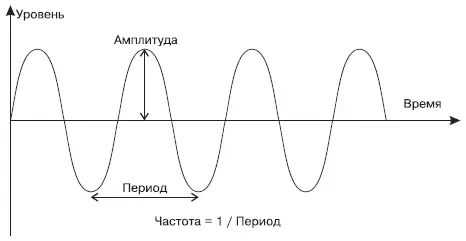

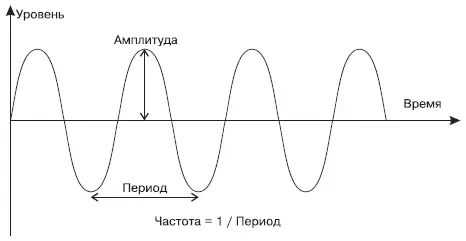

В качестве примера был приведен «чистый тон», то есть звук, представляющий собой колебания одной, строго определенной частоты. Развертка такого звука имеет форму правильной синусоиды (рис. 1.3), кривой, описываемой формулой y = sin( x ).

Рис. 1.3.Синусоида – график звуковых колебаний

На практике подобные звуки встречаются редко – это, например, звук, издаваемый камертоном или вырабатываемый простейшим генератором, его еще называют гармоническим колебанием. Чистый тон характеризуется всего двумя параметрами – частотой и амплитудой. Субъективно частота воспринимается как высота тона, а амплитуда – как его громкость.

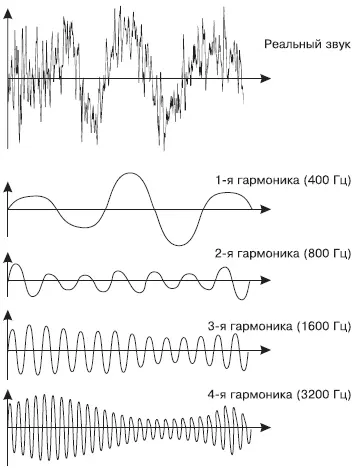

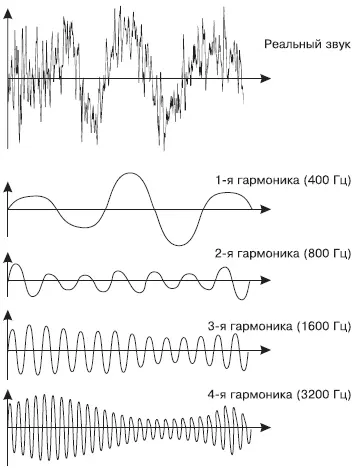

Реальные звуки, вроде звучания музыкальных инструментов, голоса или шума, образуются сочетанием множества колебаний разных частот. Графическая развертка таких колебаний выглядит как кривая сложной формы (рис. 1.4).

Рис. 1.4.Разложение колебания на гармонические составляющие

Именно так – графиком моментального значения сигнала – показывается звуковая дорожка в окне рабочей области программы Sound Forge (см. гл. 2, раздел «Окна рабочей области»). О средней за какой-то период времени амплитуде или уровне реального звука говорить уместно, но понятие частоты или тона здесь неприменимо.

Математическое описание сложения колебаний с разными частотами лежит далеко за пределами школьной программы, но практический вывод знать просто необходимо: любой, даже самый сложный, колебательный процесс можно представить как результат сложения нескольких гармонических колебаний или синусоид! Так называемое преобразование Фурье позволяет выделить из реального звука отдельные синусоидальные составляющие, то есть полностью разложить этот звук на множество отдельных синусоидальных колебаний, каждое со своей частотой и амплитудой. Если частоты составляющих кратны друг другу, то такие составляющие обычно называют гармониками.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу