В этой главе вы узнаете, как обрабатываются процессы в рабочей среде Linux и как точно установить, что делает компьютер в любой заданный момент времени. Вы также увидите, как запускать и останавливать другие процессы в ваших собственных программах, как заставить процессы отправлять и получать сообщения и как избежать процессов-зомби. В частности, вы узнаете о:

□ структуре процесса, его типе и планировании;

□ разных способах запуска новых процессов;

□ порождающих (родительских), порожденных (дочерних) процессах и процессах-зомби;

□ сигналах и их применении.

Стандарты UNIX, а именно IEEE Std 1003.1, 2004 Edition, определяют процесс как "адресное пространство с одним или несколькими потоками, выполняющимися в нем, и системные ресурсы, необходимые этим потокам. Мы будем рассматривать потоки в главе 12, а пока будем считать процессом просто любую выполняющуюся программу.

Многозадачные системы, такие как Linux, позволяют многим программам выполняться одновременно. Каждый экземпляр выполняющейся программы создает процесс. Это особенно заметно в оконной системе, например Window System (часто называемой просто X). Как и ОС Windows, X предоставляет графический пользовательский интерфейс, позволяющий многим приложениям выполняться одновременно. Каждое приложение может отображаться в одном или нескольких окнах.

Будучи многопользовательской системой, Linux разрешает многим пользователям одновременно обращаться к системе. Каждый пользователь в одно и то же время может запускать много программ или даже несколько экземпляров одной и той же программы. Сама система выполняет в это время другие программы, управляющие системными ресурсами и контролирующие доступ пользователей.

Как вы видели в главе 4 , выполняющаяся программа или процесс состоит из программного кода, данных, переменных (занимающих системную память), открытых файлов (файловых дескрипторов) и окружения. Обычно в системе Linux процессы совместно используют код и системные библиотеки, так что в любой момент времени в памяти находится только одна копия программного кода.

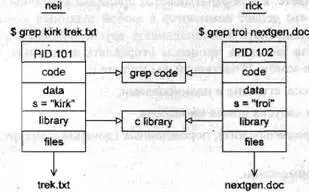

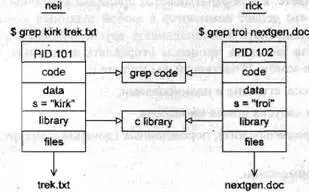

Давайте посмотрим, как организовано сосуществование двух процессов в операционной системе. Если два пользователя neil и rick запускают в одно и то же время программу grep для поиска разных строк в различных файлах, применяемые для этого процессы могут выглядеть так, как показано на рис. 11.1.

Рис. 11.1

Если вы сможете выполнить команду ps, как в приведенном далее коде, достаточно быстро и до того, как завершатся поиски строк, вывод будет выглядеть подобно следующим строкам:

$ ps -ef

UID PID PPID С STIME TTY TIME CMD

rick 101 96 0 18:24 tty2 00:00:00 grep troi nextgen.doc

neil 102 92 0 18:24 tty4 00:00:00 grep kirk trek.txt

Каждому процессу выделяется уникальный номер, именуемый идентификатором процесса или PID. Обычно это положительное целое в диапазоне от 2 до 32 768. Когда процесс стартует, в последовательности выбирается следующее неиспользованное число. Когда все номера будут исчерпаны, выбор опять начнется с 2. Номер 1 обычно зарезервирован для специального процесса init, который управляет другими процессами. Мы скоро вернемся к процессу init. А пока вы видите, что двум процессам, запущенным пользователями neil и rick, выделены идентификаторы 101 и 102.

Код программы, которая будет выполняться командой grep, хранится в файле на диске. Обычно процесс Linux не может писать в область памяти, применяемую для хранения кода программы, поэтому программный код загружается в память как доступный только для чтения. На рис. 11.1 видно, что несмотря на то, что в данную область нельзя писать, она может безопасно использоваться совместно.

Системные библиотеки также можно совместно использовать. Следовательно, в памяти нужна, например, только одна копия функции printf, даже если многие выполняющиеся программы вызывают ее. Эта схема более сложная, но аналогичная той, которую используют для работы динамически подключаемые библиотеки в ОС Windows.

Как видно из приведенной схемы, дополнительное преимущество заключается в том, что дисковый файл, содержащий исполняемую программу grep, меньше, т.к. не включает программный код совместно используемой библиотеки. Возможно, для одной программы это не слишком ощутимый выигрыш, но извлечение часто используемых подпрограмм, к примеру, из стандартной библиотеки С экономит значительный объем для операционной системы в целом.

Читать дальше