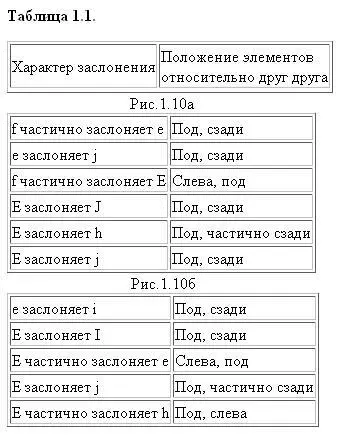

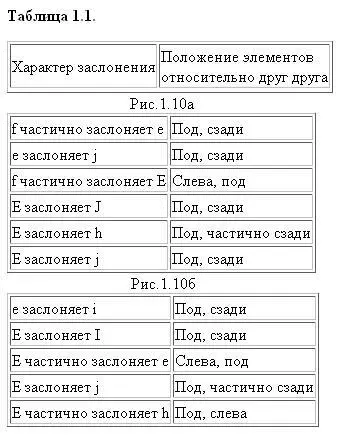

Локальные группы предметов. Так же, как и с различными видами одиночных объектов, при рассмотрении знакомых групп частично загораживающих друг друга предметов можно воспользоваться специальной системой фреймов, соответствующей данной конфигурации объектов исходного изображения. Для примера рассмотрим сцену, состоящую из стола и стула (рис.1.10 и табл.1.1).

Если к фрейму, представляющему эту сцену, применить те же, что и ранее, трансформации перспектив, то это позволит в первом приближении решить проблему заслонения.

Такой подход хорош для компактных, заранее известных групп объектов, но он не дает нужных результатов в тех случаях, когда одни предметы загораживают отдельные детали других объектов, расположенных в углублениях комнаты. Для технических применений простота данной схемы не компенсирует частые ошибки, возникающие при ее использовании, однако, как теория человеческих действий она может быть достаточно хорошей.

Отметим, что умственная деятельность, направленная на выяснение заслонений, протекает медленно и ее не следует стремиться объяснить на основании упрощенных представлений, связанных главным образом со скоростью выполнения операций.

Глобальная система заслонений. Более глубокая стратегия должна предусматривать, чтобы все фреймы пространственных изображений (перспектив) дополняющая единую, центральную систему фреймов зрительного восприятия образов. Терминалы такой системы должны ответствовать отдельным элементам внутреннего представления пространства среды, а трансформации — определять выявленные законы перспективы, согласно которым одни элементы по-разному заслоняют другие для различных точек наблюдения.

Если на самом деле у человека существовала бы такая макросистема, то была бы она врожденной или же сформировалась в результате обучения? Приведенная выше цитата из работы Ж.Пиаже и Б.Инельдер служит подтверждением тому, что дети до десятилетнего возраста не обладают подобными макроструктурами.

1.10. Образы и системы фреймов

«Каждый человек охотно согласится с тем, что между двумя видами ощущений — непосредственными, когда человек, например, страдает от сильной жары или ему приятно разливающееся по всему телу тепло, и ощущениями, воскрешаемыми в памяти или предвкушаемыми благодаря своему воображению, имеется значительное различие. Эти наши способности могут имитировать восприятия органов чувств, но с их помощью невозможно достигнуть силы и живости первоначального чувства... Самая яркая мысль все же слабее самого притупленного ощущения».

Д. Хьюм (1963)

Теория зрительного восприятия должна быть, по нашему мнению, одновременно и теорией воображения, поскольку и та, и другая имеют одни и те же конечные цели: конкретизацию заданий терминалов фреймов. Каждый из нас согласится с Д.Хьюмом в том, что имеется различие между зрительным восприятием и ощущениями. Д.Хьюм утверждает, что это различие проистекает вследствие того, что восприятие по своей природе является мгновенным и непосредственным, тогда как вызываемые в памяти образы получаются рекомбинацией заполненных «впечатлений», а при хранении, поиске и преобразованиях этих структур каким-то образом теряется их выразительность. Я предполагаю, что зрительное восприятие кажется более живым, нежели воображение, ибо его задания менее подвижны. Они более стойко сопротивляются попыткам других процессов изменить их. Для того чтобы изменить описание непосредственно видимой сцены, наша система зрительного восприятия, вероятно, будет вынуждена изменить эту сцену — ни больше и ни меньше. Для человеческой фантазии, конечно же, подобных жестких ограничений не существует.

В то же время сами «зрительные» задания не являются абсолютно негибкими; любой может научиться в уме изменять представленную на чертеже изометрию куба. Существуют так называемые «двусмысленные» фигуры, которые можно легко описать различным образом. В этом случае изменение фрейма равнозначно изменению «описательной точки зрения», причем действие или преобразование носит символьный, а не физический характер. В любом случае существуют такие психические состояния, при которых фантазии менее гибки, чем «непосредственные восприятия», а иногда даже и более «ярки».

1.11. Априорное означивание

Читать дальше