Как видим, звуков А ж Я в обычной речи должно было бы встретиться 116 на тысячу, а в стихотворении их гораздо больше (Рк~ 0,159). При су = 0,018 такое отклонение частотности (0,159 — 0,116 = 0,044 превышает случайное в 2,39 раза, то есть едва ли может быть случайным. Значит, поэт интуитивно нагнетал красные А и Я, чаще обеспечивая им ударные позиции (вещАет кАз-ней рЯд кровАвых). Вторым по превышению нормы идет Ы, придавая красному тону мрачное, трагическое звучание. Наконец, У (также с превышением частотности над нормой) добавляет звукоцветовой картине темные сине-зеленые и лиловые оттенки. Частотность всех остальных гласных ниже нормы.

Если теперь изобразить в цвете игру доминирующих в стихотворении гласных, то получится картина в красно-багровой и черно-синей гамме, кое-где с темной прозеленью, А это и есть цветовая гамма картины В. Васнецова.

Остается только поражаться, насколько точно талант поэта подсказал ему выбор и пропорции доминантных звукобукв.

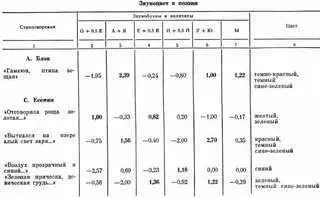

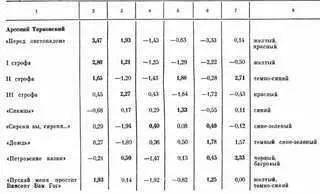

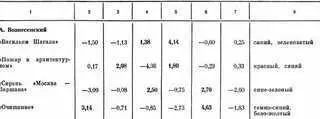

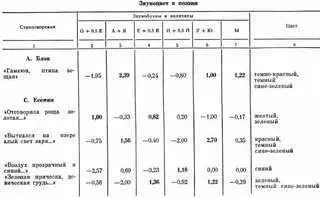

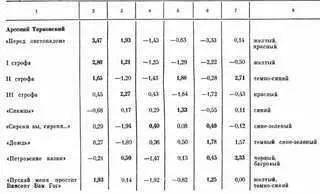

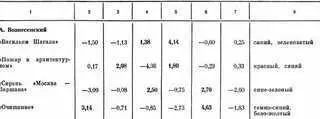

Таким способом на компьютере «просчитано» много стихотворений. Для некоторых из них в общей табличке приведены итоговые величины (z), чтобы можно было убедиться, что обнаруженные звукоцветовые соответствия — не парадокс статистики, не случайное совпадение цифр. Значимые превышения частотностей отмечены в табличке полужирным шрифтом. В последнем, восьмом столбце дана цветовая расшифровка полученных результатов.

Хорошо видно, как точно использует изобразительные возможности звукоцветовых ореолов С. Есенин. При сравнении уже первых строчек его стихотворений с цветами доминирующих гласных сразу обнаруживается явное соответствие словесных и звукоцветовых картин. «Отговорила роща золотая...» — доминирующий цвет желтый, слегка зеленоватый. «Выткался на озере алый свет зари...» — звуки создают густо-красную и темно-синюю гамму. «Воздух прозрачный и синий...» — звукоцвет синий, чуть розоватый. «Зеленая прическа, девическая грудь...» — зеленая и темно-зеленая с синевой гамма звукоцветовых соответствий. Как говорится, комментарии излишни. Да, поэты могли бы сказать о себе словами А. Вознесенского: «Мы видим звук». Они его действительно видят внутренним взором таланта, чувствуют его радужный ореол и зажигают эту радугу в своих стихах.

Ну а компьютер проявляет скрытые в тексте цветные картины, показывая тем самым, что способен уловить и эту удивительную особенность поэтической речи.

Цветные листы

В одном из стихотворений А. Тарковский так написал о назначении своего поэтического творчества:

И лист единый заронить в криницу,

Зеленый, ржавый, рдяный, золотой.

И правда, в его стихах звукоцветовые соответствия особенно полны и разнообразны.

Эффект звукоцвета — лишь одно из выразительноизобразительных средств языка и, конечно, не самое главное. Поэтому звукоцветовые стихотворения встречаются не часто, а каждая такая находка всякий раз восхищает и поражает. Но самый удивительный феномен поэтического звукоцвета — стихотворение А. Тарковского «Перед листопадом».

Все разошлись. На прощанье осталась

Оторопь желтой листвы за окном.

Вот и осталась мне самая малость

Шороха осени в доме моем.

Выпало лето холодной иголкой

Из онемелой руки тишины

И запропало в потемках за полкой,

За штукатуркой мышиной стены.

Если считаться начнем, я не вправе

Даже на этот пожар за окном.

Верно, еще рассыпается гравий

Под осторожным ее каблуком.

Там, в заоконном тревожном покое,

Вне моего бытия и жилья,

В желтом, и синем, и красном — на что ей

Память моя? Что ей память моя?

Общую цветовую гамму стихотворения компьютер описал в осенних тонах: «нечто желто-красное». По таблице видно, что эта характеристика дана по доминирующим О («желтое») и А («красное»).

Но вы, наверное, обратили внимание на логически странноватую строчку в последней строфе: В желтом, и синем, и красном? Непонятно, что этими цветами обозначено. Может быть, в этой строчке подытожены цветовые впечатления от образов всего стихотворения?

Читать дальше