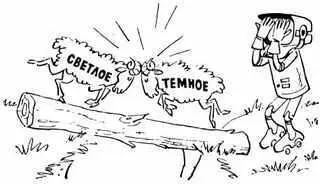

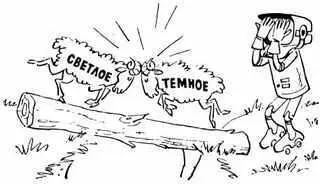

Следующую, самую важную операцию можно назвать семантизацией отклонений. Здесь происходит вот что. Для звуков, отобранных по статистически значимым отклонениям частотностей от нормы, выбираются из таблицы оценки фоносемантики. Но как мы помним, эти оценки представлены в виде их отклонений от центра шкал. Если теперь сопоставить отклонения звуков по частотности от нормы и отклонения их же оценок от центра шкал, то возможны следующие ситуации. Допустим, что звук встречается в тексте стихотворения гораздо чаще, чем ему «положено» по норме. Значит, это отклонение со знаком « + ». Допустим далее, что и по какой-то шкале (скажем, «светлый — темный») оценка этого звука тоже отклоняется в положительную («светлую») сторону. Значит, в тексте нагнетается этот «светлый» звук, и путем перемножения отклонений компьютер соединяет оценку с частотностью, как бы набирая очки за «светлое» звучание текста (плюс на плюс дает плюс). Если в то же время какой-то «темный» звук (отрицательная оценка) по частотности отклоняется в отрицательную сторону, то есть встречается гораздо реже, чем «положено», то это еще более «высветляет» общую фоносемантическую картину, так как перемножение двух отрицательных величин тоже дает плюс. Но если звук «светлый» (положительное отклонение), а встречается меньше нормы (отрицательное отклонение), значит, данный звук «сыграл» против «светлой» фоносемантики (плюс на минус дает минус).

Так, подсчитывая очки за «светлое» звучание и против него, компьютер и обнаруживает ведущую тенденцию. Скажем, в тексте большинство «светлых» звуков встречается больше нормы, а большинство «темных» — меньше нормы. В результате очков за «светлое» звучание будет больше, и компьютер выдаст в качестве характеристики фоносемантики текста признак «светлый». Анализ идет по всем признакам лексикона, и в конце концов компьютер выдает набор признаков, характеризующих общий фоносемантический тон всего произведения.

Схема анализа есть. Но нужно еще убедиться в том, что она выявляет действительно фоносемантический, а не какой-нибудь другой аспект общего смысла текста. Возникает задача, сходная с той, которая уже решалась в предыдущей главе для отдельных слов. Там мы придумали разные слова-манекены, лишенные всех аспектов значения, кроме фоносемантического. Хорошо бы и здесь поступить так же. Да только как придумать «стихотворения-манекены» ?

Помощь пришла из... докомпьютерного прошлого. Стихотворные манекены не пришлось конструировать, они обнаружились в творчестве удивительного поэта — Вели-мира Хлебникова. Он написал поэму «Зангези», среди действующих лиц которой есть боги. Спрашивается, на каком языке они должны общаться между собой? Само собой понятно, что ни на каком из человеческих языков им разговаривать не пристало. У них должен быть свой, недоступный людям язык. Поэтому их речь лишена всех аспектов «человеческих» значений (понятийного и качественно-признакового), кроме, разумеется, фоносеманти-ческого, от которого в звучащей речи даже боги избавиться не могут. А нам только того и нужно: прекрасный материал для проверки компьютерных расчетов. «Манекенные» тексты (фрагменты бесед богов) предлагались информантам для оценки по 15 признакам компьютерного лексикона. Результаты измерений служили эталоном для разработки системы автоматического анализа фоносемантики текста.

Приведем полученные по этой схеме результаты анализа фоносемантики текстов и заодно оценим окончательную примерку результатов на манекенах.

Итак, разговор богов в поэме В. Хлебникова «Зангези». Первым начинает беседу Эрот. Он говорит так:

Мара-рома, биба-буль!

Укс кукс эль!

Редэдиди дидиди!

Пири пэпи, па па пи!

Чоги гуна, гени-ган!

Аль, Эль, Иль! Али, Эли, Или!..

Ну и так далее.

Информанты по предложенным признакам оценили это «божественное откровение» как нечто «нежное», «яркое» и «стремительное». Компьютер дал те же характеристики, добавив к ним признак «прекрасное». Ну что же, с компьютером трудно не согласиться: ведь Эрот юный и прекрасный бог любви. И остальные признаки явно ему подходят. Как свидетельствует энциклопедия «Мифы народов мира», Эрот златокрыл, золотоволос (значит, «яркий»), подобен ветру (значит, «стремительный»).

После ветреного греческого бога в беседу вступает серьезный славянский бог Велес, покровитель домашних животных и вообще всякого богатства. Его речь звучит совсем иначе:

Читать дальше