По некотором размышлении становится ясно, как это произошло. Выстроилась такая цепочка. Кибернетика упорно ищет пути овладения языковым содержанием, что пока ей плохо удается. А звучание — это форма языковых единиц, которая выражена материально, которая ощутима, измерима и потому несравненно легче доступна кибернетизации, чем содержание. Если же форма сама оказывается содержательной и является частью языкового содержания, то вот вам искомый путь к изучению, к постижению самого этого содержания.

Нет-нет, кибернетики не обольщались кажущейся легкостью пути. Понятное дело, заманчиво было бы найти такой способ манипуляций со звуковой формой слова, чтобы в результате постичь его содержание. Но чудес не бывает. Форма и содержание — вещи разные, они не могут заменить друг друга, не могут и полностью совпадать. Соответствовать друг другу — да, но не совпадать! Да и соответствовать-то не однозначно, не жестко, а сложно, диалектически. Содержание и форма стремятся к взаимному соответствию, могут его обрести, но подвижное содержание может вырваться из формы, перестать ей соответствовать или даже прийти в противоречие с ней. Да и языковая форма — не застывшая чугунная отливка, она тоже может измениться и нарушить гармонию.

Все это так. Но если есть хоть малейшая надежда «зацепиться» через форму за любой, пусть даже и не главный, аспект языкового содержания, кибернетики этой возможности не должны упускать. Слишком важна цель, чтобы отказываться от любых способов приближения к ней. Потому кибернетики и заинтересовались такой даже для лингвистов экзотической проблемой, как содержательность звуков речи.

И тут как нельзя кстати пришелся «семантический дифференциал». Он оказался как будто специально созданным для измерения звуковой содержательности. Здесь он сработал даже лучше, чем при измерении качественного ореола слов.

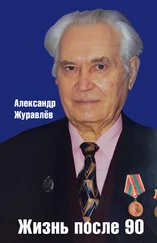

Первым увидел возможность измерения содержательности звуков речи психолог и математик Ю. Орлов. И не случайно: он сразу, раньше многих лингвистов, осознал важность «семантического дифференциала» для изучения языкового значения, правильно оценил силу и возможности этой необычной методики. Потому и решил попробовать ее на звуках речи. Под его руководством и автор начинал захватывающую и странную экспериментальную работу со звуками.

Странность экспериментов действительно бросалась в глаза. Представьте себе: информантам дают отдельные звуки речи — О, К, Д, Р, Ы, А, Ф и т. д. — и просят поставить им оценки по признаковым шкалам. Конечно, информанты недоумевают — как это «большой» звук? или «светлый»? или «тяжелый»? Не может быть у звуков таких характеристик! А экспериментатор продолжает удивлять: «Долго не размышляйте, ставьте отметки наугад». Некоторые информанты хитро улыбаются: «Знаем, мол, мы вас, экспериментаторов. Небось какие-нибудь наши качества выявляете, а звуки здесь ни при чем. Но нас не проведешь, мы вам сейчас наставим этих отметок кое-как, а вы потом разбирайтесь».

Как-то после одного из экспериментов я услышал в коридоре разговор информантов:

— Ну и придумают же какую-то чушь — «безопасные» звуки! Я ему от фонаря этих оценок наставил.

— А я тоже с потолка написал. Каков вопрос — таков ответ.

И не передать тому, кто этого не испытал, какой охватывает трепет, когда после утомительного суммирования многих и многих ответов выстраиваются средние оценки, указывающие на непреложные закономерности: поставленные «наугад», «от фонаря», «с потолка» цифры, усреднясь, показывают, что О — для большинства «светлый» звук, а Ы — «темный», Р — «устрашающий», а И — «безопасный», К — «быстрый», а Ш — «медленный», и так все звуки по многим шкалам-признакам, причем все это измерено, зафиксировано в числе!

В горячке увлеченности мы днем проводили эксперименты, а по ночам считали вручную. К ЭВМ тогда еще было не пробиться, о микрокалькуляторах никто и не помышлял, выручал только старенький арифмометр «Феликс». Юрий Михайлович даже выполнял вручную факторный анализ. Математики, знающие, что и для ЭВМ эта работа не из мелких, оценят сказанное.

Пространство, как и у Ч. Осгуда, получилось трехмерным, и меры те же — оценка, сила и активность. Расположив в семантическом кубе измеренные звуки, мы впервые получили русское фонетико-семантическое пространство. Оказалось, что все звуки русской речи обладают, в большей или меньшей степени, явно выраженной содержательностью, которую можно вполне строго измерить. Сомнения отпали — звуки речи содержательны!

Читать дальше