Сейчас уж не припомню, писал ли я отдельно о версиях следующих: с четвертой по седьмую, - очень может быть, что и нет: каждая очередная, конечно, была лучше предыдущей: качество распознавания - как божились PR-менеджеры, возрастало то на пять процентов, то на одиннадцать; рос и список распознаваемых языков, - включая даже такие вполне искусственные, как языки программирования (чтобы оцифровать покрытые пылью рулоны старых листингов) или чуть ли не эсперанто; появлялись всё новые возможности в смысле сохранения верстки документа и форматов; хорошели кнопочки тулбара; - и прочее, и прочее, и прочее. Конечно, это не могло не радовать, но при удовлетворении моих реальных потребностей: распознавание обложек компакт-дисков, книжных текстов и журнальных статей, - улучшения сказывались не особенно. Впрочем, ситуация естественная: при достижении любым продуктом некоего (довольно высокого) уровня дальнейшие усовершенствования идут больше по мелочам: возьмите хоть автомобили. То есть сказывались, конечно, однако недостаточно, чтобы дать повод для отдельного «Огорода».

Но вот вышла «восьмерка» - и повод такой, похоже, дала.

Список ее отличий от «семерки», выданный на презентации, занимает десять (!) страниц, включая в себя не только чисто эстетические удовольствия вроде появившихся словарных баз для словенского и башкирского языков и добавившегося в двух ипостасях - кириллической и латинской - уйгурского[Впрочем, относительно уйгурского и башкирского - это только для меня удовольствие чисто эстетическое, а для уйгуров и башкир - практическое. А они ведь - покупатели], но и практическое: например, понимание картинок в формате компрессированного (методом LZW) tiff’а, о кочку которого я в прежние времена частенько спотыкался. Повысившаяся скорость распознавания оставила меня практически равнодушным, поскольку и раньше она не казалась недостаточной: мне ведь, слава богу, не приходится просиживать за этим занятием дни напролет, - а вот понимание гиперссылок, их проверка в процессе распознавания и перенос в текст - это представилось блестящим, едва ли не цирковым трюком, и я стал всерьез подумывать о переводе в цифровую форму всего моего многокилограммового «Огородного» архива - с целью освобождения «тещиной комнатки». Появились радости и для бюрократов, для каторжной офисной работы, - но к интересам бюрократов я всю жизнь относился с неким брезгливым равнодушием… Впрочем, всё это вполне уложилось бы в стандартные улучшения от версии к версии, если б не…

Если б не объявленная (и, как выяснилось, неплохо реализованная) поддержка распознавания документов, снятых цифровыми аппаратами! Не могу сказать, что это революция, сравнимая с прорывом цифры в фотодело, но - безусловно заметный шажок, возможно, эту революцию завершающий. И впрямь: цифровой фотоаппарат сегодня есть если не у каждого, то у каждого, скажем, третьего, и, понятно, что переснять им пару нужных страниц учебника или справочника куда удобнее, чем предполагающим специальную стационарную обстановку сканером.

Косвенно эту материю я уже задевал в прошлом «Огороде» («Восточный DocExpress»)[Поскольку вегетационный период у овощей разный, редакция решила пропустить FineReader вперед. А DocExpress как раз через недельку и поспеет. - Прим. ред], когда писал, что цифровой фотоаппарат в ряде случаев удобнее любого, даже карманного (не говоря уж о настоящем) сканера, - но не мог и не признать, что результаты распознавания после фотосъемки выходят очевидно худшими. Дело понятное: оптика универсальных аппаратов недостаточно жестка, получаемое разрешение заметно ниже, чем у сканерных картинок, освещение, как правило, недостаточное и неравномерное, и вообще… И вот, программисты из ABBYY решили попробовать приспособить программу к этим «плохим» картинкам (предупредив, что лучше снимать камерами не менее чем с четырехмегапиксельными матрицами). И приспособили.

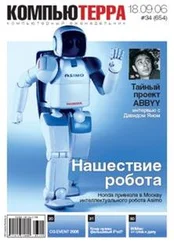

Я провел следующий тест: взял полосу «Компьютерры» с собственным «Огородом» («Компьютерру» потому, что она напечатана на полуглянцевой, бликующей бумаге и довольно мелким шрифтом; если бумага надежно матовая, можно у фотоаппаратов включать вспышку, что сразу резко повышает качество снимка), отсканировал ее сперва недорогим планшетником (Astra 4700 от Umax), потом - безо всякого специального света, но со штатива - снял ее же Olympus’ом Е-20 (5 мегапикселов) и шестимегапиксельным Exilim’ом Pro 600 от Casio (у него есть специальный режим для съемки документов, - распознавальщики и производители цифровых фотоаппаратов идут навстречу друг другу!). Все картинки скинул на винчестер и вызвал их для распознания сначала седьмым, а потом - восьмым «Клёвым чтецом».

Читать дальше