Собственно, это положение и лежит в основе конструкций современных длинных линий. Всем известные по телевизионным антеннам коаксиальные кабели обладают и еще одним достоинством: они теоретически невосприимчивы к помехам (и сами не создают, и в себя не пропускают). Потом нашли компромисс в виде гораздо более дешевых скрученных пар — два провода в скрутке (примерно один виток на сантиметр) при небольшой длине ведут себя похоже на коаксиальный кабель.

Волновое сопротивление

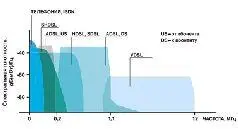

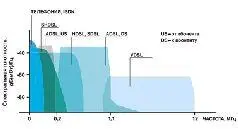

Многие, наверное, задумывались: а что означает такая часто указываемая характеристика соединительных кабелей или выходов-входов некоего устройства — 50 Ом, 75 Ом, 300 Ом? Это так называемое волновое сопротивление, которое зависит от используемого диэлектрика и геометрических соотношений между оплеткой и центральной жилой кабеля. Зачем его нужно знать? А вот зачем. Энергия источника сигнала будет использоваться с максимальной эффективностью, если сопротивления источника сигнала и приемника равны. В технике высоких частот мы не в силах соорудить источник "бесконечной" мощности, каковым является, например, бытовая электросеть для включенных в нее приборов. Потому мощности (а значит, и сопротивления) источников и приемников приходится согласовывать, иначе не только дефицитная энергия сигнала будет расходоваться впустую, но и неизбежны такие явления, как переотражения сигналов внутри линии и увеличение влияния наводок. Отметим, что от одного лишь внешнего диаметра кабеля его волновое сопротивление не зависит — от размеров зависит только затухание сигнала. Есть 75-омные кабели диаметром 2 мм, а есть — 20 мм, в первом случае они будут работать без дополнительного усиления на несколько метров, во втором — на многие километры, но линия останется согласованной в обоих случаях.

Модемы и телефоны

Устройства под названием модемы придумали давным-давно, в 1930-х годах, когда еще ни о каких интернетах и речи не было. С появлением коаксиальных кабелей стало возможным передавать по одному кабелю сигнал с полосой в несколько мегагерц, а то и десятков мегагерц. В такую полосу влезет несколько тысяч телефонных каналов для передачи обычной речи. Метод их разделения был уже хорошо освоен в радиотехнике — надо просто передавать каждый звуковой канал в своем частотном диапазоне и выделять для каждого канала свою частоту — несущую, которая модулируется звуковым сигналом. Например, если несущая равна 12 кГц, то ее сумма с сигналом 300-3400 Гц (верхняя боковая частота) займет полосу от 12300 до 15400 Гц (возникает при этом и разностный сигнал — нижняя боковая частота, но ее можно попросту отфильтровать). Выбирая несущие с нужным шагом (с некоторым запасом — например, по 4 кГц), мы можем передать по кабелю с полосой 10 МГц около двух с половиной тысяч телефонных каналов. На приемном конце эти частоты разделяются и несущие отфильтровываются и демодулируются. Устройство, которое может работать и как модулятор для передачи в линию, и как демодулятор для приема из линии, получило название модулятора-демодулятора, или, сокращенно, модема.

Обычная — аналоговая — телефонная связь в многоквартирном доме организована иерархически. От абонента тянется та самая "лапша" (то есть всем знакомый тонкий двухжильный провод с промежутком между жилами, в который так удобно вбивать гвоздики) до распределительной коробки в подъезде. От коробки отходят уже многожильные кабели (обычно по десять пар), которые где-то в подвале объединяются в распределительном шкафу в магистральные кабели по одной-две тысячи пар, идущие непосредственно к АТС. Вплоть до АТС каждому абоненту присвоена своя индивидуальная пара проводов — ее-то обычно и подразумевают, когда говорят о "последней миле". Хитрости с частотным разделением каналов, использованием оптоволокна и прочими современными штучками начинаются только на уровне соединения АТС друг с другом. На каждого абонента в городе приходится в среднем два-четыре километра пар медных проводов, из которых не меньше 80-90% — провода "последней мили".

Когда встал вопрос о передаче данных через такую систему, то прежде всего ее надо было сделать совместимой с существовавшими телефонными стандартами. А стандарт, как мы знаем, гарантировал лишь передачу полосы частот от 300 Гц до 3,4 кГц. Передавать двоичные сигналы в привычном виде ("есть напряжение" — "нет напряжения") по такой системе очень трудно; можно показать, что скорость передачи составит максимум несколько сотен бод. Потому конструкторская мысль устремилась в сторону модемов — в самом деле, почему бы не передавать нули-единицы, например, двумя разными частотами, каждая из которых укладывалась бы в гарантированный диапазон? Определить частоту сигнала можно с гораздо большей достоверностью, нежели разделить уровни напряжения на конце линии с помехами и непредсказуемым затуханием.

Читать дальше