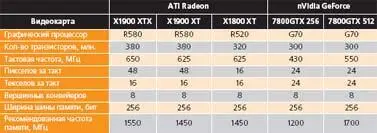

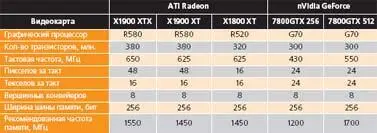

Думаете, ATI, поставленная в донельзя невыгодное положение, растерялась? Ничуть! Вооруженная наконец-то доведенным до ума прогрессивным 90-нм технологическим процессом (позволяющим впихнуть на миллиметр кристалла в полтора раза больше транзисторов, чем у nVidia) и новой архитектурой, остаток осени и начало зимы канадская корпорация ковала настоящее «оружие возмездия». Это сейчас новости о Radeon X1900 читаются спокойно, а когда мне в почтовый ящик под NDA свалился пресс-релиз, в котором раскрывались технические подробности о новом графическом процессоре, я едва не выпал из кресла. Если совсем вкратце — то в X1900 находится 48 блоков обработки пиксельных шейдеров, или три (!) видеокарты в X1800-м пиксельном эквиваленте. Честно говоря, еще полгода назад я весьма скептически относился к перспективам появления графических процессоров, снабженных 32 блоками обработки пиксельных шейдеров, а тут — ни много ни мало — предлагается в массовых количествах (ATI хорошо подготовилась к анонсу!) чип c 48 блоками PS (в «пересчете» к старой архитектуре). Причем, что характерно, несмотря на гораздо большее число транзисторов (380 против 300 миллионов), с заметно меньшим размером кристалла, а стало быть, и меньшей себестоимостью и большим выходом, нежели у конкурента. Вдобавок, переплюнув конкурента вдвое по числу устройств обработки пиксельных шейдеров, ATI еще и не сдала ни мегагерца запредельно высокой тактовой частоты Radeon X1800, почти на 20% большей, чем даже у 512-мегабайтного варианта 7800 GTX. Не выиграть, имея на руках такое подавляющее «численное преимущество», было практически невозможно, — и X1900 XTX действительно практически всюду (за парой исключений, связанных не то с драйверами, не то с «прямыми» руками разработчиков игр) бывшего лидера от nVidia «задавил». Массой. Всю линейку Radeon X1800 сразу же после выхода X1900 свернули, самый продаваемый период пропустили, но зато ATI теперь гордо носит корону безоговорочного лидера производительности в 3D-графике. Впрочем nVidia, надо думать, долго мириться с таким положением дел не будет, и ближе к весне, (когда у покупателей снова появятся деньги), закончив отложенное ради запуска 7800 GTX освоение 90-нм технологического процесса, тоже выкатит «что-нибудь эдакое». Право же, наблюдая за этой сумасшедшей гонкой, в которой производительность видеокарт меньше чем за год удваивается, я жалею только об одном — что не могу менять видеокарты в своем компьютере с сопоставимой периодичностью.

Свое сражение, хотя и в меньших масштабах, разыграла этой зимой и еще одна парочка «заклятых друзей» — Intel и AMD. Находившаяся уже длительное время в роли догоняющей, первая наконец-то выпустила Pentium 4 «таким, каким он должен был изначально быть» — без страшных технологических усечений Wilamette, архитектурных перекосов Northwood и перегрева Prescott. Переход на 65-нм техпроцесс породил процессор с отличным потенциалом разгона, хорошей масштабируемостью и «умеренным» (по меркам Prescott’а, к которому, впрочем, все уже более или менее привыкли) тепловыделением; процессор, в принципе, способный преодолеть пресловутый 4-ГГц барьер и, возможно, даже «доползти» до заветных 5 ГГц, которые в начале «эпохи NetBurst» нам клятвенно обещали. Но по иронии судьбы как раз такой процессор компании Intel сейчас не нужен, поскольку намучившись с Prescott’ом, она уже приняла решение о «похоронах» архитектуры и ее замене принципиально новым процессором. А создавать конкуренцию самой себе, когда «старая» архитектура будет длительное время обгонять «новую», выходящую в конце лета — невыгодно. Поэтому вместо того, чтобы открыть новый виток «гонки мегагерцев», Intel предпочла просто обеспечить массовый выпуск недорогих двухъядерников, взяв, так сказать, если не качеством, то числом. Однако упускать возможность «прищучить» AMD по производительности тоже не хотелось — и вместе с «массовыми» CPU Intel выбросил на рынок и новый Pentium Extreme Edition за номером 955. Обладая увеличенным вдвое кэшем второго уровня, ускоренной на пару десятков процентов шиной и чуть более высокой тактовой частотой по сравнению с Pentium 840, новый «экстремал» резко сократил имевший до того место разрыв в производительности, «догнав» самый быстрый на тот момент двухъядерный процессор AMD Athlon 64 X2 4800+.

Впрочем, это тема для отдельной статьи, а здесь мы рассмотрим «симметричный ответ» AMD — Athlon 64 FX60, который, по сути, является обычным Athlon 64 X2 4800+, только работает на чуть большей частоте — 2,6 ГГц. Изначально предполагалось, что AMD анонсирует его раньше, чем Intel представит Pentium 955, однако Intel, по заложенной этим летом традиции, упускать лавры первого анонса не стала и в последний момент скорректировала сроки. Учитывая, что FX60 существенно опережает ее топовое решение — вполне разумная мера: теперь вместо двух отчетов о лидерстве AMD и «догоняющем» Intel в Сети находится как отчет о лидерстве AMD, так и вполне лестные отзывы на 955-й. Впрочем, AMD, похоже, не в обиде, — в любом случае, она продает столько процессоров по высокой цене, сколько вообще в состоянии произвести. Интересна разве что смена вектора традиционно «геймерской» серии с «быстрых одноядерников» на «быстрый двухъядерник», пусть и с чуть меньшей тактовой частотой (2,6 против 2,8 у FX-57). Скорее всего, воспользовавшись мощным пиаром двухядерников со стороны Intel-а и недавно появившейся серией задействующих многопоточность патчей (в том числе и на уровне драйверов), AMD решила, что момент для этого выбран более чем подходящий. И сейчас мы это проверим.

Читать дальше