Центральный процессор обеспечивает просто райские условия для разработчика: любая инструкция в программе может считать или записать произвольную ячейку большой оперативной памяти. На деле это выливается в совершенно нерегулярный набор обращений к памяти. И чтобы ее латентность не была столь критической, в процессор приходится встраивать быструю кэш-память. И встраивать много — кэш сейчас занимает не меньше половины площади кристалла, а значит, ее не занимают вычислительные блоки. Причем во многих сценариях большой кэш оказывается неэффективен, к примеру, если обращение к ячейке памяти происходит лишь единожды, как при обработке потоков.

Второй важной причиной является последовательный характер обычных программ — наборов инструкций, которые для получения желаемого результата должны выполняться друг за другом. Если одна инструкция задержится медленной памятью, то задержится исполнение и всех остальных. Конечно, не все инструкции являются зависимыми и поэтому могут выполняться одновременно. Но явно эта независимость в программе не отражена, так что на выявление скрытого параллелизма тратится другая заметная порция площади кристалла. В самом лучшем случае удается наскрести работу для считанных единиц исполнительных устройств.

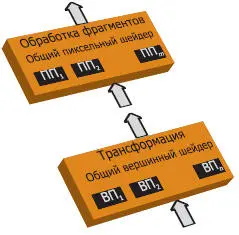

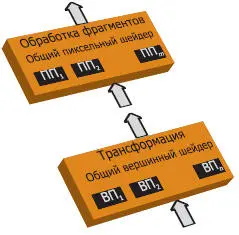

Как же эти проблемы решаются в GPU? При описании графического конвейера неоднократно подчеркивалось, что внутри каждого блока конвейера выполняются независимые действия: вершины обрабатываются независимо одна от другой, аналогичное утверждение справедливо для треугольников и т. д. Поэтому не только отдельные этапы конвейера функционируют одновременно, но и на каждом этапе идет параллельная обработка. В этом смысле внутри GPU выделяются наборы вершинных и пиксельных процессоров (рис. 2). Для обеспечения произвольного порядка обработки фрагментов текстура, в которую выполняется рисование, не может в то же самое время использоваться и для выборки, то есть видеопамять делится на непересекающиеся участки только-для-чтения и только-для-записи. Также не могут совпадать обновляемые точки в целевой структуре, поскольку итоговое положение каждого фрагмента фиксируется еще на этапе растеризации. Этими ограничениями достигается достаточное свойство параллельности пиксельных процессоров. Теперь, несмотря на то что каждый шейдер — это последовательная программа, при задержке обращения к памяти при обработке одного фрагмента GPU может не простаивать, а переключиться на другой фрагмент — кандидатов всегда достаточно. Имеются и элементы явного параллелизма в шейдерах: каждая ассемблерная инструкция может выполнять операцию не со скалярами, а сразу с четырехэлементными векторами[Число четыре возникло не случайно — именно такова размерность гомогенного пространства, и таково число компонентов в полупрозрачной цветной текстуре. Векторными операциями можно не пользоваться, но тогда эффективность GPU резко снижается], есть комбинированная инструкция умножь-затем-прибавь.

Без ячеек памяти, которые можно и считывать, и записывать, совсем обойтись, конечно, нельзя. Каждому шейдеру для этой цели предоставляются регистры, их мало (табл. 1), приходится экономить, но благодаря этому все промежуточные вычисления ведутся без обращения к внешней памяти, куда попадает лишь финальный результат. Малый размер шейдера и его общность для всех фрагментов преследуют ту же цель — хранить код программы не в памяти, а внутри процессора. Ведется последовательная политика, включающая разъяснительные мероприятия среди разработчиков, увеличения количества арифметических операций между последовательными обращениями к памяти.

Сосредоточение силы

Во всем конвейере главными претендентами для выполнения неграфических расчетов, безусловно, являются вершинные и пиксельные процессоры. Рассмотрим для примера плату GeForce 6800 Ultra. В ней имеется шесть вершинных процессоров, каждый из которых способен за такт выполнять максимум две арифметические операции над четырехэлементными векторами, а также шестнадцать пиксельных процессоров, способных на три векторные операции за такт. Умножая на частоту чипа 425 МГц, получаем верхнюю оценку производительности в 100 Гфлопс. Проделав те же выкладки для новейшей GeForce 7900 GTX, имеющей уже восемь вершинных и двадцать четыре пиксельных процессора и функционирующей на частоте 650 МГц, получаем почти 230 Гфлопс.

Читать дальше