Но в первую очередь безопасность операционной системы зависит от ее ядра. Важным этапом развития ядра Linux стало внедрение интерфейса модулей безопасности (Linux Security Modules, LSM). В рамках этого проекта многие внутренние структуры ядра были расширены специальными полями, связанными с безопасностью. В код многих системных процедур были вставлены вызовы функций управления доступом (так называемые hooks), вынесенные во внешний модуль. Иными словами, прежде чем выполнить какое-то действие, ядро обращается к модулю безопасности и выясняет, имеет ли право данный процесс выполнить данное действие. Таким образом, любой разработчик может реализовать какую-то специфичную политику безопасности.

Формализация внешнего интерфейса управления доступом позволила многим исследовательским группам реализовать свои идеи в коде для Linux. При этом серьезную роль в улучшении безопасности Linux сыграли и коммерческие компании. Например, IBM активно участвует в совершенствовании безопасности Linux и других открытых проектов. Также большая заслуга принадлежит создателям дистрибутивов — как коммерческих (в первую очередь Red Hat и Novell), так и некоммерческих (например, проект Hardened в рамках дистрибутива Gentoo).

Существует несколько серьезных проектов по расширению стандартной модели безопасности в Linux. Среди них можно выделить SELinux ( Security-Enhanced Linux), RSBAC ( Rule Set Base Access Control) и grsecurity. В этой статье рассматривается проект SELinux, который не только позволяет повысить уровень защищенности обычной Linux-системы, но и дает возможность реализации более сложных моделей безопасности. Во врезке рассказывается про проект RSBAC.

Мандатный доступ

Защита информации всегда очень беспокоила военных. Именно в недрах министерств обороны родились первые критерии и стандарты безопасности программ и операционных систем. В числе подобных изобретений и так называемый мандатный доступ (Mandatory Access Control, MAC). Уже привычный нам дискреционный способ (Discretionary Access Control, DAC) подразумевает установку прав доступа к файлу его владельцем, тогда как при мандатном подходе политика доступа к информации задается независимо от пользователей системы и не может быть изменена во время работы системы.

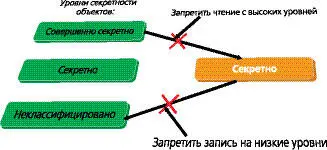

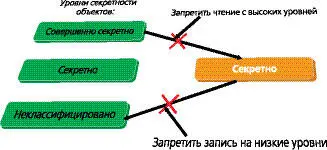

Понятие мандатного доступа часто совмещают с понятием многоуровневой системы доступа (Multilevel Security, MLS). В рамках этой модели безопасности фигурируют объекты (пассивные сущности) и субъекты (активные сущности): каждому объекту соответствует уровень секретности (например, знакомые любому слова «секретно» или «совершенно секретно»), а субъекту — уровень доступа. Обычно в таких системах присутствует и классификация информации по ее тематике. Система безопасности должна обеспечивать доступ к соответствующим уровням и классам, а также невозможность чтения более высоких уровней секретности и запись в объекты с более низким уровнем секретности (чтобы не допустить утечку информации). Этот подход реализуется в одной из самых распространенных моделей в рамках многоуровневого доступа — модели Белла-Ла Падулы (Bell-La Padula). Важной задачей при многоуровневом доступе является разработка формального механизма понижения уровня секретности документа, например по истечении срока давности.

Методы мандатного и многоуровневого доступа, широко применяемые в военных системах обработки и хранения информации, сейчас доступны создателям коммерческих и других систем, критичных к потере информации. Но за удовольствие приходится платить — требования к подготовке администраторов таких систем значительно выше, а архитекторам необходимо заранее и четко проработать политику безопасности.

Подробнее о достоинствах и недостатках системы многоуровневого доступа и мандатного метода доступа можно узнать из работы Ричарда Смита " Introduction to Multilevel Security".

Что такое SELinux

SELinux — это расширение базовой модели безопасности операционной системы Linux, добавляющее механизм мандатного доступа (см. врезку). С помощью SELinux можно задать явные правила, согласно которым субъекты (пользователи и программы) должны обращаться к объектам системы (файлы и устройства). Таким образом, можно ограничить программы, прописав возможности их поведения в виде политики, и возложив ответственность за ее соблюдение на операционную систему.

Читать дальше