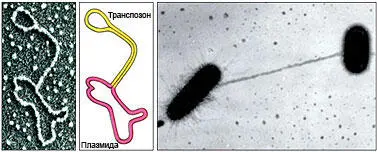

Что самое интересное, горизонтальный перенос свойствен не только микроорганизмам. Например, проведенные недавно учеными из Беркли исследования геномов риса и проса (злаков, которые разделяет не менее 30 млн. лет независимой эволюции) показало, что между этими видами происходил горизонтальный перенос генетической информации. В этих растениях найдены практически идентичные транспозоны — участки ДНК, способные перемещаться внутри геномов и между ними с места на место! Чаще всего транспозоны переносят информацию внутри вида, но могут и перешагнуть видовой барьер, ведь грань между транспозонами и вирусами весьма условна. С активностью преобразованных транспозонов может быть связана реорганизация генома, которая происходит при видообразовании.

Горячие головы видят в горизонтальном переносе объяснение прогрессивной эволюции. Вот так появляются новые признаки: подует ветер, принесет вирус с куском новой информации, и — глядь! — у организма появилось новое полезное свойство. Так, выдающийся палеоботаник В. А. Красилов считает, что в эпоху происхождения цветковых растений именно вирусы разносили от одних голосеменных к другим «блоки» генетической информации, ответственные за формирование цветка. Увы, в это поверить нелегко. Дело в том, что конструкция любого организма — нелегкий компромисс между модульностью и монолитностью. Любое из населяющих Землю существ — одновременно и целостная система, и конгломерат относительно независимых признаков. Теми из свойств организма, которые связаны со всеми остальными в тугой узел взаимосвязей, невозможно заразиться «от ветру». Именно поэтому роль горизонтального переноса в эволюции высокоорганизованных и высокоинтегрированных групп снижается. Может, когда-нибудь у генных инженеров дойдут руки проверить идею Красилова и они перенесут «гены формирования цветов» в геномы сосен, гинкго или саговников? Скорее всего, инородные фрагменты не смогут встроиться в систему управления развитием растения, для которого характерен иной способ размножения.

Даже когда крупное новшество у высокоинтегрированных животных оказывается связано с каким-то продуктом горизонтального переноса, его не следует считать прямым следствием захвата чужеродной информации. Приведем один пример. У млекопитающих развитие плаценты (органа, обеспечивающего физиологическую связь зародыша и матери) требует, кроме прочего, работы гена Peg10. Этот ген чрезвычайно сходен с одним из широко распространенных транспозонов. Такой факт можно интерпретировать двояко. Наивный человек, убежденный, что всякий признак — проекция определенного гена, сделает вывод, что появление плацентарных млекопитающих (и в конечном счете нас с вами) — следствие «заражения» «геном плаценты». Отсюда недалеко до веры в генетического Демиурга, который управляет эволюцией, время от времени запуская в оборот новые вирусы и очередные прогрессивные качества.

Более зрелой представляется иная трактовка. Новые функции, вырабатываемые в ходе эволюции, могут связываться не только со старыми участками генетического текста, которые выполняют собственные задачи, а с новыми, свободными. Эти новые гены могут как раз оказываться занесенными со стороны кусками. Так опытный шофер, ремонтируя сломавшуюся в дороге машину, может сделать требующуюся деталь из какого-нибудь найденного на обочине обломка. Функция этого обломка в отремонтированной конструкции не содержалась в нем исходно — она возникла вследствие его определенного положения в новой системе. Такая трактовка подтверждается тем, что находящийся в тесном родстве с «геном плаценты» транспозон в любом ином месте и окружении вовсе не вызывает формирования чего-то подобного.

Наоборот, горизонтальный перенос служит не двигателем, а скорее тормозом эволюции! Существа, которые приобрели относительно изолированный геном, морфологически, физиологически, поведенчески эволюционируют намного быстрее, чем плотно вплетенные в единую сеть биосферы микроорганизмы. Эволюция направлена от континуума геномных возможностей к отдельным генотипам. Почему же биологи поняли это так поздно? Тому есть несколько причин. Во-первых, биология должна была достичь технического уровня, позволяющего зарегистрировать сам факт разнообразия путей передачи наследственной информации. Во-вторых, изучение надорганизменных систем психологически затруднительно для исследователей, которые сами являются организмами (см. врезку). В-третьих, распространению нового понимания препятствует трактовка организма как воплощения (реализации) генетической программы.

Читать дальше