Как заверяют ученые, их методика позволит увеличить степень достоверности доказательств на основе отпечатков пальцев. Интерпретация отпечатков только в качестве уникальных геометрических «рисунков» может привести к неоднозначностям при их сравнении и криминалистическим ошибкам, поэтому "спектроскопическое дополнение" придется здесь как нельзя кстати. Возможно, эта разработка найдет применение и в медико-биологических исследованиях для диагностирования заболеваний и отслеживания динамики протекания болезни. ЕГ

Ледник как машина времени

"КТ" уже писала (см. #675) о том, что земные микроорганизмы имеют общий генофонд – пул наследственной информации. Вероятно, с течением времени этот всепланетный генофонд постепенно изменяется. «Изобретаются» новые фрагменты информации, а какая-то часть старых безвозвратно теряется. Насколько безвозвратно? Может ли она где-то сохраняться? Таким «холодильником», где предохранится от порчи старая генетическая информация, может быть ледник. В последнее время был опубликован ряд сообщений об оживлении бактерий, содержащихся в ледниках. Но каков предел давности хранения живых организмов или их генетического материала во льду?

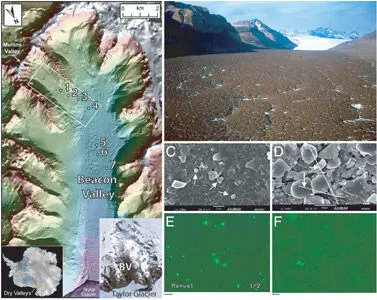

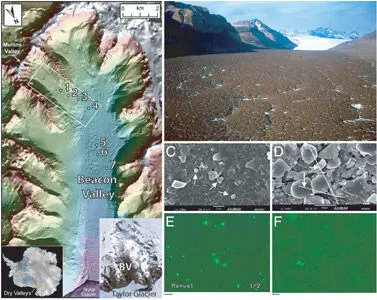

Вообще-то, практически любой ледник можно сравнить с ледяной рекой. Под давлением лед становится текучим. В «верховьях» он образуется из снега и изморози, в «низовьях» тает или (что типично для Антарктиды) отваливается кусками-айсбергами в океан. Поэтому практически повсюду на нашей планете возраст самого старого льда не достигает миллиона лет. Например, в Гренландии недавно нашли рекордные участки льда возрастом в 800 тысяч лет, и, кстати, обнаружили в них бактерии. Зато теперь американо-южнокорейская команда ученых сообщила о находке и исследовании образцов льда, которые они считают самыми старыми на планете – им 8 млн. лет. Эти фрагменты собраны в складках трансантарктических гор: геологические ловушки удержали лед из миоценовой эпохи! (Кстати, если рассмотреть схему точек сбора образцов, можно предположить, что ниже по течению ледника лед может быть еще старше.)

Из изученных образцов выделено ДНК тридцати различных форм микроорганизмов. Они оказались близки последовательностям известных бактерий из самых разных групп и даже царств (как эу-, так и архебактерий), но не были идентичны современным формам. Но самое главное – их удалось вернуть к жизни! Зарегистрированы проявления обмена веществ ископаемых бактерий, например, включение в их состав питательной среды, содержащей «меченые» (радиоактивные) атомы. Если пробы из относительно «молодого» льда быстро росли и образовывали новые колонии, то рост бактерий из самых старых проб был крайне медленным и неустойчивым. Это не случайно: за то время, пока они находились в замороженном состоянии, организмы получили огромную дозу облучения. Удалось даже установить время полужизни (то есть разрушения наполовину) бактериальной ДНК в условиях ледника: оно составляет 1,1 млн. лет.

Полученный результат означает, что глобальное потепление, приводя к таянию ледников, вызовет вброс в биосферу микробиологического материала из прошлого. Может ли это неблагоприятно сказаться на нынешнем положении дел?

К счастью, речь не идет, например, о микроорганизмах, вызывающих болезни млекопитающих – таким нечего делать в антарктических и арктических снегах. Возвращаемые в биосферу фрагменты генетических текстов должны быть изрядно повреждены. Если вспомнить, что куски прошлой генетической информации и так хранятся в геномах самых разнообразных организмов, и представить себе, сколько их передается и видоизменяется в ходе мутаций, станет ясно, что существенного воздействия на биосферу возвращение ископаемой информации из тающих ледников оказать не должно. Но все равно интересно… ДШ

K На этой иллюстрации из обсуждаемой статьи собрано множество данных: географическое положение района работ и точек взятия образцов (возраст первой пробы – сто тыс. лет, седьмой – около восьми миллионов); фотография местности, а также оптические и флюоресцентные изображения округлых и нитчатых бактерий

И начинания, вознесшиеся мощно…

Новые удивительные открытия совершили археологи в Камбодже. Оказывается, вокруг удивительного храмового комплекса Ангкор Ват, открытого европейцами еще в 60-х годах позапрошлого века, простиралось самое большое поселение доиндустриальной эры.

Читать дальше