Хлопот прибавится

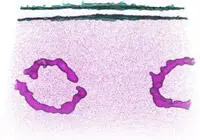

Тревожные выводы опубликовали в журнале Science ученые из IBM и Imago, ведущего производителя атомно-зондовых микроскопов. Оказывается, атомы примесей в полупроводниках не распределяются равномерно, а стремятся сгруппироваться вокруг дефектов, что может серьезно помешать дальнейшему уменьшению размеров полупроводниковых устройств.

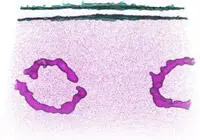

Трехмерную картинку расположения дислокаций и атомов примесей в кремнии, допированном мышьяком, ученые получили с помощью атомно-зондовой томографии. Этот метод известен уже больше двадцати лет, но только сейчас его удалось «вылизать» настолько, чтобы можно было разглядеть каждый отдельный атом мышьяка и кремния.

В атомно-зондовой томографии с помощью ионного пучка или другим удобным методом из образца изготавливают иголку – зонд с радиусом острия порядка сотни нанометров. Затем образец в специальной камере с глубоким вакуумом охлаждают до сверхнизких температур (чтобы атомы "не мельтешили") и помещают напротив экрана из датчиков ионов. На образец подают импульс высокого напряжения, в результате чего атомы на его поверхности ионизируются и летят в сторону экрана. Датчики экрана фиксируют время и место прилета каждого иона. Поскольку ионы вылетают строго перпендикулярно поверхности зонда, по месту их попадания в экран можно судить, где они находились на поверхности острия зонда. При правильном выборе параметров системы удается даже определить положение каждого атома. А по времени, которое требуется иону, чтобы долететь до экрана, можно вычислить его массу, а значит, определить химический элемент. Следующий импульс высокого напряжения уносит с иголки следующий атомный слой, и так импульс за импульсом, слой за слоем, расстреливая образец, можно выяснить, что у него было внутри.

Оказалось, что при имплантации в кремний атомы мышьяка начинают взаимодействовать с дислокациями и «захватываются» ими, группируясь вокруг дефектов кристаллической решетки. Причем обычный отжиг, который за счет высокой температуры должен снизить количество дефектов и равномерно распределить атомы примеси по образцу, тут не помогает. Захват примесей дислокациями создает большие пространственные флуктуации электронных свойств материала. А это значит, что, например, транзистор должен быть больше размеров этих неоднородностей – иначе его свойства будут непредсказуемы.

Как можно бороться с этой напастью, пока неясно. Стало быть, у технологов, стремящихся впихнуть побольше транзисторов в один и тот же объем, хлопот только прибавится. И тут им, разумеется, не обойтись без микроскопов фирмы Imago. ГА

Капля на камне

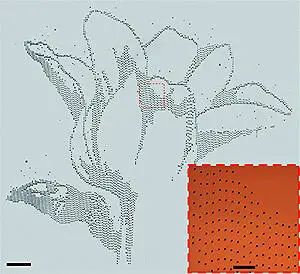

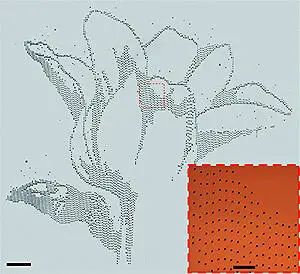

Высочайшей точности струйной печати удалось достичь команде исследователей из Иллинойского университета в Урбана-Шампейн. Их новый электродинамический струйный принтер (e-jet) уже позволяет печатать линии толщиной 700 и точки диаметром 250 нанометров.

В последние годы научные журналы просто пестрят статьями о новых технологиях массового производства гибких электронных схем, дисплеев и других устройств с помощью струйной печати. Напечатать можно все, от проводника или изолятора до транзистора и светодиода, и эта технология обещает быть более удобной и дешевой, чем традиционная фотолитография. Однако точности обычных методов струйной печати, в которых капельки жидкости выбрасываются из сопел за счет вскипания или механического давления пьезопоршня, тут уже не хватает. Диаметр капельки трудно сделать меньше 10—20 мкм, как и трудно довести точность попадания до значений, меньших диаметра капли. Всяческие ухищрения позволяют немного улучшить ситуацию, но обычная точность современной фотолитографии в десятки нанометров кажется недостижимой.

По всей видимости, изменить ситуацию поможет электродинамический метод печати, при котором капельку жидкости отрывают и переносят на подложку за счет действия электростатических сил. Этой идее уже не один десяток лет, но только совместные усилия большой команды специалистов из разных областей физики и химии позволили довести ее до ума.

Ученые использовали специальные сопла с внутренним диаметром от 0,3 до 30 мкм, поверхность которых для облегчения течения жидкости была покрыта слоем скользкого, похожего на тефлон полимера на золотой подложке. Управляемый компьютером координатный стол перемещал подложку в плоскости печати и обеспечивал постоянное расстояние до сопла около 100 мкм. Чтобы получить капельку, между соплом и подложкой пропускали импульсы амплитудой от 110 до 900 вольт. Хитрость в том, что диаметр капельки в этом методе уже не ограничивается диаметром сопла. Действие электрического поля приводит к тому, что сферический мениск жидкости на кончике сопла приобретает форму острого конуса – и маленькая капля, диаметр которой может быть меньше, чем у сопла, отрывается с самого кончика конуса. Меняя форму и частоту следования импульсов, а также скорость подачи жидкости, размерами капли можно управлять в широких пределах. С помощью скоростной камеры ученым удалось детально проследить за процессом формирования и отрыва капель.

Читать дальше