Потом стали использовать обе стороны, удвоили количество дорожек (вместо сорока — восемьдесят) и усовершенствовали технологии кодирования данных. В результате удалось довести емкость 5-дюймовой дискеты до 1,2 Мбайт, а 3-дюймовой — до 1,44 Мбайт.

Изобретение дешевых сменных носителей в виде флоппи-дисков во многом по спо собствовало появлению персонального ком пьютера: первый IBM PC, как известно, жесткого диска не имел, и операционная система DOS, пользовательские программы и данные записывались в нем на 5-дюймовые дискеты емкостью 320 Кбайт, для которых было предусмотрено целых два привода. Аналогично был устроен и знаменитый Apple в своих первых модификациях I и II.

Кстати, по моим личным наблюдениям, несмотря на относительно примитивную конструкцию, "гибкие" дискеты 5,25 дюйма были даже надежнее, чем "твердые" 3,5-дюймовые: с последними, притом независимо от производителя, я в свое время достаточно натерпелся, даже выработалась привычка всегда писать данные в двух экземплярах, чего практически не требовалось в эпоху пятидюймовок (возможно, оттого, что поверхностная плотность информации в них значительно ниже). Факт: когда мне недавно потребовалось разыскать один старинный документ, датируемый примерно 1989 годом, я отряхнул пыль с пятидюймового привода, лежавшего на шкафу с незапамятных времен, без особой надежды засунул туда дискету "Изот" болгарского производства, предположительно содержавшую требуемое, и вся информация с нее прочиталась, словно была записана накануне. Без единого сбойного сектора — вот ведь!

Дыхание третье: gmr и магнитные хитрости

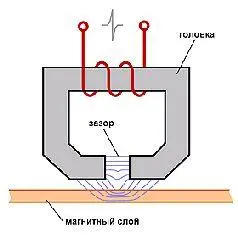

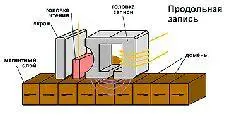

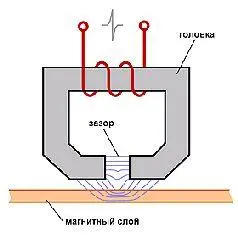

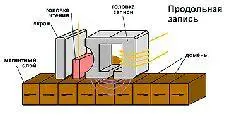

Современный диск, в отличие от древних накопителей вроде RAMAC, во многом подобных бытовому магнитофону, имеет отдельные головки чтения и записи, лишь конструктивно объединенные в одну. При этом в традиционных накопителях с продольной записью, каковые доминировали на рынке еще года два назад, головка записи в принципе мало чем отличается от обычной индуктивной магнитофонной головки, показанной на рис. 1. Со временем менялись лишь размеры и расстояния — сейчас зазор между головкой и поверхностью не превышает 100 нм (в сто раз меньше, чем в конструкциях 1970-х — начала 1980-х годов).

А вот с головкой чтения происходили гораздо более значимые изменения. Совмещающая функции записи и чтения индуктивная головка имеет множество недостатков: очень плохое отношение сигнал/шум, зависимость чувствительности от скорости носителя и т. п. Потому еще в 1980-е вместо индуктивной головки для чтения стали применять более чувствительные тонкопленочные. А начиная примерно с 1991 года вообще изменили принцип их работы: в головках чтения стали использовать так называемый магниторезистивный эффект (MR). Суть его в том, что в зависимости от интенсивности внешнего магнитного поля меняется сопротивление некоего материала. Немаловажно, что эффект этот статический: головка будет выдавать сигнал, даже если носитель под ней остановить — в отличие от индуктивных, которые реагируют лишь на изменяющееся магнитное поле во время движения носителя. Поэтому сигнал в MR-головках не зависит от скорости. Увеличивается и отношение сигнал/шум, особенно в головках с "гигантским" (giant) магнито-резистивным эффектом (GMR), что очень важно в связи с прогрессирующим уменьшением площади, занимаемой единичным битом на поверхности диска. И примерно со второй половины 1990-х все накопители стали выпускать только с GMR-головками.

В накопителях поколения RAMAC плотность записи составляла какие-то жалкие 2 кбит/кв. дюйм, а инженеров тогда больше занимали вопросы быстродействия и способы кодирования информации для повышения надежности хранения данных. По мере развития технологий емкость дисков увеличивалась, а габариты уменьшались (напомним, что 5-мегабайтный RAMAC в 1956 году был размером с платяной шкаф, а такой же емкости накопитель начала 1980-х уже занимал "всего" пару 5-дюймовых отсеков). К началу 1990-х размеры более-менее стабилизировались (появился, в частности, общепринятый ныне 3,5-дюймовый конструктив), но емкость продолжала расти. То есть плотность записи непрерывно повышалась, перевалив к концу 1990-х рубеж 1 Гбит/кв. дюйм.

В ходе этого процесса, изобретая все новые магнитные материалы и методы их нанесения, совершенствуя головки, схемы управления и механику, разработчики изыскивали способы сделать область хранения единичного бита, называемую магнитным доменом, как можно меньше.

Читать дальше