Новые методы анализа удобнее всего пояснять с помощью аналогий. В данном случае можно сказать, что разработанная авторами техника "декомпозиции изображения" по существу близко напоминает более знакомые всем принципы анализа звука и его разложение на частотные составляющие. Когда исходное звуковое произведение разбивают на короткие фрагменты, а затем преобразуют их в "вектор локальной частотной информации", отражающий то, в каком количестве каждая из дискретных частот разложения вошла в исходный звук за краткий интервал времени.

В переложении для анализа графики, данный метод использует декомпозицию изображений с помощью множества базисных функций (например, вейвлетов), которые локализованы в участке пространства картинки, в своей ориентации и масштабе. Такого рода разложения уже продемонстрировали свою чрезвычайную полезность в самых разных компьютерно-графических приложениях — вроде компрессии и кодирования изображений, при удалении посторонних шумов из картинок и синтезе всевозможных текстур. Одна из причин столь широкого применения метода в том, что подобное разложение выявляет в картинке статистические регулярности, а их можно весьма эффективно использовать при обработке изображений.

И новый метод установления авторства картины, собственно говоря, тоже является одним из таких разложений с анализом набора статистик, вычисляемых из проделанной декомпозиции изображения. Анализируемая картина или гравюра первым делом подвергается сканированию в высоком разрешении, этот скан разбивается на набор равных по площади фрагментов-образов, для каждого из которых выполняется мультимасштабное и мультинаправленное разложение образа с помощью множества базисных функций.

На этой основе из разложения конструируется очень компактная модель статистик, которую в конечном счёте можно представлять как вектор или точку в многомерном пространстве. По расстоянию между такими точками, вычисленными для разных произведений, можно судить об их структурно-статистических соответствиях (свидетельствующих о едином авторстве) или, наоборот, несоответствиях (сигнализирующих о подделке или имитации).

В качестве контрольного примера для проверки своего метода разработчиками были выбраны 8 картин Питера Брейгеля Старшего, самого знаменитого, наверное, художника Северного Возрождения. Сканы этих картин были помещены в общий массив со сканами ещё пяти известных произведений, одно время считавшихся также брейгелевскими, но впоследствии достоверно установленных экспертами как имитации, написанные другими художниками примерно того же периода. К глубокому удовлетворению разработчиков, их программа анализа полностью подтвердила выводы предшествовавших экспертиз и самостоятельно отделила 8 брейгелевских работ от 5 имитаций.

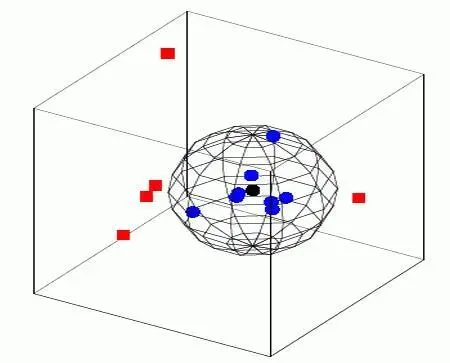

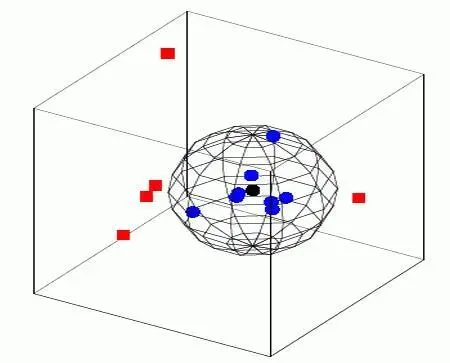

Графическое отображение этих результатов можно видеть на упрощённой трёхмерной схеме "взаимных расстояний", где плотно сгруппированные синие кружочки означают 8 работ Брейгеля, а удаленные от них красные квадратики — 5 имитаций (черный кружок обозначает центр сферы, ограничивающей область "аутентичных картин").

"Сфера аутентичности", отделяющая подлинные картины от имитаций

На основе разработанного метода анализа создана специальная процедура для установления подлинности того или иного произведения. Когда дартмутская команда берет картину для экспертизы, то на первом этапе даже не ставится вопрос о том, подлинная это работа известного автора или же поддельная. К фрагментам отсканированного изображения случайным образом применяется множество разнообразных базовых функций до тех пор, пока им не удается успешно воссоздать заданные фрагменты картины. После чего тот же самый набор функций, но теперь уже именуемый «фильтр», применяется для реконструкции как заведомо подлинной картины того же художника, так и к заранее известной подделке. И если сконструированный таким образом фильтр при реконструкции подлинного изображения работает хуже, чем при восстановлении подделки, то программа-эксперт делает заключение, что в качестве исходной картины для анализа послужила ещё одна подделка.

Как комментируют свою технологию сами авторы, проделанные ими комплексы экспериментов показывают, что такого рода тесты оказываются успешными в подавляющем большинстве случаев. Подтверждая таким образом, что учёным действительно удалось подобрать такое «представление» авторского стиля, которое выбирает именно те визуальные элементы, что отличают подлинного автора от его имитаторов. В результате анализа удается, похоже, порождать такой набор характеристик, которые компактно моделируют тонкие движения кисти или пера, индивидуально присущие конкретному художнику. И хотя внешне качественная имитация может восприниматься как оригинал (т. е. очень похоже на стиль мастера), тонкие отличия, выявляемые программой в движениях руки художника, способны раскрывать факт подделки.

Читать дальше