Чтобы процессор мог ориентироваться «на просторах» запоминающего устройства, вся память разделена на ячейки. Каждая ячейка имеет свой уникальный адрес, записанный в виде чисел. Обычно память организована в виде матрицы, и для обращения к ячейке памяти процессор должен задать номер ее столбца и строки. Этим управляют системные сигналы CAS и RAS.

Перед запуском любая программа должна быть целиком или частично загружена с внешнего устройства в оперативную память. Процессор в определенной последовательности считывает из оперативной памяти команды и исполняет их. Для этого в нем имеется специальный регистр – счетчик команд, который всегда содержит адрес ячейки памяти, где расположена команда, которая будет исполняться следующей. Перед началом работы программы этот регистр содержит адрес ячейки памяти, в которую загружена первая команда программы, а во время исполнения каждой команды содержимое счетчика команд автоматически увеличивается до исполнения очередной операции.

Приведенная схема поверхностно описывает процесс выполнения программы. Современные процессоры способны начинать исполнение новой команды до завершения предыдущей, инициировать исполнение нескольких команд сразу и т. п. Но общий принцип остается прежним.

Чтобы «общаться» с человеком, компьютеру необходимы устройства для ввода и вывода информации. В качестве основного устройства ввода сейчас применяется клавиатура с буквенно-цифровыми и управляющими клавишами. Каждая клавиша передает в компьютер уникальный двоичный код, а специальная программа, которая обычно записана в ПЗУ компьютера, преобразует эти коды в вид, приемлемый для использования в программах. Результат работы программы выводится на экран монитора.

Почти всегда результат работы требуется сохранить, чтобы иметь возможность вернуться к нему в другой раз. Для этого, а также для записи самих текстов программ (программного кода) предназначены внешние накопители информации. Сейчас с этой целью, как правило, используются накопители на гибких и жестких магнитных дисках, а также лазерные оптические диски.

Теперь вы имеете представление о принципе работы компьютера и пора перейти к подробному описанию его составляющих. Напомню, что в зависимости от аппаратной платформы и компании-производителя расположение некоторых деталей компьютера может отличаться. Поэтому будем считать, что у пользователя имеется PC в стандартном вертикальном корпусе, таком, как MidiTower.

Взаимодействие устройств компьютера

Все рассмотренные выше устройства, из которых может состоять компьютерная система, определенным образом взаимодействуют между собой.

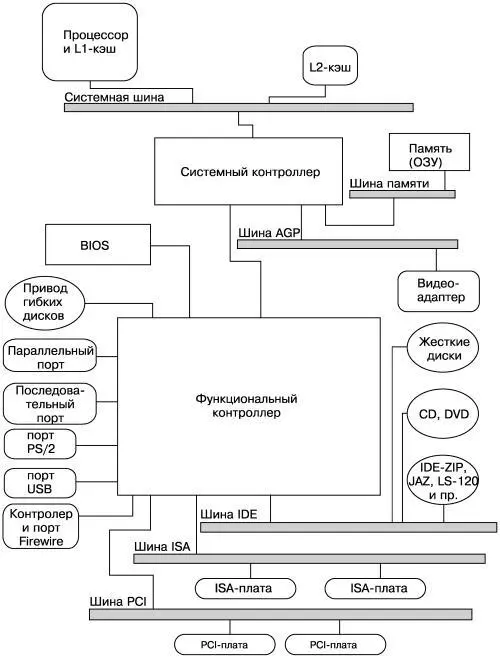

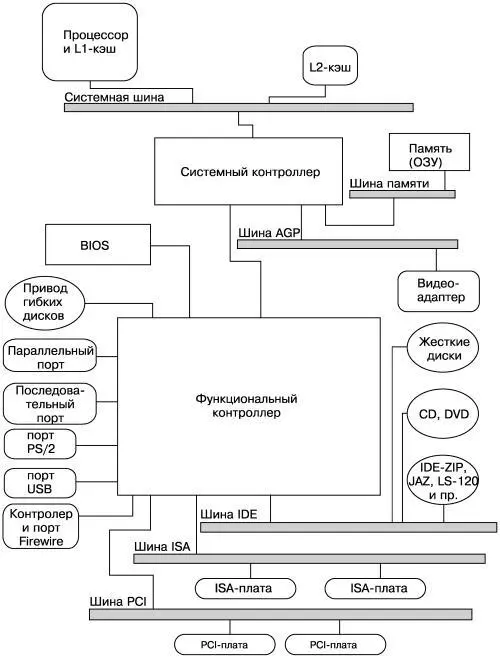

Схематично взаимодействие устройств показано на рис. 2.1. На нем видно, что центральными передаточными узлами являются системный и функциональный контроллеры – основные элементы чипсета материнской платы. Системный контроллер обменивается данными с процессором (и кэш-памятью) по системной шине, с оперативной памятью с помощью шины памяти и с видеоадаптером по шине AGP. Функциональный контроллер поддерживает «диалог» с платами расширения на шинах ISA, PCI, VLB, USB, IDE, с устройствами, подключенными к портам PS/2, последовательному и параллельному, а также с приводом гибких дисков и микросхемой BIOS.

Рис. 2.1. Схема взаимодействия устройств в компьютере.

Координатором всех действий является процессор, который выполняет программы и иногда в процессе должен принимать информацию от различных устройств. Чтобы устройства могли вовремя сообщать процессору о необходимости обработки поступившей информации, используется система прерываний.

Получив сигнал об активном прерывании, процессор приостанавливает текущий процесс, например выполнение программы. Это делается, чтобы обработать поступившую информацию. После этого и, возможно, соответствующих действий, процессор возвращается к прерванному ранее процессу.

Систему прерываний обычно поясняют, используя бытовую метафору. Замените мысленно процессор, выполняющий программу, на обедающего человека. Прием пищи – это процесс. Вдруг зазвонил телефон – это сигнал на прерывание: обед приостанавливается, обрабатывается информация, поступившая от собеседника. Когда информация обработана – разговор закончен, человек возвращается к обеду. Можно при этом создать список возможных прерываний обедающего человека: телефонный звонок, стук в дверь, захныкавший ребенок в соседней комнате и т. д.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу