По автобиографии Глушкова хорошо видно, что жизнь и карьеру его во многом определял случай: можно только догадываться, что потеряла советская атомная отрасль в лице амбициозного и честолюбивого молодого ученого. И вот вновь развилка: в 1955 году во время подготовки защиты в Москве он познакомился с академиком АН УССР Б. В. Гнеденко, заведовавшим тогда бывшей лабораторией Лебедева в Феофании. Б. В. Гнеденко предложил ему переехать в Киев. Из очерка о Б. Н. Малиновском читатель узнает, что Гнеденко повседневное руководство фактически переложил на старших сотрудников и, очевидно, искал замену себе на этом посту. Однако Гнеденко понимал, что молодому ученому-теоретику, руководившему небольшой кафедрой теоретической механики в провинциальном вузе, будет, вероятно, сложно вписаться в работу отдела, большая часть сотрудников которого — инженеры, и притом в совершенно новой тогда области электроники. Потому он предложил выбор между этой лабораторией вычислительной техники и кафедрой на мехмате Киевского университета.

Выбор был сделан, едва самолюбивый Глушков побеседовал с деканом мехмата. Фамилии его Глушков не называет: «Он сидел такой важный, поинтересовался, какой кафедрой я заведовал. Услышав, что это Уральский лесотехнический институт, кафедра теоретической механики, отнесся ко мне с недоверием, сказал, что здесь университет столичный, тут высокие требования. Короче, мне сразу расхотелось в университет. Но я, впрочем, с самого начала решил, что пойду именно в академию, а не в университет. А в академии Гнеденко сводил меня к Г. Н. Савину. Он был тогда вице-президентом и отвечал за секцию физико-математических и технических наук. Он тоже немножко засомневался, смогу ли я руководить сразу сотнями сотрудников, если на Урале руководил единицами (а это действительно совсем разные вещи: руководить маленькой кафедрой и руководить институтом — организационно абсолютно не похоже одно на другое). Но когда мы поговорили о том, как я собираюсь все это делать, он одобрил мои намерения и согласился принять на работу в академию».

Так молодой математик, занимавшийся чистой теорией в ее самых абстрактных проявлениях, с весны 1956 года стал руководить лабораторией вычислительной техники в Институте математики АН УССР. Разумеется, в коллективе, где одних только кандидатов наук было шесть человек, и на счету которого была первая в стране вычислительная машина МЭСМ, его встретили с недоверием. Но, как показало время, Глушков справился блестяще. Хотя первое время не обошлось и без конфликтов: деятельность Глушкова на Украине имела множество положительных последствий, но не всегда протекала гладко.

Самолюбивый Глушков в своих отношениях с людьми сильно отличался от С. А. Лебедева, умудрявшегося настоять на своем и при этом за всю жизнь ни с кем всерьез не поссориться — по крайней мере по собственной инициативе. Показателен конфликт Глушкова с академиком Б. В. Гнеденко, который, собственно, и пригласил Глушкова в Киев. Б. В. Гнеденко хотел создать отдельный институт по проблемам кибернетики (и, вполне вероятно, возглавить его), тогда как Глушков добился преобразования в институт ВЦ АН УССР, которым он руководил.

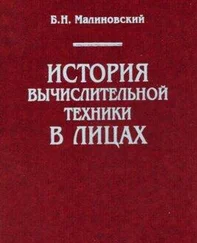

Б. Н. Малиновский так вспоминает об этом: «Б. В. Гнеденко и Е. А. Шкабара подняли вопрос о создании в дополнение к ВЦ АН УСС института по проблемам кибернетики. Виктор Михайлович добился другого решения этого вопроса — на базе ВЦ АН УССР был создан Институт кибернетики АН УССР, стал его директором. Борьба между Б. В. Гнеденко и В. М. Глушковым была весьма острой. Тогда я был очень занят работой по созданию УМШН „Днепр“ и в ней не участвовал. Тем не менее, отклики об этом доходили до меня. Запомнился резкий комментарий Виктора Михайловича:

— Если Борис Владимирович будет настаивать на своем предложении, я во всеуслышание скажу, что он ничего не понимает в кибернетике!

В результате Б. В. Гнеденко переехал в Москву. (Е. А. Шкабара, разработчик устройства управления МЭСМ, еще при организации ВЦ АН УССР не прошла по конкурсу на должность старшего научного сотрудника и перешла на работу в институт Н. М. Амосова.)»

Екатерина Алексеевна Шкабара

Последние слова Бориса Николаевича требуют некоторого пояснения — как это так, чтобы активный участник строительства первой в стране вычислительной машины, один из лучших в стране специалистов в дефицитнейшей в те годы области — и не прошел по какомуто формальному конкурсу? Екатерина Алексеевна Шкабара (1912–2002), чья фамилия неоднократно появлялась на страницах этого сборника, была непростым человеком, с трудным жизненным путем, который едва ли способствовал формированию ее характера в лучшую сторону. Борис Николаевич вспоминает, что ему, как парторгу лаборатории, приходилось «нет-нет да и одергивать Л. Н. Дашевского в его стычках с Е. А. Шкабарой», где, впрочем, «он чаще всего оказывался неправой стороной». В 1933 году в Харькове арестовали почти всех ее родных — отца и отчима (оба были агрономами — как пишет в своей автобиографии [52] С автобиографией Е. А. Шкабары можно ознакомиться здесь: http://users.i.kiev.ua/~nsverb/autobiogr/avt.htm.

сама Екатерина Алексеевна, «ведь надо же было найти виноватых в голодоморе на Украине в 1933–34 гг.»), а заодно и мать. Мать, правда, выпустили через несколько месяцев, а отца судили и выпустили только в 1936 году. Тогда еще не давали запредельных сроков в 10 лет и более, с последующей ссылкой, как это практиковалось в конце тридцатых годов, потому отец спокойно устроился на старое место работы. Но Екатерине Алексеевне это уже не очень помогло. Ее и брата выгнали из института («детям „врагов народа“ не место в советском вузе», приводит слова руководителя ХЭТИ Шкабара), но потом восстановили, благодаря заступничеству М. И. Ульяновой, к которой в Москву ездил брат.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу