Итог административного решения был плачевен, а точнее — трагичен. Созданная единая система ЭВМ (ЕС ЭВМ), воплотившая устаревшие идеи, заложенные в IBM-360, не выполнила своего назначения, не оправдала затрат и возлагавшихся на нее надежд. Большинство из более чем 13 тысяч выпущенных и еще не исчерпавших технический ресурс ЭВМ уже не используются, а эффект от использования оставшихся в эксплуатации меньше требуемых при этом расходов. Таков финал волевого решения, против которого выступал Рамеев.

Готовя материал книги, я побывал у М. М. Ботвинника, давнего друга ученого. Мне хотелось услышать его мнение о Рамееве как человеке и товарище.

Ботвинник, приятно удививший меня своей моложавостью (ему было за 80), рассказал о своей первой встрече с Б. И. Рамеевым (во время поездки в Пензу), о возникшей уже тогда глубокой симпатии к новому знакомому. Мягкий и добрый, скромный и честный до предела — таким ему видится Рамеев. И в то же время — совершенно выдающийся талант, уникальное сочетание технического склада ума с мастерством практического воплощения. Трудное начало жизни (арест отца в 1933 году) не помешало ему сохранить достоинство, любовь к людям, желание принести максимальную пользу стране, в которой он родился и живет.

Поколения ЭВМ быстро сменяют друг друга. Машины, которые разрабатывал Б. И. Рамеев, относились к первому, второму и третьему поколениям. Когда-то они составляли основную часть парка универсальных ЭВМ Советского Союза. Сейчас они если и сохранились, то только в музеях или у очень заботливых хозяев. Безжалостное время уничтожит и те, что остались. Не вина Рамеева в том, что дальнейшему развитию «Уралов» был поставлен административный заслон. Слишком неравными были возможности противоборствующих сторон. Ход событий показал, что это была пиррова победа, не принесшая славы победителям. Имя же главного конструктора «Уралов» навсегда войдет в историю вычислительной техники так же, как имя С. А. Лебедева и других замечательных ученых, сумевших в годы становления электронной вычислительной техники вывести Советский Союз в число лидеров компьютеростроения.

Башир Искандарович Рамеев родился 1 мая 1918 года. В его паспорте указана другая дата — 15 мая. Отец, регистрируя через много лет рождение сына (когда началась паспортизация), ошибся на пятнадцать дней.

Жизнь и деятельность этого человека, как в зеркале, отражает многие стороны эпохи, начавшейся в октябре 1917 года.

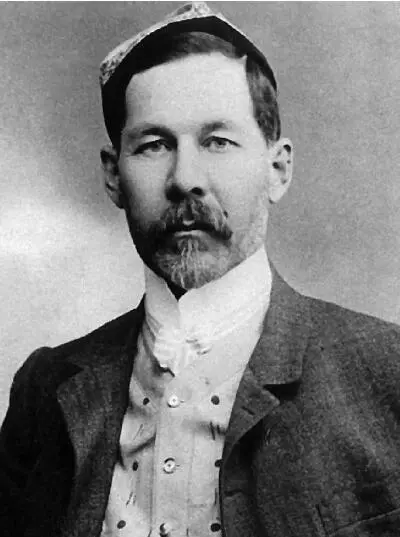

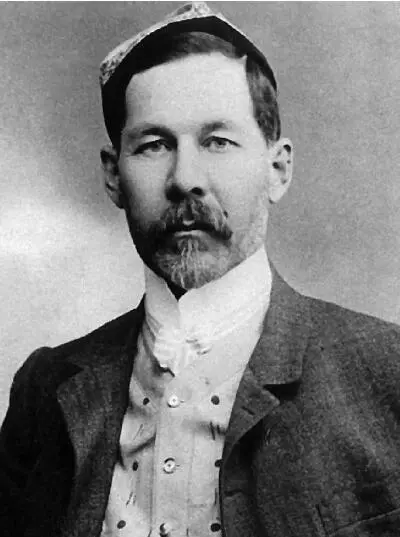

Его дед — Закир Садыкович Рамеев (1859–1921) был поэтом, классиком татарской литературы. Свои стихи подписывал псевдонимом Дардмэнд, что в переводе с персидского означает опечаленный, сострадающий. Этот добрый и просвещенный человек состоял членом или председателем многих благотворительных обществ, издавал газету и журнал, много сделал для становления татарской культуры. При жизни писателя была опубликована лишь одна книга его стихов, переведенных на русский язык. Она была издана тиражом в две тысячи экземпляров. Поэт остался практически неизвестным широкой читательской аудитории.

Закир Садыкович Рамеев

Между тем его стихотворения, даже в переводе, прекрасны и звучат очень современно: конец XX века стал таким же бурным, как его начало. Внук писателя — Башир Искандарович Рамеев, о котором я начинаю рассказ, передал мне некоторые, и я не могу удержаться, чтобы не привести здесь одно из них.

Мы

Прошли года, прошли века и времена.

Ушли цари, ушли пророки, племена.

Прошли века — за караваном караван,

Пришло и вновь ушло из мира столько стран!

О, прах и тлен дворцовых стен и крепостей!

А под землей покрыта мглой гора костей!

Пески взметет бураном бед, исчезнет след, —

Так мы умрем, так мы уйдем на склоне лет.

Скиталец тот, кто в мир пришел на краткий час.

Взревело время, чтобы он пустился в пляс.

Оно зажгло гнилых надежд ненужный сор,

И привела его дорога… на костер…

К великому сожалению, основная часть поэтического наследия поэта после его смерти была утеряна. Шел голодный и холодный 1921 год. Многим было не до поэзии…

Но все это открывается лишь сейчас, в годы, когда восстанавливается справедливость и отдается приоритет общечеловеческим принципам, а не классовым интересам.

Дело в том, что Закир Рамеев был богатым золотопромышленником, членом Государственной Думы, убежденным либералом. То, что он основную часть своих доходов тратил на благотворительность и содержание сирот, на обучение за границей талантливых молодых людей с целью подготовки татарской интеллигенции, стало после революции не заслугой, а большой виной. Расплачиваться за нее пришлось сыну Искандару и внуку — Баширу.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу