Соболев договорился с Л. И. Гутенмахером, в лаборатории которого в ИТМ и ВТ АН СССР к этому времени была создана двоичная ЭВМ на магнитных элементах [70] ЛЭМ-1, см. очерк о С. А. Лебедеве в этой книге. — Прим. сост.

, о стажировке Брусенцова в его лаборатории.

Авторитет Соболева «открыл двери» закрытой для всех лаборатории. «Мне показали машину и дали почитать отчеты, которые в электротехническом отношении, на мой взгляд, оказались весьма слабыми, — вспоминает Н. П. Брусенцов. — Например, одна из главных проблем — подавление „возврата информации“ в феррит-диодных регистрах, как нетрудно было подсчитать, вообще была надуманной; практически не использовались пороговые возможности элементов. Но главное, что мне бросилось в глаза, — каждый второй ферритовый сердечник не работал, а использовался для „компенсации помех“, которая в том исполнении принципиально не могла быть достигнута ни при каком подборе характеристик сердечников, чем только и занимались, выбрасывая в брак до 90 % тороидов. Разобравшись в этих заблуждениях, я легко нашел схему, в которой работают все сердечники, но не одновременно, что и требовалось для реализации троичного кода. О достоинствах этого кода я, конечно, знал из книг, в которых ему уделяли тогда значительное внимание. Впоследствии я узнал, что небезызвестный американский ученый Грош („закон Гроша“ [71] «Закон Гроша» — утверждение, высказанное американским ученым Хербом Грошем в 1965 году, обычно формулируется, как «Производительность компьютера увеличивается как квадрат его стоимости». В отличие от закона Мура, закон Гроша сразу был подвергнут сомнению, потому что не учитывал развитие и удешевление элементной базы и ввел в логический тупик: согласно ему, несколько огромных машин в конце концов будут обслуживать вычислительные запросы всего мира. — Прим. сост.

) интересовался троичной системой представления чисел, но до создания троичной ЭВМ в Америке дело не дошло».

Именно тогда у него возникла мысль использовать троичную систему счисления. Она позволяла создать очень простые и надежные элементы, уменьшала их число в машине в семь раз по сравнению с элементами, используемыми Л. И. Гутенмахером. Существенно сокращались требования к мощности источника питания, к отбраковке сердечников и диодов, и, главное, появлялась возможность использовать натуральное кодирование чисел вместо применения прямого, обратного и дополнительного кода чисел (см. приложение в конце этого очерка).

После стажировки он разработал и собрал схему троичного сумматора, который сразу же и надежно заработал. С. Л. Соболев, узнав о его намерении создать ЭВМ с использованием троичной системы счисления, горячо поддержал замысел и позаботился о том, чтобы помочь молодыми специалистами. Изобрести сумматоры, счетчики и прочие типовые узлы не составило особого труда для Брусенцова: «Летом 1957 г. на пляже в Новом Афоне все детали были прорисованы в тетрадке, которую я захватил с собой, — вспоминает он. — Следующим летом мы с Карцевым плавали до Астрахани на теплоходе, но рисовать мне было уже нечего».

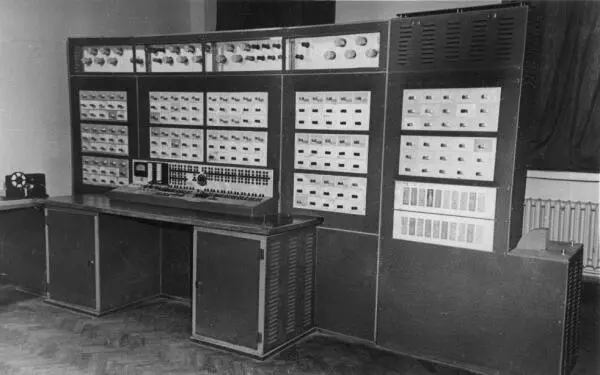

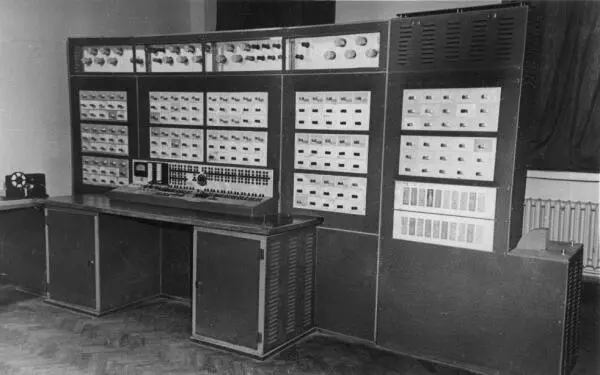

ЭВМ «Сетунь», опытный образец

В 1958 году сотрудники лаборатории (к этому времени их набралось почти 20 человек) своими руками изготовили первый образец машины.

Какова же была их радость, когда всего на десятый день комплексной наладки ЭВМ заработала! Такого в практике наладчиков разрабатываемых в те годы машин еще не было! Машину назвали «Сетунь» — по имени речки неподалеку от Московского университета.

Из интервью Н. П. Брусенцова журналу «Upgrade»: «Осенью 1959 года нас пригласили на Коллегию Государственного Комитета Радиоэлектроники — ГКРЭ. И там мы узнали, что наша машина не нужна. И Госплан, и ВСНХ заняли отрицательную позицию. На Коллегии нас записали в черный список закрываемых разработок. Мы никогда никаких дополнительных денег на создание машины ни копейки не получали. Мы работали только за зарплату здесь, в МГУ. Использовали оборудование, списываемое заводами при снятии изделий с производства. Тем не менее, ради экономии средств нас решили закрыть.

UP: Но какое-то объяснение этому должно быть?

Н. Б.: Соболев спросил: „А вы хотя бы видели эту машину, ведь она уже существует?“ Директор СКБ-245 В. В. Александров ответил: „Нам не надо ни видеть, ни знать — должна быть авторитетная бумага с печатями и подписями“. После Коллегии Сергей Львович пошел в ЦК КПСС. Уже вечером к нам приехал сотрудник отдела ЦК Ф. К. Кочетов и привез с собой М. К. Сулима — начальника восьмого управления ГКРЭ. „Сетунь“ нормально работала и производила необыкновенно хорошее впечатление. Обычно ведь как было: на выставке стоят машины, а сзади люди в белых халатах что-то там налаживают. У нас все работало как часы. Ну, понятно, после этого закрывать нас не стали, ведь машина уже сделана. Было принято решение провести ее межведомственные испытания. Испытания были проведены в апреле 1960 г. На них „Сетунь“ показала 95 % полезного времени. А в то время, если машина показывала 60 %, это считалось очень хорошим результатом».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу