Конец 1990-х и начало 2000-х отличались от 1970-х не только падением интереса к развитию конкуренции, но и новыми настроениями федеральных судов по поводу твердости в исполнении антимонопольных законов. Раз предполагалось, что конкуренция, хотя бы номинально, существует, у судей редко возникало желание вмешиваться в «свободный рынок». Самым поучительным примером стал судебный процесс «Verizon Communications vs. Trinko». Verizon открыто и с весомыми доказательствами обвинялась в том, что препятствует бизнесу конкурентов; дело дошло аж до Верховного суда. Судья Антонин Скалиа от имени большинства посчитал, что нарушения Акта о телекоммуникациях не влекут за собой антимонопольных проблем. Такой вывод был прямо противоположен принятому в судах в 1970-х гг., когда AT&T изводила MCI. Это решение снова подтвердило, что самым важным результатом закона 1996 г. стало то, что Bell вышла из-под огня антимонопольного надзора {366}.

Пока Уитакер и другие компании Bell вели наземную войну, срывая бизнес конкурентов и устраивая диверсии, их лоббисты и адвокаты развернули наступление с воздуха против собственно Акта о телекоммуникациях. Они пытались оспорить в федеральных судах почти каждый аспект положений Акта о том, чтобы делиться своими линиями с соперниками. Где-то они выиграли, где-то нет, но это не главное. Основное состояло в том, чтобы втянуть потенциальных конкурентов в многолетние сложные и дорогостоящие федеральные судебные процессы, чтобы их бизнес-модель годами находилась в подвешенном состоянии. В каком-то смысле эти тяжбы оказались самоцелью.

Однако участие в судебных разбирательствах не отвлекало компании Bell от привычной гонки за властью. В 2000 г. Verizon назначила главным юристом Уильяма Барра, бывшего генерального прокурора США, который некогда работал в ЦРУ. Его стиль работы являлся весьма специфическим. Как-то раз один из членов Федеральной комиссии по связи проголосовал не в пользу Bell, и тогда разозленный Барр хладнокровно произнес: «Я бы ему голову оторвал».

В 2000 г. президентом стал Джордж Буш, и буквально за несколько лет большинство желаний Bell сбылись. В отличие от администраций Никсона и Рейгана, которые серьезно относились к конкуренции в сфере коммуникаций, кабинет Буша был склонен считать, что конкуренция необязательно требует наличия живых конкурентов. За два года комиссия перелопатила правила о предоставлении линий конкурентам [93], и рынок, который с 1996 г. был конкурентным хотя бы номинально, теперь на всех парах двигался в сторону монополии {367}. Естественно, что после отмены этих положений большинство фирм, которые еще не успели обанкротиться, оказались фактически приговорены.

В следующие несколько лет один за другим предполагаемые конкуренты Bell зачахли и поумирали. И все это время представители Bell продолжали что-то там говорить о сложностях выживания в конкурентной среде. По сути, единственными, кто смог выжить как соперники на рынке телефонной связи, оказались кабельные компании. У них имелись собственные провода, проложенные до каждого дома, а Акт 1996 г. дал им право стать межотраслевыми конкурентами — единственными, до которых не могли дотянуться компании Bell. Тем не менее в течение 10 лет после Акта о телекоммуникациях 1996 г. история повторилась, и Bell, пусть и разделенная, в который раз стала полновластным правителем телефонной отрасли. Идея о взращивании «жесткой» конкуренции на собственной инфраструктуре Bell камнем пошла ко дну — равно как и сами неоперившиеся птенчики-конкуренты, проглотившие наживку.

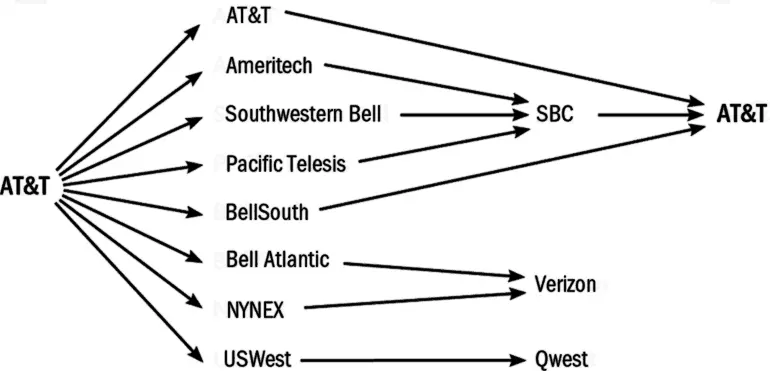

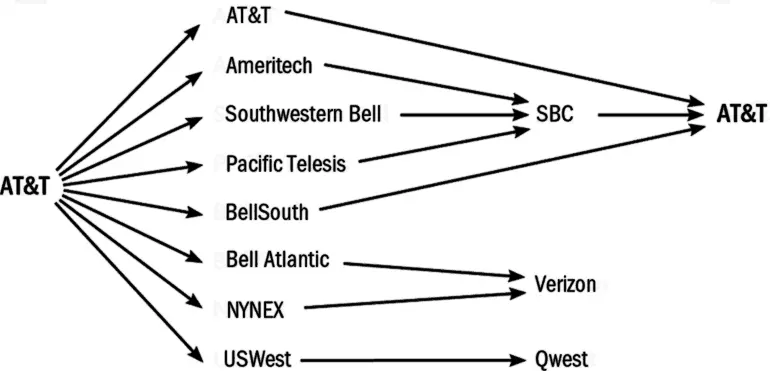

Однако избавиться от соперников — только половина дела. И в тот период компании Bell, не слишком таясь, стремились к цели повыше, чем совместная власть над рынком. Они собирались восстановить саму великую систему Bell. И вожаком вновь выступил Уитакер. В 1990 г. под его контролем находилась только Southwestern Bell, самый маленький из восьми кусков, на которые распалась монополия. В 1997 г. он купил региональные отделения, которые обслуживали Калифорнию, Неваду и штаты на Среднем Западе, — Pacific Telesis Group. Наконец, в 2006 г. он присоединил к своим владениям Bell South. Таким образом, после десятилетия консолидации его новая система Bell покрывала бо́льшую часть страны.

Империя, долгое время разделенная, должна объединиться

Но все же крупнейшая символическая победа Уитакера была одержана раньше: в 2005 г. он купил AT&T, обойдя Verizon, единственного соперника за звание главной из «дочек Bell». В конце концов, первейшей целью раздробления в 1984 г. являлось отрезать оператора дальней связи AT&T от местных отделений. Теперь же SBC приобрела бывший флагманский корабль империи (эта сделка быстро получила одобрение на всех уровнях администрации Буша), и смысл раздробления улетучился. «Раздельный бизнес местных телефонных компаний и операторов дальней связи уже не соответствует потребностям клиентов», — писала AT&T в Федеральную комиссию по связи в 2005 г. {368}Примерно в это время Verizon выкупила MCI, и, подобно поздней Римской империи, система Bell существовала отныне в виде восточной и западной части: Verizon и AT&T (чье «золотое» имя и логотип присвоила компания Уитакера). Но это оказалось единственным разделением, а с вертикальной дезинтеграцией было покончено, и вместе с ней канула в Лету вторая крупная эпоха открытости и конкуренции в сфере телефонной связи. Она длилась с 1984 по 2005 г. — еще меньше, чем первая (1894–1920 гг.).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу