Интересная проблема связана с именами путей, включающих "..". Если процесс делает текущим каталог из удаленной файловой системы, последующее использование в имени символов ".." скорее вернет процесс в локальную файловую систему, чем позволит обращаться к файлам, расположенным выше текущего каталога. Возвращаясь вновь к Рисунку 13.10, отметим, что когда процесс, принадлежащий машине A, выбрав предварительно в качестве текущего каталог "/usr/src/cmd", расположенный в удаленной файловой системе, исполнит команду

cd ../../..

текущим каталогом станет корневой каталог, принадлежащий машине A, а не машине B. Алгоритм namei, работающий в ядре удаленной системы, получив последовательность символов "..", проверяет, является ли вызывающий процесс агентом процесса-клиента, и в случае положительного ответа устанавливает, трактует ли клиент текущий рабочий каталог в качестве корня удаленной файловой системы.

Связь с удаленной машиной принимает одну из двух форм: вызов удаленной процедуры или вызов удаленной системной функции. В первой форме каждая процедура ядра, имеющая дело с индексами, проверяет, указывает ли индекс на удаленный файл, и если это так, посылает на удаленную машину запрос на выполнение указанной операции. Данная схема естественным образом вписывается в абстрактную структуру поддержки файловых систем различных типов, описанную в заключительной части главы 5. Таким образом, обращение к удаленному файлу может инициировать пересылку по сети нескольких сообщений, количество которых определяется количеством подразумеваемых операций над файлом, с соответствующим увеличением времени ответа на запрос с учетом принятого в сети времени ожидания. Каждый набор удаленных операций включает в себя, по крайней мере, действия по блокированию индекса, подсчету ссылок и т. п. В целях усовершенствования модели предлагались различные оптимизационные решения, связанные с объединением нескольких операций в один запрос (сообщение) и с буферизацией наиболее важных данных (см. [Sandberg 85]).

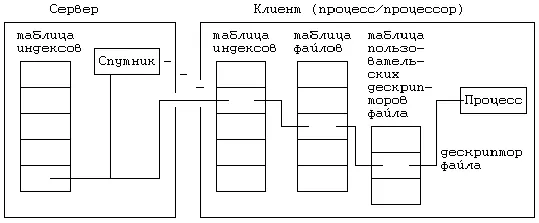

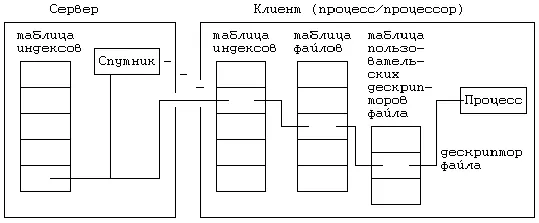

Рисунок 13.11. Открытие удаленного файла

Рассмотрим процесс, который открывает удаленный файл "/usr/src/cmd/login.c", где "src" — точка монтирования. Выполняя синтаксический разбор имени файла (по схеме namei-iget), ядро обнаруживает, что файл удаленный, и посылает на машину, где он находится, запрос на получение заблокированного индекса. Получив желаемый ответ, локальное ядро создает в памяти копию индекса, корреспондирующую с удаленным файлом. Затем ядро производит проверку наличия необходимых прав доступа к файлу (на чтение, например), послав на удаленную машину еще одно сообщение. Выполнение алгоритма open продолжается в полном соответствии с планом, приведенным в главе 5, с посылкой сообщений на удаленную машину по мере необходимости, до полного окончания алгоритма и освобождения индекса. Взаимосвязь между структурами данных ядра по завершении алгоритма open показана на Рисунке 13.11.

Если клиент вызывает системную функцию read, ядро клиента блокирует локальный индекс, посылает запрос на блокирование удаленного индекса, запрос на чтение данных, копирует данные в локальную память, посылает запрос на освобождение удаленного индекса и освобождает локальный индекс. Такая схема соответствует семантике существующего однопроцессорного ядра, но частота использования сети (несколько обращений на каждую системную функцию) снижает производительность всей системы. Однако, чтобы уменьшить поток сообщений в сети, в один запрос можно объединять несколько операций. В примере с функцией read клиент может послать серверу один общий запрос на "чтение", а уж сервер при его выполнении сам принимает решение на захват и освобождение индекса. Сокращения сетевого трафика можно добиться и путем использования удаленных буферов (о чем мы уже говорили выше), но при этом нужно позаботиться о том, чтобы системные функции работы с файлами, использующие эти буферы, выполнялись надлежащим образом.

При второй форме связи с удаленной машиной (вызов удаленной системной функции) локальное ядро обнаруживает, что системная функция имеет отношение к удаленному файлу, и посылает указанные в ее вызове параметры на удаленную систему, которая исполняет функцию и возвращает результаты клиенту. Машина клиента получает результаты выполнения функции и выходит из состояния вызова. Большинство системных функций может быть выполнено с использованием только одного сетевого запроса с получением ответа через достаточно приемлемое время, но в такую модель вписываются не все функции. Так, например, по получении некоторых сигналов ядро создает для процесса файл с именем "core" (глава 7). Создание этого файла не связано с конкретной системной функцией, а завершает выполнение нескольких операций, таких как создание файла, проверка прав доступа и выполнение ряда операций записи.

Читать дальше