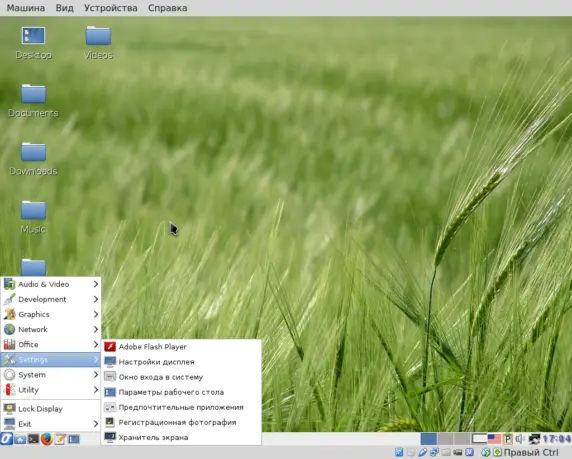

Рисунок 11-22. Fluxbox-редакция: Параметры рабочего стола в главном меню

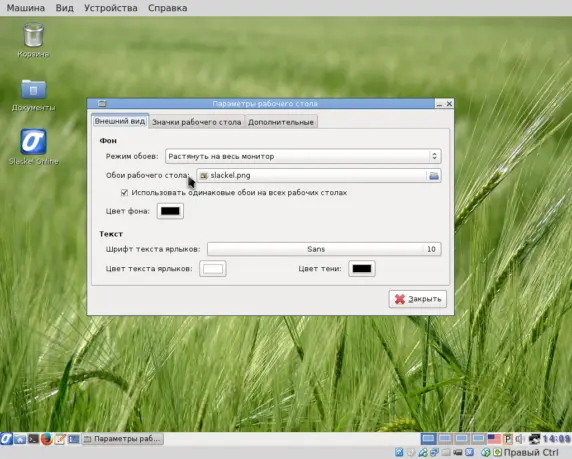

Через этот пункт вызывается панель, содержащая на видном месте выпадающее меню для выбора файла, используемого в качестве фона:

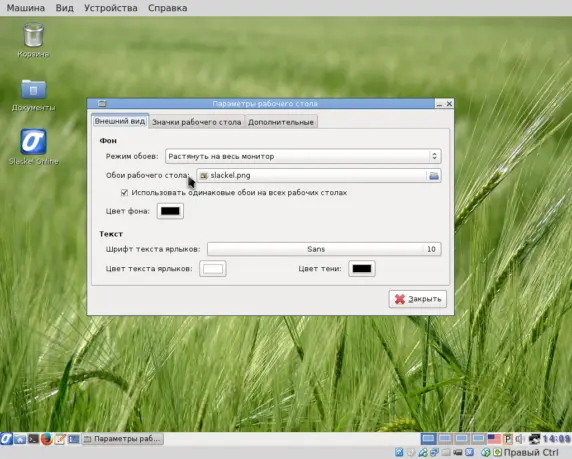

Рисунок 11-23. Fluxbox-редакция: внешний вид рабочего стола

Находятся эти файлы в каталоге /usr/share/wallpapers. Правда, «находятся» – это сказано громко: никакой альтернативы «греческому полю» не предлагается, и отключить вывод обоев нельзя – можно только удалить соответствующий файл:

$ sudo rm /usr/share/wallpapers/slackel.png

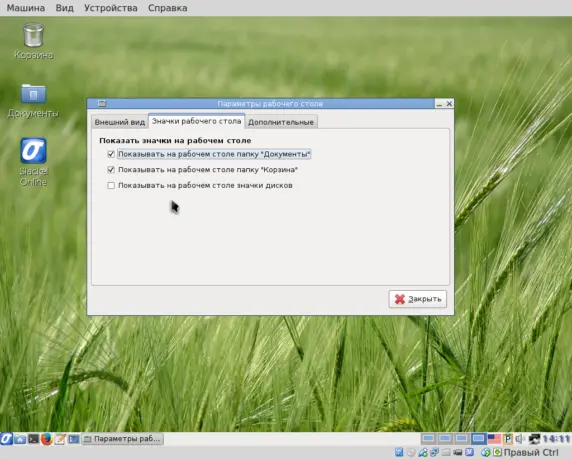

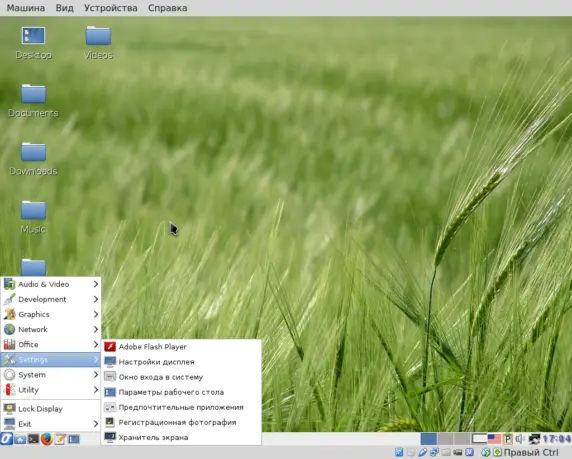

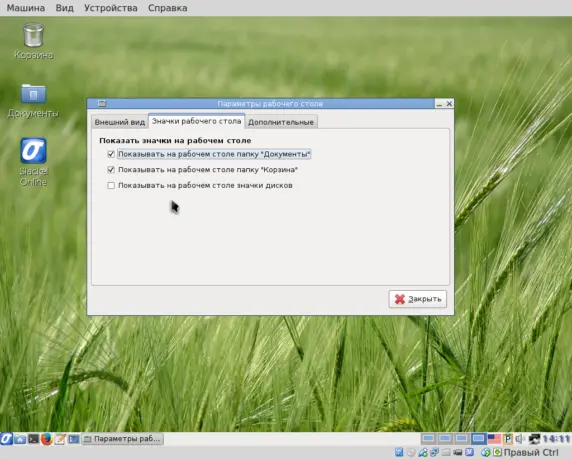

После этого фон приобретает радикально чёрный окрас, но вот это как раз настраиваемо в той же вкладке панели Параметров. Во второй же её вкладке, Значки рабочего стола, можно указать, пиктограммы каких каталогов должны отображаться на рабочем столе:

Рисунок 11-24. Fluxbox-редакция: Значки рабочего стола

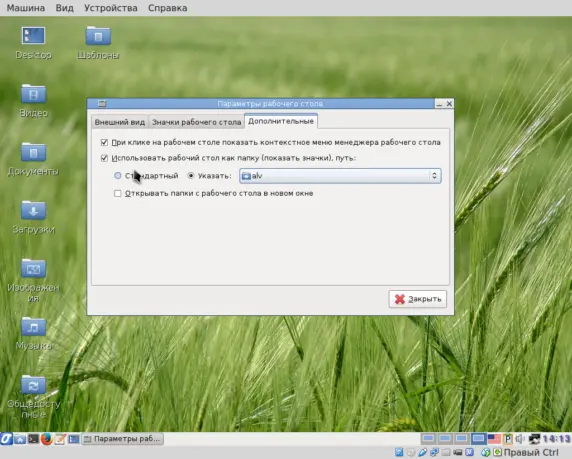

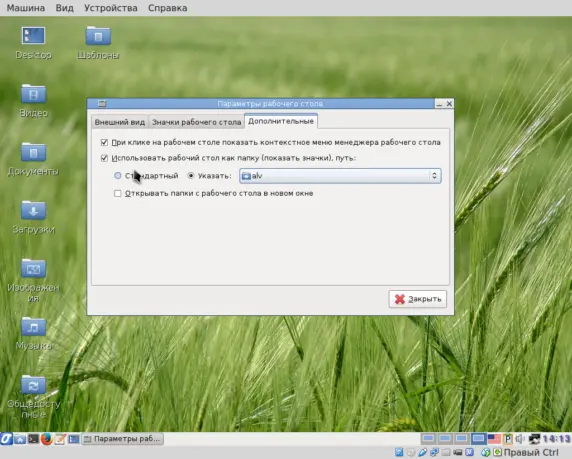

А во вкладке Дополнительныевключается, при желании, вывод на рабочий стол пиктограмм, соответствующих подкаталогам произвольного каталога, например, домашнего:

Рисунок 11-25. Fluxbox-редакция: рабочий стол как домашний каталог

Сразу после установки пиктограммы рабочего стола будут, естественно, подписаны русскими буквами. Англоязычные имена они приобретут после выполнения вот такой команды:

$ LANG=C xdg-user-dirs-update --force

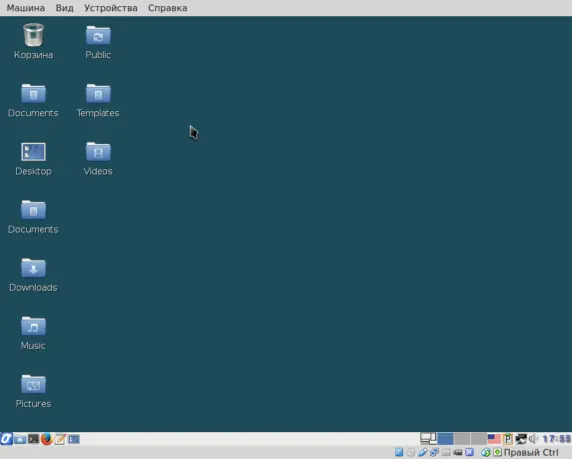

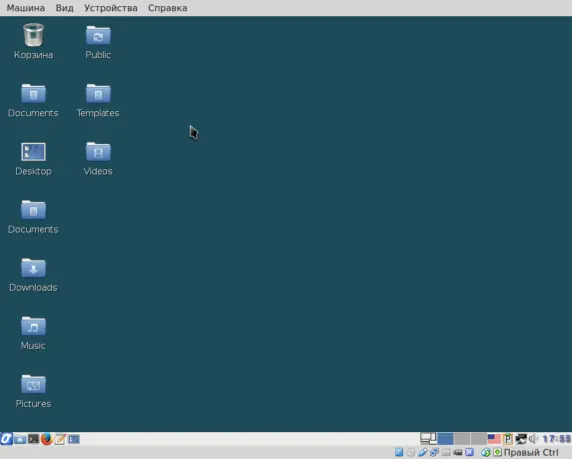

Внимание – опция принудительного переименования каталогов здесь обязательна. После чего следует удалить прежние каталоги с кириллическими именами – и рабочий стол Fluxbox'а будет выглядеть в соответствие с выбранным цветом фона (см. рис. 11-23):

Рисунок 11-26. Fluxbox-редакция: рабочий стол после настроек

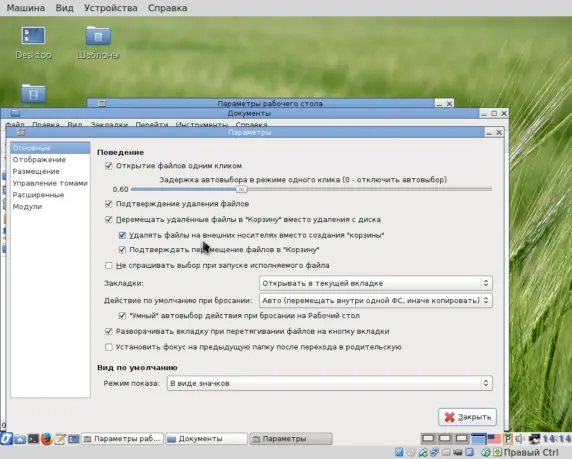

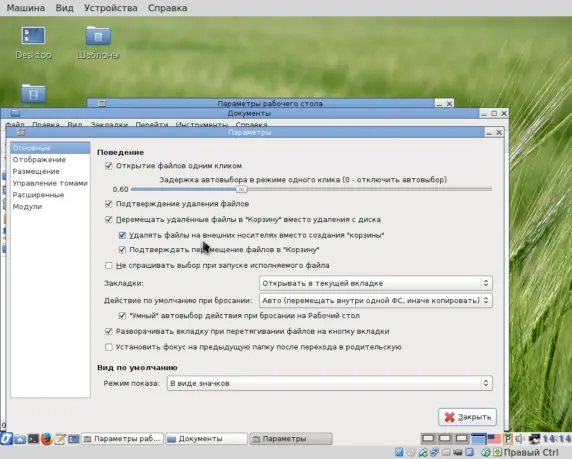

Это удобно, особенно если велеть файловому менеджеру (в этом амплуа здесь выступает PCManFM) открывать каталоги одним кликом:

Рисунок 11-27. Fluxbox-редакция: настройка файлового менеджера

Ведь теперь рабочий стол является таким же каталогом, как и все остальные, и управляется тем же файловым менеджером. Так что одиночный клик на любой пиктограмме открывает в нём соответствующий каталог.

Больше никаких особых настроек среды через графические «морды» не обнаруживается. Это не значит, что их нет: Fluxbox можно очень тонко настроить прямым редактированием конфигурационных файлов. И вообще, в целом Fluxbox мне понравился больше своего Open-собрата – не смотря на крамольную кнопку главного меню.

Slackel и Salix: KDE-редакции

Если MATE-редакция Salix'а – самая молодая в этом дистрибутиве, то его ипостась с KDE, напротив, принадлежит к числу старейших: как было сказано в главе первой, она появилась уже во втором релизе – том, что имел номер 13.1 и появился на свет в октябре 2010 года. Что же до Slackel'а, то его первая KDE-редакция (она же – первая версия этого дистрибутива вообще) появилась в июне года 2011, и развивалась явно под влиянием Salix'а. Хотя ныне скорее имеет место обратная картина. Так, KDE-редакция релиза текущего, 14.1, с апреля месяца пребывает в статусе 1-й беты. Аналогичная же версия Salix'а, slackel-kde-4.10.5, то она датируется аж мартом нынешнего года. Основной майнтайнер KDE-редакций в обоих дистрибутивах один и тот же – Дмитрис Дзевос, и, видимо, он больше внимания уделяет собственному дистрибутиву, а «общему делу» достаётся по остаточному принципу.

Как уже сказано, установка всех редакций обоих дистрибутивов протекает совершенно одинаково, с той лишь разницей, что в Slackel'е запрашивается пароль root'а и предлагается выбор загрузчика – LILO или GRUB. В установленном по варианту FULLвиде различий между KDE-редакциями тоже не много. В дистрибутив-специфических аспектах и Salix, и Slackel с KDE отлича.тся от Salix'а с Xfce не больше, чем самурай с тати отличается от самурая с катаной. В обоих случаях присутствует комплекс специфичных для Salix системных утилит, объединённых в пакеты salixtoolsи salixtools-gtk, с текстовым и графическим интерфейсами, соответственно. Разумеется, и в той, и в другой системе не обошлось без сладкой парочки консольных утилит slapt-getи slapt-src, дополняемых не менее сладкими Gslapt и Sourcery с интерфейсом графическим. И хотя и та, и другая из графических «мордочек» основана на библиотеках Gtk, но в KDE-среду вписываются без внутреннего отторжения.

Читать дальше

![Алексей Селютин - Погружение [СИ]](/books/406127/aleksej-selyutin-pogruzhenie-si-thumb.webp)