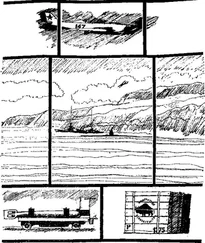

Рассмотрим функциональную схему предложенной удаленной атаки на службу DNS (рис. 4.6):

Рис. 4.6. Внедрение в Internet ложного сервера путем создания направленного шторма ложных DNS-ответов на атакуемый хост

1. Постоянная передача кракером ложных DNS-ответов на различные UDP-порты атакуемого хоста и, возможно, с различными ID от имени (с IP-адреса) настоящего DNS-сервера с указанием имени интересующего хоста и его ложного IP-адреса, которым будет являться IP-адрес ложного сервера – хоста атакующего.

2. В случае получения пакета от хоста – изменение в IP-заголовке пакета его IP-адреса на IP-адрес атакующего и передача пакета на сервер (то есть ложный сервер ведет работу с сервером от своего имени – со своего IP-адреса).

3. В случае получения пакета от сервера – изменение в IP-заголовке пакета его IP-адреса на IP-адрес ложного сервера и передача пакета на хост (для хоста ложный сервер и есть настоящий сервер).

Таким образом, реализация данной удаленной атаки, использующей пробелы в безопасности службы DNS, позволяет из любой точки сети Internet нарушить маршрутизацию между двумя заданными объектами (хостами). Такая атака осуществляется межсегментно по отношению к цели атаки и угрожает безопасности любого хоста Internet, использующего обычную службу DNS.

Перехват DNS-запроса или создание направленного шторма ложных DNS-ответов на DNS-сервер

Рассмотрим внедрение в сеть Internet ложного сервера путем перехвата DNS-запроса или создания направленного шторма ложных DNS-ответов на атакуемый DNS-сервер.

Из рассмотренной ранее схемы удаленного DNS-поиска следует, что если DNS-сервер не обнаружил указанное в запросе имя в своей базе имен, то такой запрос отсылается им на один из ответственных за домены верхних уровней DNS-серверов, адреса которых содержатся в файле настроек сервера root.cache.

Итак, если DNS-сервер не имеет сведений о запрашиваемом хосте, то он сам, пересылая запрос далее, является инициатором удаленного DNS-поиска. Поэтому ничто не мешает кракеру, действуя описанными в предыдущих пунктах методами, перенести свой удар непосредственно на DNS-сервер. В таком случае ложные DNS-ответы будут направляться атакующим от имени корневого DNS-сервера на атакуемый DNS-сервер.

При этом важно учитывать следующую особенность работы DNS-сервера. Для ускорения работы каждый DNS-сервер кэширует в области памяти свою DNS-таблицу соответствия имен и IP-адресов хостов. В том числе в кэш заносится динамически изменяемая информация об именах и IP-адресах хостов, найденных в процессе функционирования DNS-сервера, то есть, если DNS-сервер, приняв запрос, не находит у себя в кэш-таблице соответствующей записи, он пересылает запрос на следующий сервер и, получив ответ, заносит найденные сведения в кэш-таблицу. Таким образом, при получении следующего запроса DNS-серверу уже не требуется вести удаленный поиск, так как необходимые сведения находятся у него в кэш-таблице.

Анализ подробно описанной здесь схемы удаленного DNS-поиска показывает, что если на запрос от DNS-сервера атакующий направит ложный DNS-ответ или (в случае шторма ложных ответов) будет вести их постоянную передачу, то в кэш-таблице сервера появится соответствующая запись с ложными сведениями, и в дальнейшем все хосты, обратившиеся к данному DNS-серверу, будут дезинформированы, а при адресации к хосту, маршрут к которому кракер решил изменить, связь с ним будет осуществляться через хост атакующего по схеме «ложный объект РВС». И, что хуже всего, с течением времени эта ложная информация, попавшая в кэш DNS-сервера, начнет распространяться на соседние DNS-серверы высших уровней, а следовательно, все больше хостов в Internet будут дезинформированы и атакованы.

Очевидно, что в том случае, когда взломщик не может перехватить DNS-запрос от DNS-сервера, для реализации атаки ему необходим шторм ложных DNS-ответов, направленный на DNS-сервер. При этом возникает следующая проблема, отличная от проблемы подбора портов в случае атаки на хост. Как уже отмечалось, DNS-сервер, посылая запрос на другой DNS-сервер, идентифицирует этот запрос двухбайтовым значением (ID). Это значение увеличивается на единицу с каждым передаваемым запросом. Атакующему узнать текущее значение идентификатора DNS-запроса не представляется возможным. Поэтому предложить что-либо, кроме перебора 216 вероятных значений ID, сложно. Зато исчезает проблема перебора портов, так как все DNS-запросы передаются DNS-сервером на порт 53.

Рис. 4.7. Внедрение в Internet ложного сервера путем перехвата DNS-запроса от DNS-сервера

Еще одно условие осуществления атаки на DNS-сервер с использованием направленного шторма ложных DNS-ответов состоит в том, что она будет иметь успех только в случае, если DNS-сервер пошлет запрос на поиск имени, которое содержится в ложном DNS-ответе. DNS-сервер посылает этот столь необходимый и желанный для атакующего запрос лишь тогда, когда на него приходит DNS-запрос от какого-либо хоста на поиск данного имени и этого имени не оказывается в кэш-таблице DNS-сервера. Такой запрос может появиться когда угодно, и кракеру придется ждать результатов атаки неопределенное время. Однако ничто не мешает атакующему, никого не дожидаясь, самому послать на атакуемый DNS-сервер подобный DNS-запрос и спровоцировать DNS-сервер на поиск указанного в запросе имени. Тогда эта атака с большой вероятностью будет иметь успех практически сразу же после начала ее осуществления.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу