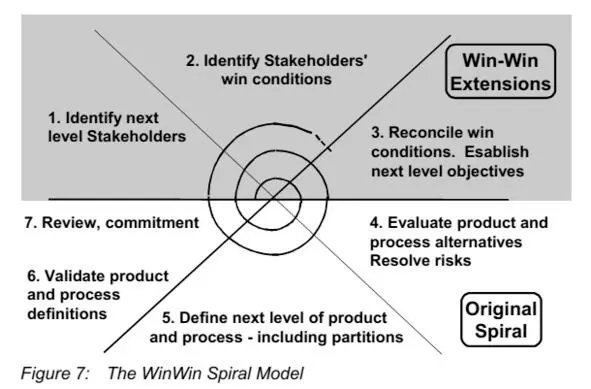

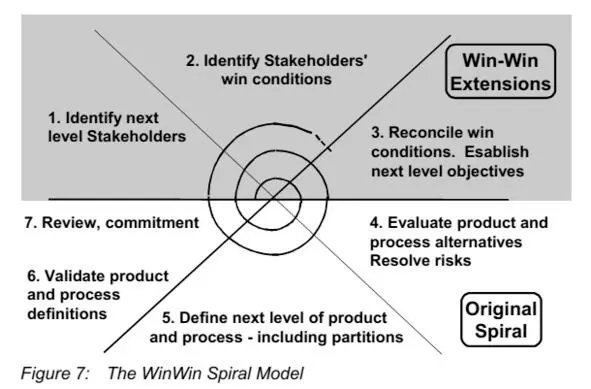

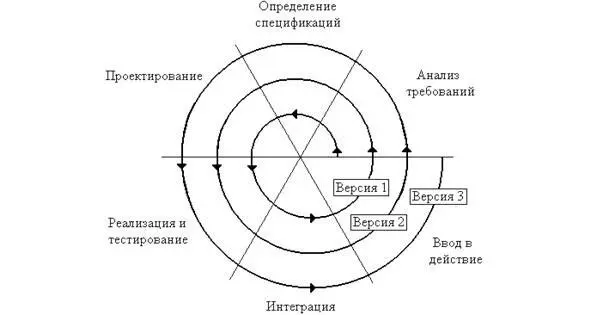

На рисунке показан вариант спирального вида жизненного цикла 1989 года, когда уже невозможно было игнорировать тот факт, что в системный подход пришло понятие проектных ролей/stakeholders – просто к практикам работы с продуктом (целевой системой) и практиками жизненного цикла (часто называемым в их путанице с работами-модулями «процессами») добавились практики работы с проектными ролями.

Работы представлялись как идущие по спирали задействования практик: на каждом витке спирали предполагалось, что в работах задействуются последовательно все практики (продукт как бы разрабатывается до конца на каком-то уровне детальности), после чего цикл повторяется много раз, пока продукт не будет окончательно готов. Так была отражена идея «итераций», подразумевающая многократное выполнение работ для каких-то практик по ходу жизненного цикла. На каждой итерации разработчики что-то добавляли к функциональности системы, проводили новые испытания, что-то понимали в проекте новое, исправляли ошибки – каждый раз проводя очередную как бы полную разработку и изготовление системы, но не с самого нуля, а начиная с итогов предыдущей итерации. Начинать предполагалось с создания прототипа (а потом выяснилось, что в более чем половине проектов и прототипа хватает для начала эксплуатации, разработка более совершенной «производственной версии» не нужна).

В момент предложения спиральной модели она была очень несовершенным вариантом вида жизненного цикла. По факту начальная «спираль» подразумевала много-много идущих подряд «водопадов» с последовательностью прототипов, список выбранных практик был отнюдь не полный для жизненного цикла от замысла до уничтожения уже использованного воплощения системы, а ограничивался испытаниями (эксплуатация и вывод из эксплуатации опускался).

Эти все недостатки не помешали спиральной модели считаться основой неутопических вариантов жизненного цикла, а главное ограничение, которое было потом снято – это строгая последовательность задействования практик в спирали и разработка каждого нового прототипа с нуля. Но остались идеи «постепенного улучшения системы через ряд версий, начиная с прототипа» и «многократного задействования практик в ходе жизненного цикла».

«Горбатая диаграмма» 1996 года как раз представляет собой гибридный вариант спиральной модели (выделены отдельно практики, введены «итерации» как повторения практик) и водопадной модели (введена линейная ось времени, последовательные стадии жизненного цикла, хотя и признаётся, что на каждой стадии жизненного цикла будут работы всех практик, определяемых их дисциплинами).

Современный вариант спиральной модели жизненного цикла носит название « модель пошагового спирального выделения ресурсов» (Incremental Commitment Spiral Model, разрабатывалась Barry Boehm, Jo Ann Lane, Supannika Koolmanojwong, Richard Turner в 2006—2014 годах как продолжение работ по развитию идей спирального вида жизненного цикла) и используется в военных инженерных проектах США 29 29 https://www.amazon.com/dp/0321808223/

.

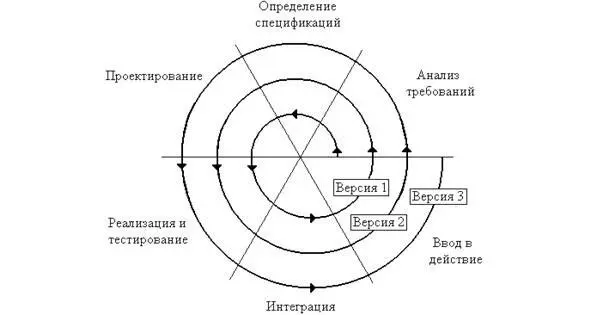

Вот один из типичных современных вариантов «спирали», в которой укрупнённые практики обобщённого жизненного цикла раскладываются по линии времени. Тут тоже по факту «жизненный цикл проекта», так как не входит замысел, эксплуатация и вывод из эксплуатации (на рисунке не полный жизненный цикл системы! Это не столько современное системное мышление, сколько очередная попытка разобраться со стыком менеджмента и инженерии в одном проекте разработки):

Тем самым произошёл переход от

• «проектного» (версии 1.0 метода описания/veiwpoint жизненного цикла) понимания жизненного цикла как удовлетворяющего только менеджерски-логистический взгляд на работы систем создания с точки зрения «как сделать систему создания для моего проекта из работ-модулей» с производством и потреблением ресурсов проекта в строго запланированное время, акцента на своевременную закупку ресурсов и учёт рабочих продуктов, контроль выдаваемых обещаний и приёмок-сдач (координационные акты DEMO) к

• системному/архитектурному пониманию (версии 2.0 для life cycle viewpoint), где на первый план выходит жизненный цикл как набор своих практик в первую очередь (функциональное инженерное рассмотрение, функциональная декомпозиция), а работ (конструктивное менеджерское рассмотрение, модульный синтез) только во вторую очередь.

Читать дальше