Второй подход – цель понимается как планируемый результат деятельности . В этом случае в формулировке цели указывается конкретный полезный эффект, к которому мы стремимся, и требуемые затраты ресурсов и времени для его достижения. Например, в следующем месяце увеличить выручку предприятия на 5%, в течение года повысить удовлетворенность клиентов до уровня 85%, выполнить все работы проекта без претензий заказчика в установленный срок при соблюдении установленного бюджета. Такие цели будем называть задачами. Задачи формулируются на основе намерений. Другими словами, задачи – это «оцифрованные» намерения.

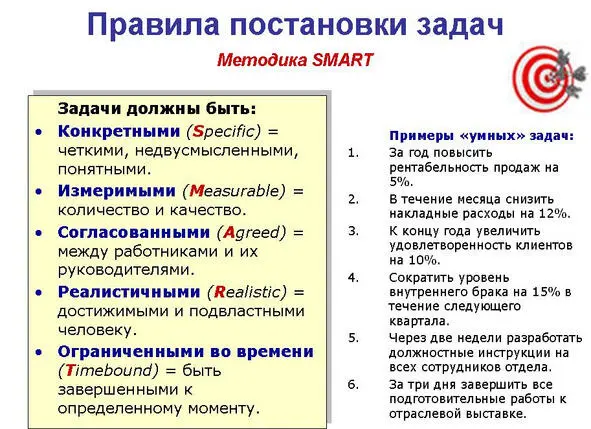

Рис. 3.

Возвращаясь к нашим примерам, намерение купить новую квартиру мы формулируем как задачу , если четко понимаем свои требования к этой квартире (стоимость, площадь, район и т.д.) и сроки реализации нашего намерения. Намерение совершить восхождение на Эверест превращается в задачу , если мы четко формулируем время, планируемую высоту и условия восхождения (группа, бюджет и т.д.).

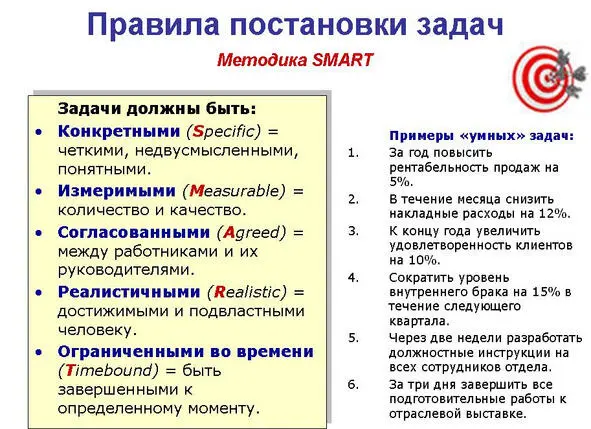

Именно к постановке задач применимы известные правила SMART (рис. 3). Вспомним о них. Вообще, smart переводится на русский язык как умный, смышленый. Другое значение этого слова – быстрый, проворный. Так, выражение «to make a smart job of it»означает «быстро и хорошо выполнить работу».

Так что, эта аббревиатура не случайна. Если придерживаться правил SMART, то, скорее всего, цели будут сформулированы по-умному, и работа для достижения этих целей будет выполнена быстро и хорошо. Итак, что же это за правила?

Правило первое – задачи должны быть конкретными ( S pecific), т.е. четкими, недвусмысленными и понятными. Формулировать задачу надо на простом языке и при этом полезно убедиться, что сотрудник ее понял. Например, вместо «подготовьте управленческую отчетность о вашей деятельности за предыдущий отчетный период и предоставьте мне для проверки в соответствии с установленным регламентом документооборота», лучше сказать: «Чтобы отчет о работе за прошлый месяц лежал у меня на столе сегодня к 18.00». При этом неплохо, если сотрудник повторит эту задачу вслух.

Правило второе – задачи должны быть измеримыми ( M easurable) . Чтобы оценить выполнение задачи, необходимо уметь измерить полученный результат – количественно или, хотя бы, качественно. С количественной оценкой вроде бы все ясно. Например, если поставлена задача «К концу квартала уменьшить просроченную дебиторскую задолженность на 10%», то надо просто вести бухгалтерский и управленческий учет, работать с клиентами и контролировать просроченную дебиторку. А если объективных количественных показателей для измерения результата нет? Значит, надо оценивать субъективно по качественным показателям. Например, если поставлена задача «В течение месяца разработать качественные должностные инструкции на всех сотрудников отдела», то качество этих самых инструкций можно (и нужно) оценивать только субъективно. Примерно так же, как учитель в школе ставит оценки своим ученикам. Если измерить достижение цели невозможно, то такую цель формулировать не следует.

Правило третье – задачи должны быть согласованными ( A greed). Во-первых, здесь речь идет о согласовании задачи между работником и руководителем. Это означает, что работник должен не только понять, что от него требуется, но и психологически принять эту задачу к исполнению. В ходе согласования могут проясняться какие-то детали и тонкости выполнения. Кроме того, руководитель должен убедить и мотивировать работника на качественное исполнение работы и решение задачи. Простые приказы, рассчитанные на слепое повиновение и страх наказания, достаточны только для очень узкого круга людей, обладающих ярко выраженной мотивацией избегания. А таких людей в организациях не более 10—15%. Согласование задач между руководителем и сотрудником означает также, что задачи должны быть не только понятны и приняты, но и находиться в зоне влияния сотрудника. Во-вторых, организационные задачи должны быть согласованы между собой по вертикали и горизонтали . Это означает, что: а) задачи подчиненных должны логически вытекать из задач руководителей и обеспечивать их достижение, б) задачи смежных подразделений и сотрудников должны взаимно дополнять, а не дублировать друг друга. Иначе говоря, в организации должна быть создана система согласованных целей и задач.

Читать дальше