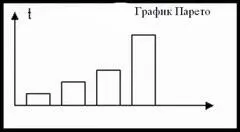

Другой, более сложный инструмент анализа, предлагает В.Парето. Анализ проводится следующим образом: по оси абсцисс располагаются статьи расходов времени в порядке возрастания важности; по оси ординат – суммарные расходы времени на каждую статью за исследуемый период. При этом желаемым состоянием считается такое, при котором получившийся график максимально близок к гиперболе (на самые важные дела тратится больше всего времени). Слабое место этого метода в том, что важные дела не всегда требуют на себя много времени, чего метод не учитывает.

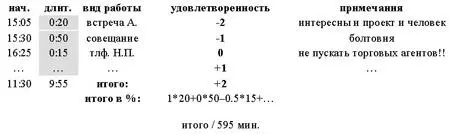

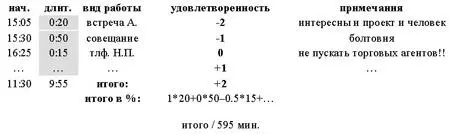

Показатели, использующие качественные оценки работ.На предыдущих этапах мы оценивали каждое дело однозначно: принадлежит / не принадлежит к такому-то интересующему нас классу. Можно оценивать каждое дело более тонко, по некоторой шкале качества, и учитывать это качество при формировании итоговых показателей. Например, можно оценивать собственную эмоциональную удовлетворенность:

Шкале оценки желательно придавать некоторый содержательный смысл. Например, 0 – так-сяк, затрудняюсь ответить; +1 – нормально, +2 – прекрасно, очень доволен, и т. п. При этом как правило бывает достаточно трех-пяти градаций шкалы (предел, за которым человек перестает различать оттенки – 7+-2 градации). Далее каждой градации должно быть сопоставлено числовое значение – например, +2 = 100 %, т. е. время использовано «на все сто». +1 = 50 %, т. е. норма – это жизнь не в полную силу (если такой подход кажется слишком суровым – можно приписать норме 100 %, а очень хорошему времени – 150 %). Отрицательной части шкалы приписываются те же значения с обратным знаком, т. е. это время не просто «не входит» в жизнь, как соответствующее нулевой отметке, но еще и «сокращает» ее (мешая радоваться другим делам, убивая нервные клетки, и т. д.)

Едва ли вам потребуются все перечисленные коэффициенты. Как правило, бывает достаточно выбрать несколько наиболее вам приглянувшихся. Кроме того, можно чередовать применение различных коэффициентов. Например, одну неделю обращать внимание на показатель качества делегирования, другую – планирования, и т. д. Подобным образом Бенджамин Франклин поступал с добродетелями и пороками, из полного списка выбирая на каждую неделю что-нибудь одно для более тщательной проработки.

Так что же теперь, всю жизнь вести хронометраж?!

Применение аналитики: как обеспечить полный контроль, не тратя много сил

Ответ на реплику, прозвучавшую на одном из тайм-менеджерских семинаров, безусловно отрицательный. Постоянное использование всех описанных выше показателей не окупало бы соответствующих вложений времени. Умение применять показатели для повышения личной эффективности – это только первая степень мастерства. Высшая степень – умение обходиться почти или совсем без показателей, не теряя эффективности. В этом разделе мы опишем способы оптимизации аналитики «во времени», с помощью грамотного порядка ее применения. В следующем разделе будет показано, как оптимизировать систему «в пространстве» с помощью концентрации аналитики на наиболее важных участках личной работы.

Переменная сложность системы во времени.Наиболее простой способ «облегчения» системы без существенных потерь качества автор статьи подсмотрел у одного тренера по легкой атлетике. Тренер советовал своим ученикам следующий режим: раз в квартал устраивать «дисциплинарную неделю», с питанием по всей строгости норм, полноценными тренировками, и т. д. В остальное время – минимум ограничений на питание и небольшое количество нагрузок для «поддержания тонуса». Таким образом, «дисциплинарные недели» помогали поддерживать нужную форму, при этом не требуя слишком больших усилий. Так и в хронометраже – применение значительного количества показателей полезно только в определенных ситуациях:

· в течение «предпроектного обследования»;

· во время периодических «дисциплинарных недель»;

· после существенных изменений в характере деятельности.

В первые 1-2 недели «предпроектного обследования» используется минимум коэффициентов, т. к. главная задача – выработка «чувства эффективности» вообще . Дальнейшие 3-4 недели – наращивание количества коэффициентов до максимума, усиление, углубление, дифференциация «чувства эффективности». Далее можно постепенно облегчать систему, отказываясь от отдельных коэффициентов. Критерий для отказа от коэффициентов дает «шкала обучения»:

Читать дальше

![Глеб Архангельский - Время [Большая книга тайм-менеджмента] [litres]](/books/406390/gleb-arhangelskij-vremya-bolshaya-kniga-tajm-thumb.webp)