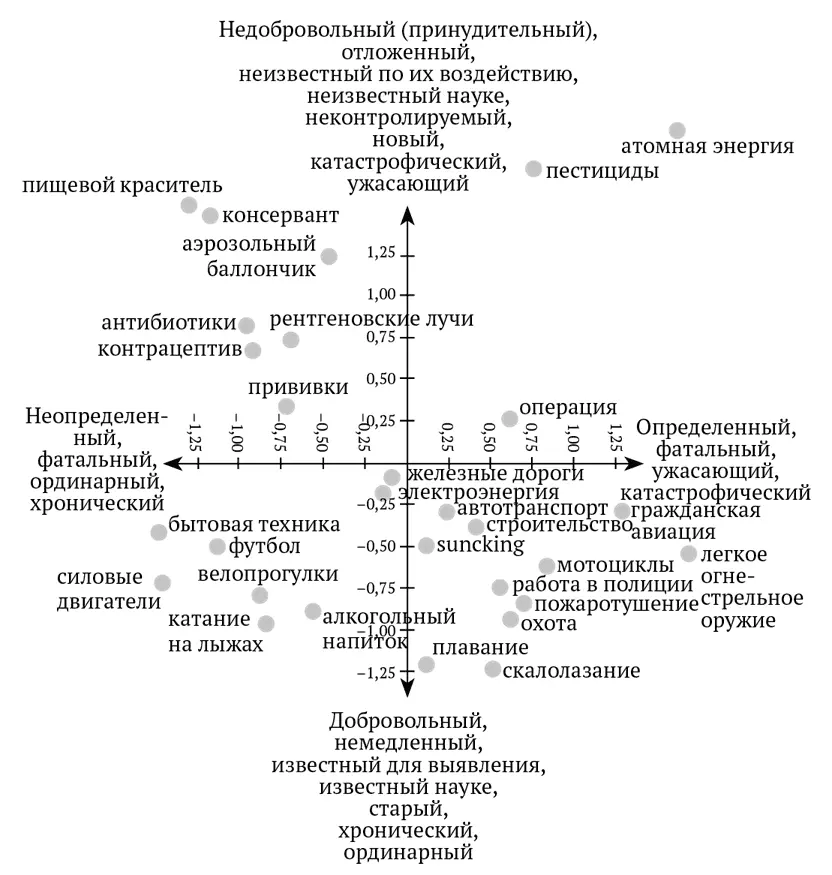

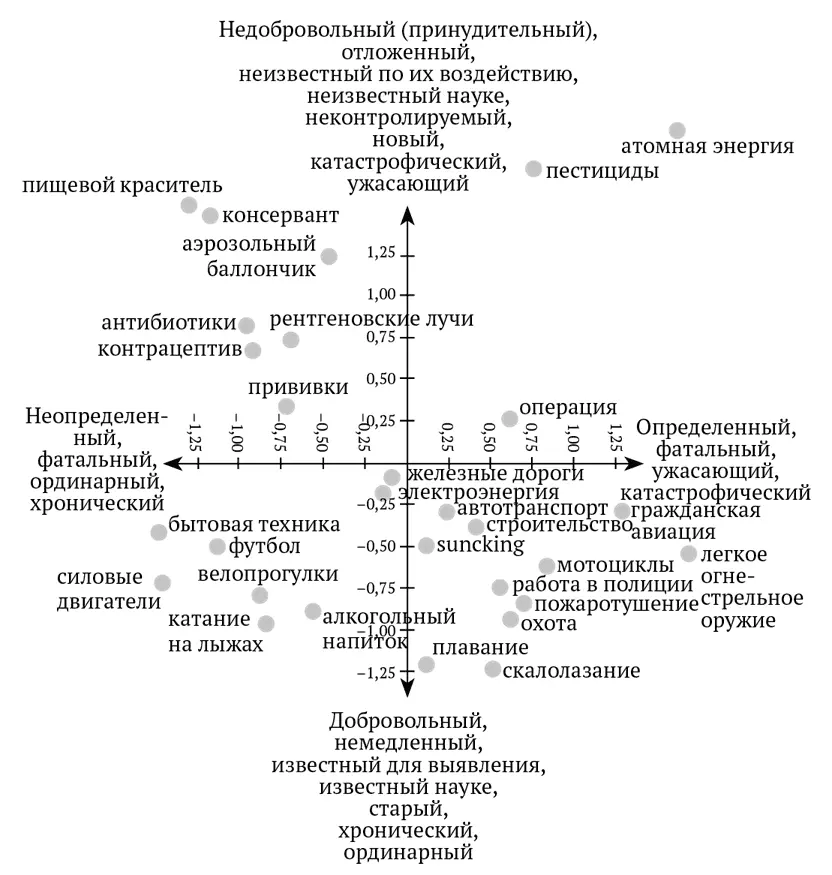

Рис. 3.Пространство риска, основанное на рейтингах 30 факторов риска и 9 атрибутов риска

Должны ли эти атрибуты влиять на решения о риске – отдельный вопрос. Можно утверждать, что наличие «двойного стандарта» для добровольных и не добровольных рисков несправедливо требует от промышленности (ядерная энергетика, производство пестицидов, пищевых консервантов) большего, чем от экономического агента (катание на лыжах, охота, употребление алкогольных напитков). Установление более высоких стандартов для новых технологий может показаться противодействием прогрессу. Учитывая страх, который вызывают факторы риска, может показаться, что решениями о риске управляют эмоции.

Однако, поскольку эти атрибуты взаимосвязаны (как видно на рис. 3), нелегко разделить их влияние. «Недобровольные», «новые» и «ужасные» факторы риска также имеют тенденцию быть неизвестными и потенциально катастрофическими. Требование большего от «ужасных» факторов риска может показаться иррациональным; однако это также означает, что от неизвестных опасностей требуется больше, что кажется разумным. Требование большего от факторов риска с катастрофическим потенциалом может выражать сомнительное отвращение к событиям, влекущим множественные жертвы по сравнению с событиями с низким уровнем смертности (300 погибших в одной авиакатастрофе против 300 одиночных автомобильных аварий с одиночными жертвами). Однако это также может означать неприятие неопределенности, являющейся частью факторов риска, которые могут привести к таким трагедиям. Недобровольные риски также, как правило, распределяются неравномерно, а это означает, что люди, которые требуют от подобных рисков большего, могут использовать свое право (быть понятыми правильно), а не поступать эмоционально.

Таким образом, если попросить людей оценить атрибуты риска (рис. 3), это позволит узнать о том, как они определяют риски больше, чем используя анализ выявленных предпочтений, с помощью которого определяются мотивы поведения людей (рис. 2). Однако, как и все опросы, такие исследования ограничивают полноту самовыражения опрашиваемых. В следующем разделе рассматриваются способы вовлечения людей в дискуссию о том, как следует определять риски.

В начале 1990-х годов Агентство по охране окружающей среды США (US Environmental Protection Agency, EPA) собрало десятки групп экспертов и обратилось к каждой из этих групп с просьбой определить наиболее важные для их региона исходы для рисков (включая в одном из случаев такой исход, как «жизненный уклад штата Вермонт»). После того как каждая группа определила «риск», ученые-экологи суммировали информацию об опасностях, относящихся к региону, в терминах участников опроса. Затем группы использовали эти сводные данные для ранжирования опасностей по уровню риска.

Для Агентства EPA эти «упражнения по ранжированию рисков» преследовали две основные цели. Одной из них было предоставление людям возможности решать региональные проблемы научно обоснованным способом. Второй целью, которая преследовалась, была переориентация собственного определения «риска» Агентства по охране окружающей среды, которое во многом определялось национальными интересами во время его создания за 20 лет до этого «упражнения по ранжированию рисков». Как и другие хорошо продуманные процессы с привлечением граждан, подобные панельные исследования часто приводили к плодотворному диалогу, сводя вместе «заинтересованные стороны» и технических экспертов, а также последних друг с другом. Однако поскольку комиссии делали упор на региональные потребности, каждая из них предложила собственное определение «риска», что затруднило сравнение их приоритетов.

Чтобы добиться большей сопоставимости, в рамках инициативы британского правительства был создан стандартный набор атрибутов риска для использования при оценке любого проекта (в строительстве, в развитии экологически чистых источников энергии, в строительстве и эксплуатации опасных производственных объектов). Как видно из рис. 4, схема (слева) включает результаты анализа затрат и выгод (CBA), оценивающего экономические издержки ожидаемой смерти и другого вреда. Люди должны быть готовы заплатить (экономический термин «готовность платить» – willingness to pay, WTP) хотя бы столько, чтобы устранить эти риски. Справа на схеме находятся шесть атрибутов риска, которые, если применить их так, как показано на рис. 3, привязаны к осям координат. В двух столбцах отмечается, как по-разному эксперты и непрофессиональные участники опроса воспринимают опасности в рамках предложенных атрибутов. Определение рисков таким способом не предлагает руководства к действию для лиц, принимающих решения. Тем не менее подобный анализ придает легитимность учету широкого круга общественных проблем.

Читать дальше