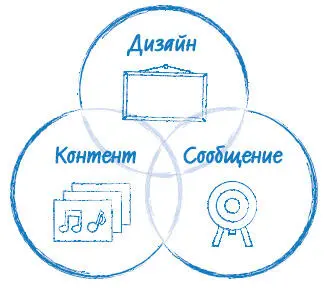

1 ...8 9 10 12 13 14 ...72 Самым актуальным и легко применимым на практике оказалось обширное исследование американского психолога, невролога, педагога и писателя Стивена Косслина, озаглавленное «Восемь принципов когнитивной коммуникации» (само по себе название уже цепляет взгляд, верно?). Поскольку это исследование изначально проводилось для того, чтобы проанализировать и понять недостатки PowerPoint и прочих специальных программ для создания презентаций, оно подсказало нам отличный способ применить научные знания к трем основным этапам нашей методики оптимизации презентаций:

Мы вернемся к этому исследованию несколько позже.

Зачем на самом деле нужны достижения науки при подготовке и проведении презентации? (Будьте осмотрительны при покупке)

Я много раз думал об ответе на этот вопрос и всегда приходил к одним и тем же выводам, которые подробно рассмотрены ниже.

Они позволяют избежать обучения на собственных ошибках

Любая презентация должна соответствовать базовым принципам психологии. В конце концов, наука о создании и проведении презентаций – это просто тщательное описание естественного процесса восприятия информации, в котором оратор и его визуальный инструментарий – посредники. Понимание этого процесса должно улучшить результат, верно?

Поможет ли вам научный подход достичь своих целей в следующей презентации (и прежде всего – добиться от аудитории понимания и готовности предпринять активные действия)? Если да, то вы на правильном пути – полный вперед! Но мой опыт подсказывает, что такой исход маловероятен. Это сродни попытке освоить по книгам велосипедную езду: теоретическая подготовка не избавит вас от падений, пока вы не наловчитесь – а сделать это можно, лишь сев на велосипед . Иными словами, научная теория никогда не заменит собою практику.

Еще важнее то, что презентация – это налаживание контакта с людьми . Ни соблюдение правил, ни умозрительное постижение сути, ни научные рекомендации не дают гарантии, что между оратором и аудиторией проскочит та искра, которая объединяет всех в зале и делает презентацию выдающейся. Такую искру способны высекать великие писатели, режиссеры и музыканты – однако им редко помогают в этом учебники психологии.

Они служат оправданием

Без сомнения, в деловом мире намного проще продать новую концепцию, когда вы в состоянии продемонстрировать ее ценность – особенно если эта ценность подтверждается беспристрастными и в то же время убедительными сторонними свидетельствами. Вот здесь-то наука играет на руку продавцам воздуха и философам презентационного дела.

Ничего не попишешь: некоторые шаги, которые вам предстоит совершить после прочтения этой книги, несколько… кхм… неудобны. Скажем, использовать в ходе выступления перед генеральным директором такие методы, как корпоративный сторителлинг и презентационный микс, – верный способ слегка пощекотать себе нервы. Его наверняка вполне устраивает ваш нынешний набор слайдов (не исключено, что он когда-то давным-давно сам приложил руку к его созданию!), так что все эти новомодные подходы к презентациям он может расценить как что-то слишком сложное и не нужное ни ему самому, ни компании.

А вот если вы сумеете добавить немного науки, то быстро и (относительно) легко донесете до слушателей идеи целого ряда очень умных людей с длинным послужным списком. Ваш генеральный директор впечатлится тем титаническим упорством и рвением, которые потребовались вам, чтобы продраться через пространные (и, как правило, занудные) труды, на которые вы ссылаетесь, – и дальше все пойдет как по маслу.

Подведем итог

Какова бы ни была причина, заставившая вас использовать в презентации научные достижения и ссылаться на них, не питайте иллюзий: соблюдение длинного перечня психологических рекомендаций по подготовке и проведению презентации не приведет автоматически к созданию выдающейся презентации, позволяющей завладеть вниманием слушателей и побудить их действовать. А ведь цель любого выступления состоит именно в этом.

Элемент B3

Сторителлинг в бизнесе: по какому поводу весь шум?

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу