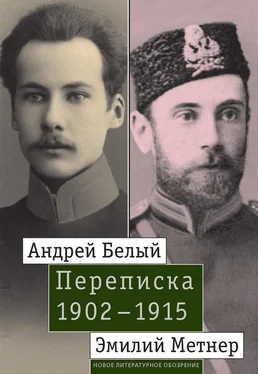

В лице Метнера Белый со своими прихотливыми медитациями и пафосными откровениями обретает благодарного собеседника, стремящегося отвечать в унисон заданным мыслительным ритмам и трактовкам, развивающего их в том или ином направлении или порой, сдержанно и осторожно, вносящего существенные коррективы. Наиболее показательно в этом отношении подробное письмо Метнера, стоящее особняком в общем корпусе переписки, – ответ Белому на его статью «О теургии», который в свое время предполагалось опубликовать как полемическую реплику на ряд положений, обосновываемых в статье [30]. Даже на включаемые Белым в письма или прилагаемые к ним только что созданные стихотворения Метнер, не будучи сам стихотворцем, пытается на свой лад реагировать, отвечая текстами Гёте и других любимых немецких классиков. Новые произведения Белого получают в письмах Метнера неизменно высокую оценку; не менее высоко оценивает он их «глубокий и чистый мистицизм» в письмах к Петровскому, хотя и выражает опасения относительно дальнейшей литературной судьбы автора «симфоний»: «Что Бугаев – гениален, – я с Вами согласен; но я боюсь, что „мировое“ значение может ускользнуть от него; „нуменальное“ может заесть его, и он не проявится достаточно полно и отчетливо» [31].

С января 1903 по октябрь 1904 г. Метнер постоянно печатался в екатеринославской газете «Приднепровский Край», которую в тот период редактировал его близкий знакомый Ф. А. Духовецкий; при содействии Метнера в ней была опубликована статья Белого «Интеллигенция и Церковь» [32]. Среди множества тем, затронутых в статьях Метнера, были отзывы о новейших изданиях русских символистов – о журнале «Новый Путь» [33], альманахе «Северные цветы» [34]и др. На фоне преобладавших тогда и в столичной, и тем более в провинциальной печати негативных и насмешливых оценок «декадентского» творчества высказывания Метнера по этому поводу представляли собой явление едва ли не уникальное. Он не только признает эстетическую значимость создаваемого символистской поэтической школой, но и решительно ниспровергает ее ниспровергателей – тех критиков и публицистов, коим имя – легион. В статье «Литература „новых“», содержащей обзор «Альманаха книгоиздательства „Гриф“» (1903) и апрельского номера «Нового Пути» за 1903 г., он заявляет: «Все нападки на „новое“ искусство (а не на отдельных бездарных или заблудших его представителей) неминуемо рикошетом бьют самих же нападающих, раскрывая их непонимание не только нового искусства, но и художественного зерна в старом , ими превозносимом, искусстве. Эти враги „нового“ искусства, сами того не подозревая, враждуют с искусством вообще; они говорят о нем или как школьники – с точки зрения краткого учебника теории словесности, или как моралисты, богословы, политики, с точки зрения излюбленной ими тенденции. А главное, они хотят, чтобы все было разжевано до тошнотворной ясности самим художником; тогда они глотают легко, с удовольствием; таков их испорченный вкус; они-то и суть настоящие „декаденты“ – упадочники; их эстетическая восприимчивость в упадке, а не искусстве, которое находится на пороге скорее ренессанса, нежели декаданса ‹…›» [35]. В своих конкретных оценках «нового» искусства в России Метнер довольно сдержанно отзывается о творчестве «старших» символистов, видя в нем уклон к «экстравагантному декадентизму», и приветствует искания «младших» символистов, руководствующихся философско-теургическими идеями, в которых он улавливает созвучие с философской эстетикой немецких романтиков. Высшим достижением отечественного «нового» искусства Метнер считает произведения Андрея Белого – «автора, несомненно, даровитейшего и оригинальнейшего из „новых“» [36].

Когда вышла в свет «Северная симфония (1-я, героическая)» Белого, Метнер отозвался на ее появление развернутой аналитической статьей «Симфонии Андрея Белого» [37]. Собственно «Северной симфонии» он коснулся в ней лишь мимоходом, отметив, что «материал ее (как самый сюжет, так и детали) менее интересен, менее сложен, менее жизнен, менее, наконец, возбуждает изумление перед талантливостью „симфониста“, нежели материал второй симфонии» [38], основное же внимание уделил рассмотрению ранее изданной «Симфонии (2-й, драматической)». Дав общую характеристику «симфонической» поэтики и основных сюжетных линий и мотивов произведения (с явной установкой на «неподготовленного» к восприятию этой «причудливой книги» читателя), Метнер сосредоточил внимание на тех особенностях, в которых проявилось исключительное дарование автора: «Редкая наблюдательность, обнаруживающаяся в многочисленных подробностях, схваченных как бы невзначай, но выраженных метко и пластично, порою с неподражаемым и неподражательным самоцветным юмором, и в то же время взор, всегда устремленный в потустороннее, мимо и поверх всего наблюдаемого, – сочетание, которое придает воспроизведению окружающей действительности оригинальный символический оттенок» [39]. Отмечая насыщенность всего образного строя «симфонии» «своеобразным и высоким мистическим лиризмом», критик нащупывает и осмысляет те ее черты, которые определяют уникальное своеобразие и художественную ценность этого произведения: «Мотивы спаивают в одно целое фантасмагорию и повседневность; пробуя разобраться во впечатлении, с удивлением замечаешь, что первая является не менее, а иногда и более реальной, нежели вторая»; «…идея Вечности концептируется Андреем Белым не в форме холодной отвлеченности, аллегорически представленного абсолюта, способного иногда искусственно вызвать на время беспечальное, но безрадостное успокоение, ‹…› но в живых символах, голос которых, если уж кто раз услышал его, звучит неизменно, вечно – и не только в голове, но и в сердце…» [40]

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу