НФ-идея «научного» управления людскими массами, едва ли не впервые прозвучавшая в литературе, была шокирующая по тем временам, но актуальна, как это ни печально, для дня сегодняшнего.

ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ АТЛАНТИДЫ

Впервые повесть была напечатана с продолжением в 5–9 номерах журнала «Всемирный следопыт» за 1925 год. Первое книжное издание — в авторском сборнике «Остров погибших кораблей; Последний человек из Атлантиды» (М.; Л.: ЗиФ, 1927). С тех пор повесть неоднократно переиздавалась.

Идея первой беляевской повести восходит к изданной на русском языке книге Роже Девиня «Исчезнувший материк Атлантида, шестая часть света», в которой французский автор, опираясь на труды Платона, делится своими гипотезами о гибели легендарного материка. В 1920-е годы был особенно велик интерес к Атлантиде. Доходило иногда до курьезов и абсурда, как, например, создание в Париже Общества по изучению и эксплуатации (финансовой) Атлантиды.

Написав повесть, в которой реконструируются последние дни могучего государства, погибшего в результате природного катаклизма, А.Р. Беляев стал одним из основоположников в отечественной литературе популярного ныне жанра «криптоистории».

О своей повести Беляев говорил: «Моя повесть об Атлантиде слишком научна для романа и слишком романтична для науки». Небольшая в общем-то повесть, помимо увлекательного сюжета, содержала и целый ряд удачных научных предвидений, сегодня ставших реальностью: подводные археологические экспедиции, подводное бурение, радиосвязь под водой, геологическая разведка морского дна, компактные подводные лодки (батискафы) для глубоководной разведки.

ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ

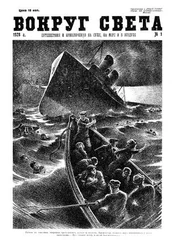

Первая публикация — в московском журнале «Вокруг света» (в те годы выходило два одноименных издания — в Москве и в Ленинграде) за 1928 год (№№ 1—13) с великолепными иллюстрациями А. Шапира и авторским послесловием. К моменту завершения публикации тираж «Вокруг света» увеличился с 200 000 до 250 000 экз. В том же году в издательстве «Земля и Фабрика» роман был издан отдельной книгой и почти сразу же переиздан (с послесловием В.В. Потемкина), там же — в «ЗиФ». В 1929 году в «ЗиФ» же вышло третье издание. При жизни писателя роман переиздавался еще дважды в «Детгизе» — в 1938 году с послесловием профессора А. Немилова и в 1941 году с предисловием В. Воеводина.

Именно с переиздания «Детгизом» «Человека-амфибии» в 1946 году началось возвращение подзабытого к тому времени фантаста к читателю.

Журнальный и книжные варианты серьезно различались — как по качеству текста (вероятно, А. Беляев сдавал в журнал очередную главу сразу по ее написании), так и по отдельным эпизодам.

Для книжного издания Беляев серьезно переработал текст романа. В частности, был вымаран весь «классово-революционный момент» (в журнальной версии есть эпизоды о забастовках рабочих, разгоне бунтующих полицейским отрядом). Любопытно, что в журнальной версии третья часть «Человека-амфибии» начиналась с главы, описывающей активное участие Ихтиандра в революционном движении… в качестве диверсанта-подрывника. Мы считаем, что будет уместным и познавательным (не только для коллекционеров древностей) дать в данном томе отдельно текст этой главы.

В результате жесткой авторедакторский чистки «Человек-амфибия» стал художественной вершиной А.Р. Беляева, но не уберег его от яростных атак критиков. Беляева и его роман «Человек-амфибия» обвиняли практически во всех смертных грехах: в асоциальности, в антинаучности, в буржуазности, в подражательстве… С особой ретивостью набрасывались на писателя в «тюремные» 30-е. Рецензируя «Человека-амфибию», довольно известный в те годы критик Александр Ивич (псевдоним Игнатия Бернштейна) буквально уничтожал Беляева как писателя: «В этой научно-беспредметной повести нет ни социального, ни философского содержания. Роман оказывается ничем не загруженным, кроме серии средней занимательности несколько статичных приключений. <���…> „Человек-амфибия“ оказался развлекательным романом, книгой легкого чтения, не имеющей сколько-нибудь заметного литературного значения». Другой рецензент «Литературного обозрения» столь же невнятно клеймил фантаста: «В мире научной фантастики, оказывается, все возможно. И писатель может писать произведения, не имеющие ничего общего с его собственными установками» (1938. № 24).

На якобы научную несостоятельность «Человека-амфибии» в первую очередь и обрушивались критические замечания, что лишний раз подтверждало нежелание рецензентов понять специфику фантастического жанра. Нелестно отозвался о романе даже маститый литературовед В. Шкловский, который и сам в 20-е грешил фантастикой: «Странная амфибия, чисто фантастический роман, к которому пришиты жабры научного опровержения» (Дет. лит. 1938. № 20). Неодобрительно отзывались о романе даже коллеги-фантасты. Например, Абрам Палей: «В социальном же отношении идея романа реакционная, так как она пропагандирует ничем не оправданные хирургические эксперименты над людьми» (Лит. учеба. 1936. № 2).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Александр Беляев - Человек-амфибия [сборник]](/books/436956/aleksandr-belyaev-chelovek-amfibiya-sbornik-thumb.webp)