Однажды мне пришлось копаться в литературе по сверхпроводимости. И снова замаячила идея атомов-колесиков: «сверхкатимость» по своей природе должна быть таким же макроскопическим квантовым эффектом, как сверхпроводимость и сверхтекучесть.

А еще через несколько лет я натолкнулся на стихи Сергея Орлова:

Кто был изобретатель колеса?

Никто не знает. Все о нем забыли…

Меня поразили эти стихи, Орлов писал о том, что в природе существовали только рычаги — ноги, крылья, — а колеса не было. Чтобы изобрести колесо, понадобился взрыв фантазии:

Крыло в природе человек узрел

И рычагов машинных сочлененье,

А он на мир не так, как все, смотрел,

Без подражанья мыслил, без сравненья.

Он смастерил однажды колесо,

И покатилось колесо по свету,

А он свернул, должно быть, сигарету

И сам себе воскликнул: «Хорошо!»

Если бы фантазии потребовалась эмблема, такой эмблемой могло бы послужить колесо. Созданное силой воображения в незапамятные времена, колесо и по сей день является основой нашей цивилизации. Меняются материалы и двигатели, осваиваются новые виды энергии, возникают все более сложные машины, неизменным остается только использование колеса.

Я перечитывал стихи Сергея Орлова и думал, что воображение, создавшее колесо, не остановится на этом и неизбежно придет к отрицанию колеса и замене колес «сверхкатимостью». Найдется человек, который осилит эту проблему, и в один прекрасный день какая-нибудь тяжелая свинцовая плита, спрятанная в недрах экспериментальной установки, впервые сдвинется на микрон или сразу на два миллиметра, и это будет началом новой эры. А «закрыватель колеса» закурит сигарету и сам себе скажет: «Хорошо».

Преодолев черную бездну космоса, «Поиск», звездолет дальней разведки, вынырнул у планеты Искра, одной из двенадцати планет желтой звезды Гамма Геркулеса. В отличие от других одиннадцати планет, огромных газовых гигантов, Искра была похожа на Землю. Такая же атмосфера, такие же горы, леса, моря, растения, животные. Необычными оказались только некоторые насекомые (космонавты назвали их «мухами») — они летали со сверхзвуковой скоростью. Воздух был наполнен живыми пулями… С «Поиска» высадили двух космонавтов (разумеется, в скафандрах высшей защиты) — и едва удалось их спасти. Даже закрытый вездеход был быстро выведен из строя «мухами». Возник вопрос: что делать в этой ситуации?..

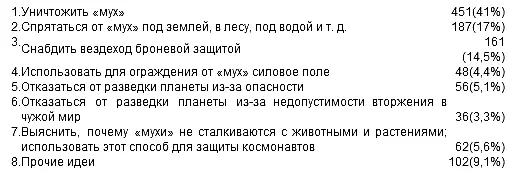

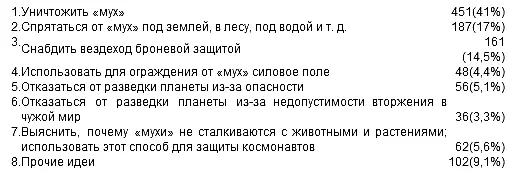

Такую задачу предложила своим читателям «Пионерская правда». Редакция получила 1103 письма, в основном от учащихся 5-8-х классов. Вот спектр идей, содержащихся в этих письмах:

Задача входила в «Изобретательское многоборье» и называлась «Проверьте свою фантазию». Одно из писем начиналось так: «Фантазии не надо. Обработать „мух“ хлорофосом и дустом…» Необходимо подчеркнуть, что газета много и регулярно пишет об охране природы, о проблемах экологии и т. д. Об опасности бездумного вмешательства в равновесие природы говорят сейчас все — школа, кино, телевидение, журналы. Но мысль эта, видимо, воспринимается в частной форме («Если уничтожить волков, начнутся эпидемии среди оленей») и применительно к нашей планете. И вот — 41 % «уничтожительных» ответов! Фактически даже больше: «мухи» будут разбиваться о броню вездехода, о силовое поле. Да, есть над чем задуматься…

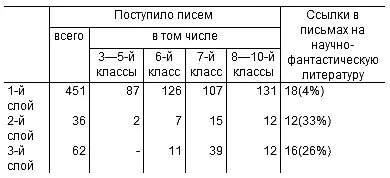

Ответы на задачу можно разделить на три слоя. Первые пять ответов составляют самый низший слой: есть враг, надо его уничтожить или спрятаться от него, чтобы не быть уничтоженным. Один «ход» мысли, очевидный по условиям задачи. Природа опасности не исследована. «Мухи» рассматриваются изолированно от биосферы планеты. Второй слой — ответ № 6. Тут уже два «хода» мысли. Первый «ход»: есть система («мухи»), входящая в обширную надсистему («чужой мир»), и любое изменение системы может пагубно отразиться на надсистеме. Второй «ход»: нельзя нарушать экологическое равновесие на чужой планете, исследование невозможно, придется вернуться. В письмах, содержащих ответ № 7 и составляющих третий слой, сделан еще один ход: растения и животные в «чужом мире» каким-то образом сосуществуют с «мухами»; надо выяснить, как им это удается, — и использовать этот способ.

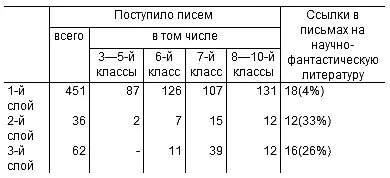

Вот, как выглядит распределение писем по слоям:

В конце XIX века французский психолог Рибо установил, что фантазия достигает максимума где-то в районе 15 лет, а потом идет на спад. На первый взгляд таблица подтверждает вывод Рибо: наиболее благоприятное соотношение сильных (2-й и 3-й слой) и слабых (1-й слой) ответов — у семиклассников.

Читать дальше