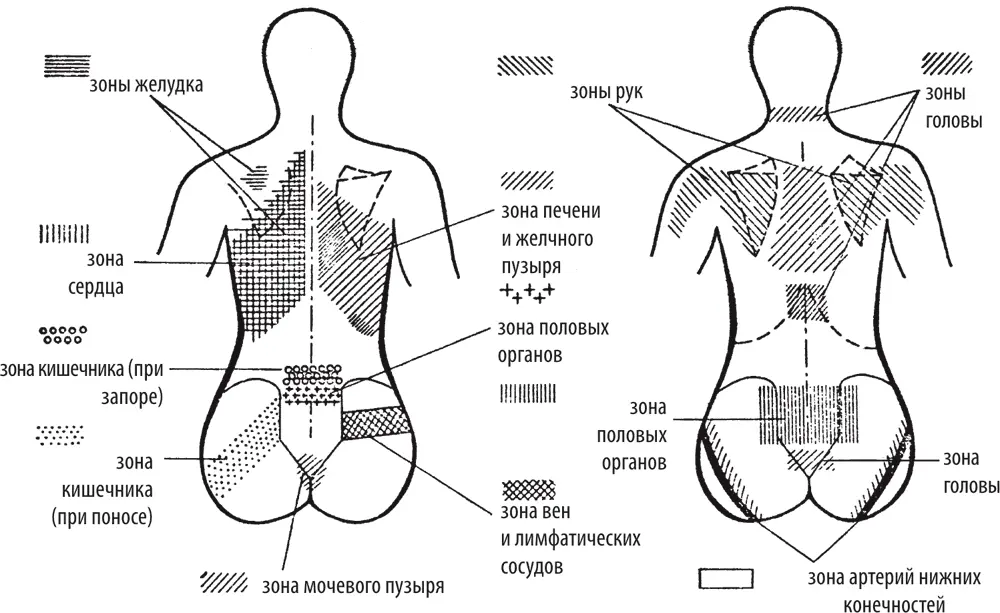

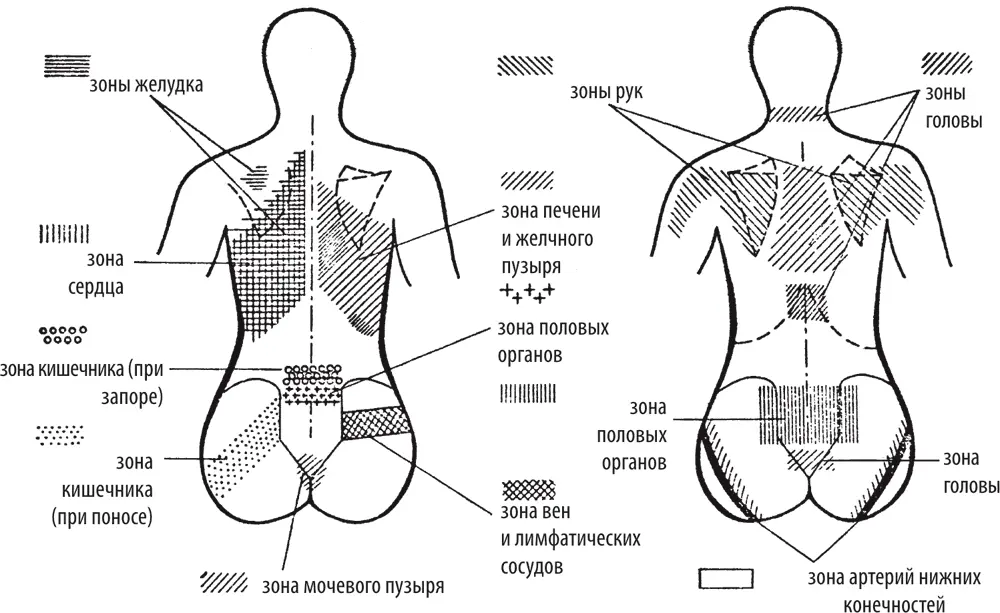

На рис. 40 схематически представлены следующие соединительнотканные зоны:

•зона мочевого пузыря (диаметром 0,5 см) расположена в нижней части крестцовой области; пациенты жалуются, например, на ощущение холода в ногах (до области колен), чувствительность мочевого пузыря к различным раздражениям;

•зоны артерий ног – шнурообразные втяжения в ягодичной области на пораженной стороне; жалобы пациентов на судороги икроножных мышц;

•зона кишечника 1 – лентообразное втяжение, проходящее от средней трети края крестца книзу; жалобы пациентов на запоры;

•зоны вен и лимфатических сосудов ног – лентообразное втяжение, локализующееся на 10 см ниже гребня подвздошной кости параллельно ему от средней трети крестца по направлению к бедру; жалобы пациентов на склонность к отекам, язвам голени;

•зона половых органов 1 – плоское втяжение между крестцово-подвздошными суставами; жалобы пациентов на дисменорею;

•зона кишечника 2 – плоское втяжение в крестцовой области на уровне верхней половины гребней подвздошной кости; жалобы пациентов на склонность к поносам;

Рис. 40.Схематическое изображение видимых рефлекторных соединительных зон

•зона печени и желчного пузыря – большое плоское втяжение на правой стороне грудной клетки;

•зона сердца и желудка – большое плоское втяжение на левой стороне грудной клетки; жалобы пациентов на давящие ощущения в желудке перед едой, функциональные нарушения сердечной деятельности;

•зона головы – втяжение прежде всего между лопатками; жалобы пациентов на головные боли различной этиологии;

•зона руки – плоское втяжение на лопатке (на пораженной стороне); жалобы пациентов на боли в плече.

Соединительнотканные зоны, прилегающие к фасции, определяют посредством плоскостного смещения кожи или методом кожной складки.

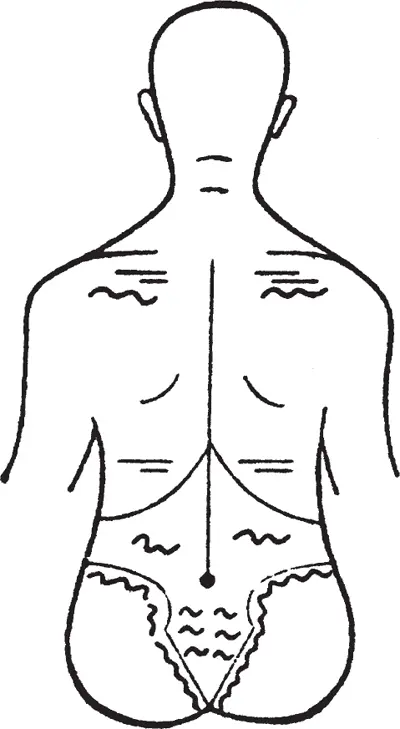

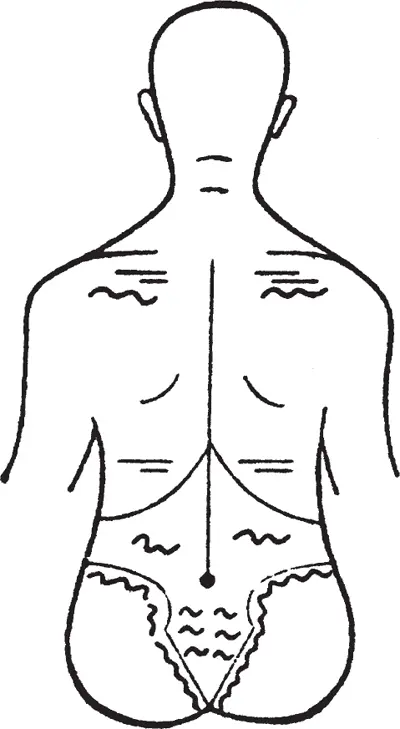

Плоскостное смещение кожи (рис. 41, волнистые линии) осуществляют вблизи фасции всегда на двух симметричных местах, без давления и без режущего ощущения. Чтобы выявить различия между сторонами, необходимо проводить исследование двумя руками. Смещение кожи осуществляют под прямым углом к краю кости. Начинают от нижнего отдела крестцовой области. Пальцы массажист устанавливает на таком расстоянии от края кости, чтобы можно было произвести смещение кожи к краю кости (граница смещения).

Последовательность действия: край крестца, крестцово-подвздошные суставы, гребень подвздошной кости, крестец, нижнереберная дуга, задняя поверхность грудной клетки, лопатки. При этом пальпируют все зоны, представленные на схеме.

При методе кожной складки (рис. 41, параллельные линии) большим и остальными пальцами образуют кожную складку и эластично оттягивают ее.

Физиологическое воздействие соединительнотканного массажа на организм:

•усиление обмена веществ;

•улучшение кровообращения в тканях;

•устранение напряжения соединительной ткани и нежелательных реакций нервной системы.

Признаки повышенного напряжения подкожной соединительной ткани:

•напряженная ткань оказывает выраженное сопротивление пальцу врача (мас сажиста);

•при пальпации напряженной ткани возникает боль;

•при массировании напряженной ткани появляется термографическая реакция в виде широкой полосы;

•при резком повышении напряжения возможно образование кожного валика на месте штриха.

Методика массажа заключается в осуществлении раздражения натяжением соединительной ткани кончиками III и IV пальцев.

Рис. 41.Схематическое изображение плоскостного смещения (волнистые линии) и методика кожной складки (параллельные линии)

Различают следующие виды техники выполнения массажа:

•кожная – осуществляют смещение между кожей и подкожным слоем;

•подкожная – осуществляют смещение между подкожным слоем и фасцией;

•фасциальная – смещение осуществляют в фасциях.

Все виды техники объединяются наличием раздражения натяжением.

Соединительнотканный массаж проводят в и. п. пациента сидя, лежа на боку или лежа на спине. И. п. лежа на животе не рекомендуется.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу