Впервые о «зрительном» синдроме в связи с работой за компьютером заговорили в начале 90-х годов прошлого века. Операторы, которым по долгу службы приходилось проводить много времени за терминалами, стали жаловаться на одинаковые проблемы со зрением. Поскольку четко прослеживался профессиональный характер таких жалоб, американская ассоциация оптометристов ввела понятие «компьютерный зрительный синдром» (КЗС, Computer Vision Syndrome). Под этим термином подразумевался «комплекс зрительных и глазных симптомов, проявляющихся при работе с компьютером».

О «мышиных проблемах» начали говорить с конца 90-х годов XX века. Когда в компьютерном обиходе появилась мышь, хирурги и ортопеды стали часто сталкиваться с карпальным «туннельным» синдромом (КТС), или синдромом запястного канала (СЗК). Так обозначают проявления хронической травмы срединного нерва, проходящего с ладонной стороны в области лучезапястного сустава. То, что жалобы на онемение пальцев правой руки от большого до безымянного и резкую внезапную боль в запястье при попытке поднять даже легкий предмет поступали от операторов ПК, навело на мысль о связи этого явления с компьютерной мышью. Действительно, положение кисти на большинстве мышей является функционально невыгодным и приводит к постоянному давлению сухожилий на нерв в запястном канале. До появления компьютерной мыши СЗК считали профессиональным заболеванием ткачих иглопробивных ковров. Ткацкая игла требовала такого же положения руки: ладонь постоянно разогнута, а три пальца сжимают рукоятку инструмента. Естественно, эта профессия, как и ковры ручной работы, давно уже стала экзотикой. А вот мышку ежедневно сжимает в руке чуть ли не каждый пятый житель цивилизованного мира.

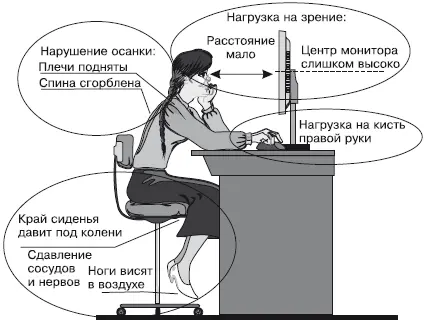

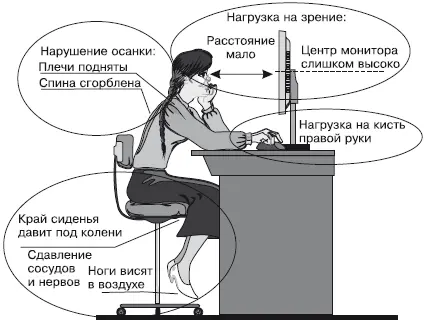

Таким образом, возможное негативное влияние компьютера на здоровье человека весьма обширно и затрагивает многие органы (рис. 1.1). Охарактеризуем каждую из проблем более подробно и рассмотрим возможные способы предупреждения.

Рис.1.1. Опасности для здоровья, которые подстерегают человека, работающего за компьютером

Нарушения осанки

Классификация нарушений осанки обширна и интересна в основном врачам-ортопедам, занимающимся коррекцией и лечением этих состояний. Для нас существенны лишь два момента.

• В норме позвоночник обладает несколькими физиологическими изгибами в переднезаднем направлении, уравновешивающими друг друга (рис. 1.2). Глубина лордоза в шейном и поясничном отделах позвоночника соответствует толщине ладони данного человека. Во фронтальной плоскости остистые отростки всех позвонков располагаются на одной вертикальной линии: при осмотре со стороны спины позвоночник должен быть прямым. Это считается нормой. Формирование изгибов позвоночника начинается с рождения, заканчивается в шесть-семь лет и закрепляется к 14–17 годам.

• Длительное вынужденное положение тела постепенно приводит к отклонениям от нормального расположения позвонков. Сначала это связано с изменением тонуса мышц, поддерживающих позвоночник: при желании человек все же может выпрямиться, а отдых, гимнастика и массаж способны вернуть нормальную осанку. Если вредные нагрузки повторяются систематически и действуют подолгу, наступает деформация связочного аппарата и межпозвоночных сочленений, а искривление позвоночного столба становится постоянным.

Рис.1.2. Изгибы позвоночника

У ребенка, ведущего естественный, подвижный образ жизни, изгибы позвоночного столба почти всегда являются оптимальными для его роста и веса. Под нарушениями осанки понимают сглаживание или увеличение физиологических изгибов позвоночника. Это еще не болезнь, и такие изменения обратимы. Искривлением позвоночника (сколиозом) называют появление дополнительных изгибов во фронтальной плоскости и скручивание позвоночника. В подавляющем большинстве случаев деформирования позвоночника формируются в раннем детстве, а потом лишь прогрессируют. У взрослого человека последствия неудобной позы быстро дают о себе знать болями в спине – в первую очередь страдают корешки спинномозговых нервов. По этой причине он вскоре сам заботится об обеспечении удобного положения кресла и компьютерного стола.

Читать дальше