Известная истина, что заболевание легче предупредить, чем лечить, применительно к вирусным гепатитам приобретает особую актуальность. Появление современных вакцин, о которых подробно рассказывается на страницах этой книги, является на сегодняшний день чуть ли не единственным способом уберечься от этой инфекции.

Мы надеемся, что многие из вас, прочтя эту книгу, всерьез задумаются над проблемой защиты от вирусных гепатитов, прежде всего своих детей, с помощью вакцино-профилактики. Тем людям, которые все же пострадали от этой болезни, заразились, мы рекомендуем внимательно прочесть главы о современных методах лечения. Может быть, полученная информация воодушевит вас, и вы найдете для себя новые стимулы для борьбы с этой коварной инфекцией. Удачи вам и будьте здоровы!

Глава 1

Главная «лаборатория» человеческого организма

Давайте заглянем внутрь биохимической «лаборатории» организма человека и посмотрим, как она устроена. Знания по анатомии и физиологии печени пригодятся вам для лучшего понимания процессов, происходящих в этом органе при вирусных гепатитах.

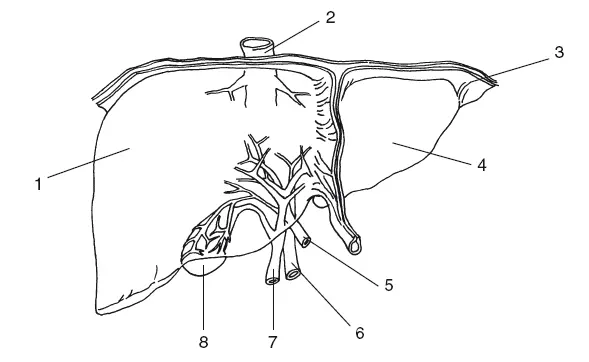

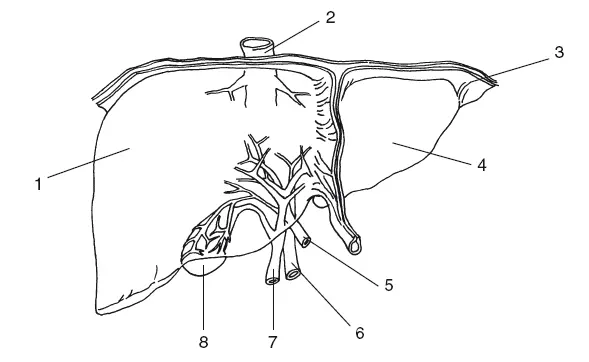

Это один из самых крупных органов человеческого организма. Печень взрослого человека весит 1300–1800 г. Располагается она в правом подреберье и частично заходит в левое. Печень состоит из двух основных долей: правой (большой) и левой (малой), между которыми расположен желчный пузырь (рис. 1). Поверхность печени выпуклая, она соприкасается с диафрагмой (грудобрюшинной перегородкой) и с передней брюшной стенкой. Задняя нижняя часть печени вогнутая и прилегает к правой почке, надпочечнику и кишкам. Печень имеет форму, отчасти напоминающую шляпку большого гриба, или форму клина. Размеры печени справа налево составляют в среднем 26–30 см в ширину: правая доля – 20–22 см, левая доля – 15–16 см, а наибольшая толщина печени (правая доля) – 6–9 см.

Основная ткань печени (паренхима) состоит из печеночных клеток – гепатоцитов. Они являются главной мишенью для вирусов, вызывающих гепатит, поскольку на поверхности их клеточной мембраны располагаются рецепторы, с помощью которых вирус-возбудитель проникает внутрь клетки. Поэтому на них следует остановиться подробнее.

Гепатоциты образуют складчатые слои (трабекулы) – своеобразные прокладки, по которым проходят кровеносные сосуды. Кровь отделена от поверхности гепатоцитов лишь слоем уплощенных эндотелиальных клеток, покрывающих каждую трабекулу. Такая структура позволяет легко осуществлять обмен веществ между печеночными клетками и кровью. Гепатоциты – это «святая святых» биохимической лаборатории человеческого организма, играющая главную роль в обмене веществ. Они вырабатывают белки, которые используются другими органами и тканями (факторы свертывания крови (гепарин), альбумины, глобулины). Участвуя в липидном обмене, гепатоциты синтезируют холестерин, часть которого превращается в клетках печени в желчные кислоты (холевую, дезоксихолевую) – основные компоненты желчи.

Рис. 1. Строение печени:

1 – правая доля печени, 2 – печеночная вена, 3 – диафрагма, 4 – левая доля печени, 5 – печеночная артерия, 6 – воротная вена, 7 – общий желчный проток, 8 – желчный пузырь.

Желчь представляет собой желтую или зеленоватую жидкость горького вкуса. Кроме желчных кислот, она содержит воду, холестерин, ферменты. Красящим веществом желчи является билирубин – оранжево-коричневый пигмент. При вирусных гепатитах определение содержания билирубина в крови и моче имеет диагностическое значение. Желчь способствует расщеплению, эмульгированию и всасыванию жиров в кишечнике, усиливает его перистальтику. Печень человека выделяет в сутки более 1 л желчи.

Важным клеточным элементом гепатоцитов являются лизосомы – структуры, содержащие широкий набор ферментов (около 40), способных расщеплять белки, нуклеиновые кислоты и полисахариды. Гепатоциты содержат аминотрансферазы (трансаминазы) – ферменты, которые участвуют в переносе аминогрупп от аминокислот на кетокислоты. К ним относятся аланинаминотрансфераза (АлАТ) и аспартатаминотрансфераза (АсАТ). Они также участвуют в определении диагноза, так как при вирусных гепатитах происходит разрушение печеночных клеток (лизис или некроз). Освобожденные ферменты попадают в кровь, где их можно выявить с помощью специальных анализов.

Читать дальше