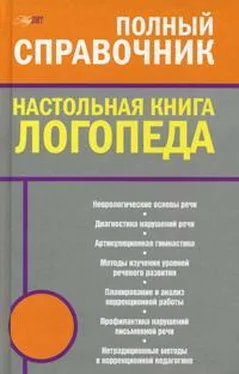

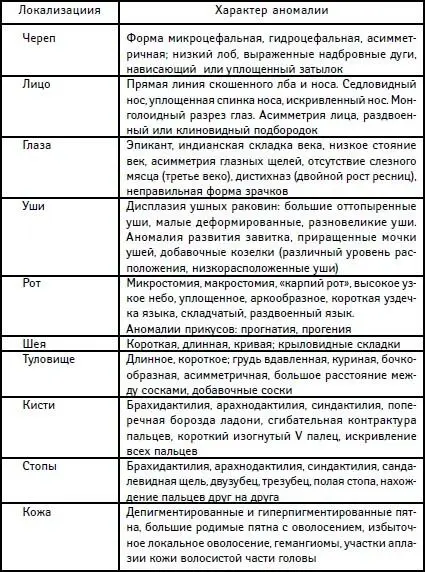

Основные дизэмбриогенетические стигмы

Поражения нервной системы помогут выявить и основные дизэмбриогенетические стигмы (табл. 2).

Таблица 2

Основные дизэмбриогенетические стигмы

Дизэмбриогенетические стигмы – это признаки поражающие человека, которые передаются человеком из поколения в поколение в эмбриональном состоянии на генетическом уровне.

Педагог, врач, управленец, каждый образованный человек должен знать дизэмбриогенетические стигмы. Они помогут лучше разбираться в людях, более качественно проводить диагностики.

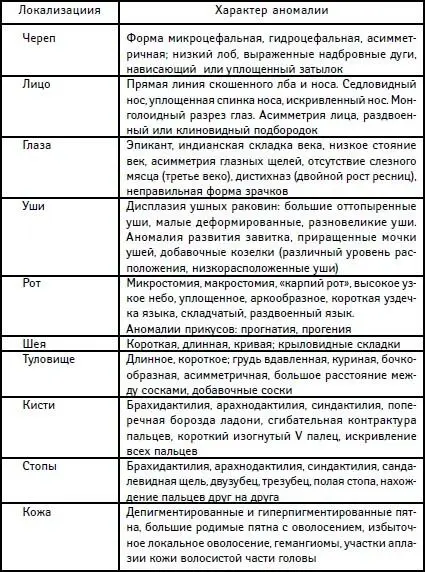

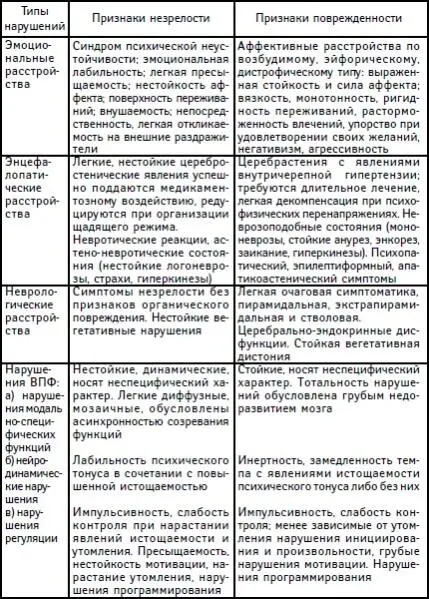

2. Соотношение признаков незрелости и поврежденности центральной нервной системы

Главное назначение табл. 3 – дать перечень опорных признаков, полезных как для целей дифференциальной диагностики, так и для решения вопросов прогноза речевого развития.

Таким образом, систематизированный материал, диагностические показатели возможных речевых нарушений видны с первых дней жизни ребенка. Наиболее яркими прогностическими показателями являются парез губ, сглаженность носогубных складок, слабость мышц языка, а главное, крик ребенка. Он должен выражать состояние ребенка: голода, холода, скуки, дискомфорта от мокрых пеленок и т. д.

Только ранняя диагностика способствует раннему воздействию, что дает возможность наиболее полно компенсировать патологию, в том числе и речевую

[1].

Таблица 3

Соотношение признаков незрелости и поврежденности центральной нервной системы

3. Неврологические основы речи

3.1. Неврологические основы речи

[2]

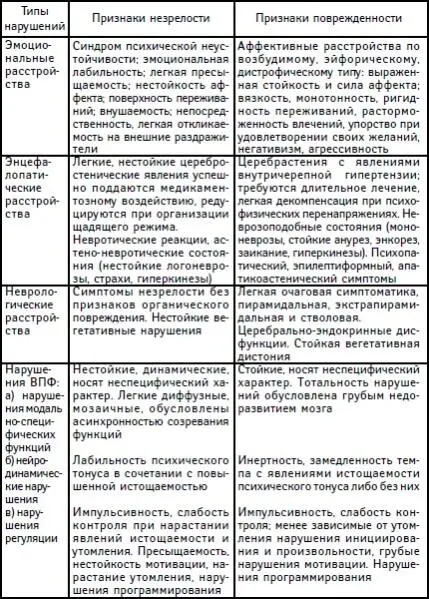

Из всех живых существ на Земле только человек оказался способен к развитию членораздельной речи, разговаривать мы можем благодаря особенностям строения мозга. И. П. Павлов назвал мозг органом приспособления к окружающей среде, так как он обеспечивает связь организма с окружающим миром. Чем сложнее мозг, тем совершеннее и тоньше его механизмы приспособления.

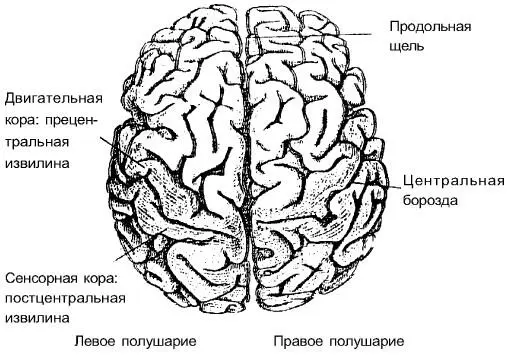

Ребенок рождается с очень незрелым мозгом, вес которого составляет 350–400 г, к году – он утраивается, а к шестилетнему возрасту – близок к весу мозга взрослого человека. Вес мозга человека составляет 1/ 46 _ 1/ 50часть тела, лобные доли занимают 25 % площади полушарий. Поверхность мозга увеличивается за счет сбора ее в складки и образует многочисленные борозды и извилины (рис. 1). В коре мозга человека 17 млрд нервных клеток. Размножение клеток заканчивается к рождению ребенка. В случае гибели нервных клеток они не восстанавливаются.

Рис. 1. Большие полушария человеческого мозга (вид сзади и сверху)

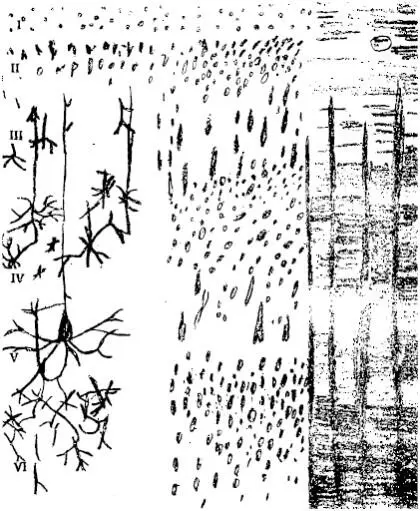

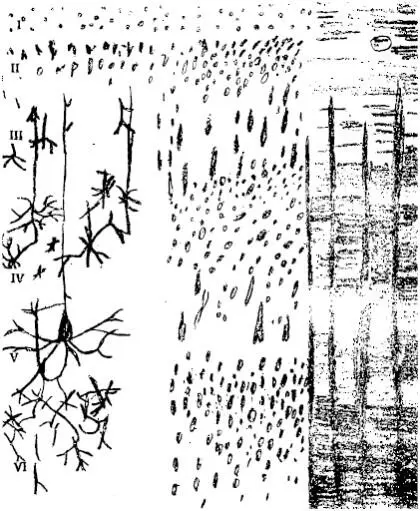

В настоящее время в нейрогистологии принят шестислойный тип строения коры больших полушарий (рис. 2). Выделяются следующие слои: первый – молекулярный, зональный – возникает рано, очень светел, беден клетками; второй – наружный зернистый, преобладают клетки-зерна; третий – слой пирамидных клеток; четвертый – внутренний зернистый – преобладают мелкие клетки-зерна; пятый – ганглионарный, где встречаются большие пирамидные клетки Беца; шестой – мультиформный, образован клетками треугольной и веретенообразной формы. Он чаще делится на два подслоя.

Рис. 2. Микроскопическое строение коры полушарий: налево – схема распределения клеток, направо – волокон: I – молекулярный слой; II – наружный зернистый; III – слой пирамидных клеток средней величины; IV – внутренний зернистый слой; V – слой с крупными пирамидными клетками Беца; VI – полиморфный слой

Однако шестислойный тип строения выдержан не по всей коре. Так, исследования К. Экономо, И. Н. Филимонова и др. указывают на область передней центральной извилины, где зернистый слой вообще не представлен. Примерно 1/ 12часть коры не имеет строго выдержанного шестислойного строения. Это преимущественно старая кора (аллокортекс). Новая кора (неокортекс) большей частью характеризуется шестислойным строением.

Читать дальше