После этого случая мой приятель «экстрасенс» надолго заболел. Больше он лечить не пытался.

– Как тебе это удалось? – потом спрашивал я.

– Сам не знаю, – отвечал он. – Но в тот момент мне показалось, что могу воскресить и мертвого.

И я как-то по-новому осознал, на что способна вера. Не только вера больного в возможность выздоровления, но и вера целителя в свои способности.

Но не надо путать истинную веру и веру, которую кое-кто пытается обосновать паранаучными изысканиями. В том числе и в отношении колокольной воды, доказывая, что вода способна запоминать звон. Вот что по этому поводу говорит протоиерей Александр Степанов, настоятель домовой церкви великомученицы Анастасии Узорешительницы и храма святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина Ярославских, что на Васильевском острове в Санкт-Петербурге: «К сожалению, грешат этим и верующие люди. Можно понять их мотивы: воспитаны они в почтении к науке, фраза «наука доказала» является для них синонимом абсолютной истины. Вот им и хочется свою, нередко довольно слабую, веру подкрепить наукой, которой они с детства привыкли доверять. Например, утверждают, что крестное знамение изменяет свойства воды, что колокольный звон лечит онкологические заболевания, что наука якобы измерила массу человеческой души... Я думаю, этим они оказывают Церкви медвежью услугу. Ни с позиций научного знания, ни со строгих богословских позиций их представления не выдерживают ни малейшей критики. Не надо лезть в те сферы, которые принципиально не подлежат научному исследованию. Если мы считаем, что Бог трансцендентен, то есть абсолютно непознаваем, что это реальность, превышающая возможности нашего рационального познания, то зачем же пытаемся Его линейкой измерить?»

Справка.Протоиерей Александр Степанов родился (1956) в Ленинграде. Окончил (1980) физический факультет Ленинградского государственного университета. Работал в Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе, в Ленинградском инженерно-строительном институте (ЛИСИ), заведовал лабораторией теплофизики. Кандидат физико-математических наук. Рукоположен в сан священника в 1992 году.

www.foma.ru

Колокольная вода была общепризнанным лекарственным средством в Древней Руси. Названа она так оттого, что ее получали во время отливки колоколов. Почему вода приобретала целебные свойства, читатель поймет, познакомившись с технологией производства колоколов, что само по себе небезынтересно.

Колокол был не только обязательной принадлежностью церковного храма, он играл важную роль в жизни русичей и как сигнальное средство при чрезвычайных ситуациях: во время вражеских набегов, пожаров, при созыве вече, как звуковой маяк для путников в непогоду. Чем больше и звонче был колокол, тем больше почета и уважения князю, в чьем уделе находилась колокольня.

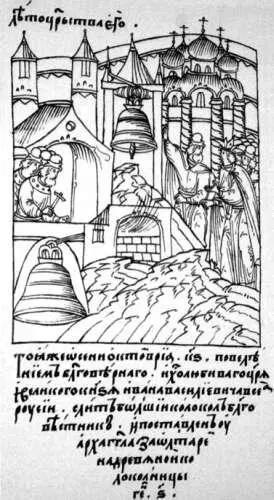

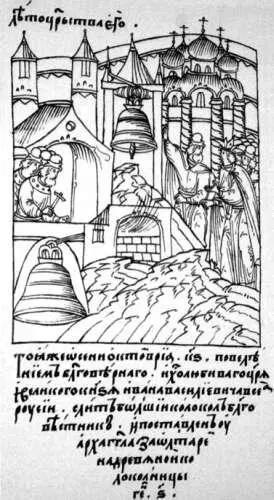

Колокола отливали из бронзы – сплава меди и олова. А для улучшения звучания в расплав добавляли серебро. Считалось, чем больше серебра, тем звонче звук. Отсюда и пошло выражение «серебряный звон». На самом деле добавки серебра могут улучшить звучание только очень больших колоколов – такова физика металлов. Но на Руси и отливали самые большие в мире колокола. Нередко их вес превышал 30 тонн, а иногда и много больше ( рис. 1 ).

Рис. 1. Рисунок из лицевого летописного свода Ивана Грозного: литье колокола, XVI в.

До XVIII века еще не существовало надежных технологий очистки самородных металлов, а в месторождениях меди изначально присутствует 1–2 % серебра. Анализы показали, что колокола, отлитые в IX–XVII веках, как раз и содержат не менее 1 % серебра. Но иногда его в десятки раз больше, что уже объясняется традицией, которая сохранилась до наших дней: бросать в плавильную печь серебряные предметы.

В те времена металлы были очень дороги. Чтобы отлить большой колокол, князю приходилось нести значительные расходы. Работы поручали только очень опытному мастеру литейного дела. Ошибка могла стоить ему жизни.

А делали колокол так. Вначале мастер в натуральную величину из пчелиного воска лепил модель – копию колокола – со всеми надписями и деталями украшений. Эта работа могла занять несколько месяцев в зависимости от величины изделия и его сложности. Затем восковую модель со всех сторон обмазывали слоем глины, оставляя в верхней части отверстие – литниковый канал. Если колокол должен был быть выше человеческого роста, над ним возводили специальный постамент, откуда мастер мог заливать в литниковый канал расплавленный металл. Когда глиняная обмазка высыхала, ее обкладывали хорошо просушенными березовыми дровами, одновременно готовилась печь для плавки металла и большая емкость с водой. Наступал самый ответственный момент: в печи плавили бронзу с серебром и поджигали дрова. От жара глина спекалась в керамическую массу, образуя своеобразный футляр, а воск выгорал через литниковое отверстие, и в футляре образовывалась полость. В этот еще раскаленный керамический футляр мастер заливал расплавленный металл ( рис. 2 ). Процесс отливки колокола вы, кстати, могли видеть в фильме режиссера А. Тарковского «Андрей Рублев».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу