Учитывая все эти обстоятельства, флебологи тщательно изучают имеющиеся жалобы больного, проводят анализ истории болезни, исследуют информацию о состоянии вен, которую получают с помощью самого современного оборудования. Поэтому диагностика варикозного расширения вен имеет несколько ступеней.

Процесс установления диагноза начинается с беседы врача с больным, изучения им истории болезни и обследования пациента. Обследование включает осмотр, пальпацию и аускультацию (прослушивание органов с помощью стетоскопа). Врач стремится выяснить причины появления патологии, проводит анализ имеющихся жалоб. Особое внимание сосредотачивается на симптомах первой и второй стадий развития заболевания: отечности ног, быстрой утомляемости при ходьбе, болях и зябкости ног.

Затем проводится визуальный осмотр больного в положении стоя и лежа. Врач отмечает состояние и цвет кожи на нижних конечностях, наличие или отсутствие пигментированных участков, покраснений, определяет рисунок подкожных вен, фиксирует существование расширения, его особенности и степень распространения.

Следующий этап – прощупывание пульса на магистральных артериях, обязательно на артериях стоп и лучевых артериях. Именно этот способ приводит к выявлению расширения вен. Затем проводится аускультация.

Главной задачей специалиста при физикальном осмотре является выяснение состояния венозных клапанов и определение проходимости глубоких вен. Для этого проводят различные пробы.

Проба «кашлевого толчка».Существует так называемая проба «кашлевого толчка», когда легкие покашливания больного соответствуют толчкам в устье большой подкожной вены. Если толчки определяются пальпацией, фиксируют несостоятельность клапанов.

Проба Троянова – Тренделенбурга.С этой же целью проводят пробу Троянова – Тренделенбурга. Сначала больному предлагают в положении лежа поднять ноги вертикально вверх (при этом происходит отток крови в венах), затем верхнюю треть бедра перевязывают жгутом, просят встать и снимают жгут. В случае несостоятельности венозного клапана кровь быстро заполняет расширенную вену.

Маршевая проба Дельбе – Пертеса.Маршевая проба Дельбе-Пертеса позволяет определить состояние глубоких вен. Больной в течение некоторого времени ходит с наложенным на верхнюю треть голени жгутом. В норме отмечается опорожнение поверхностных вен, что свидетельствует о проходимости глубоких вен.

Двухбинтовая проба Претта-1.Двухбинтовая проба Претта-1 преследует ту же цель. Пациенту в положении лежа проводят бинтование эластическими бинтами одной нижней конечности, приподнятой горизонтально. Бинты накладывают от пальцев стопы по направлению к паху. Затем ему предлагают встать и ходить по кабинету в течение 30 минут. Вывод о нормальном состоянии глубоких вен делают на основании отсутствия у больного неприятных ощущений в области ноги.

Проба Шейниса.Пробу Шейниса используют при анализе состояния клапанов коммуникантных и поверхностных вен. Лежащему пациенту накладывают жгуты под суставом колена, в верхней и средней третях бедра (всего 3 жгута). Затем больного просят встать. Несостоятельность клапанов определяется в том случае, если вены, находящиеся между этими жгутами, быстро заполняются кровью.

Ультразвуковая допплерография (флоуметрия)

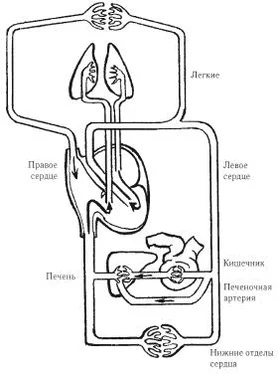

Ультразвуковая допплерография – один из самых распространенных методов диагностики варикозного расширения вен. Она проводится с помощью специального прибора (допплерографа), принцип работы которого осуществляется на основе эффекта Допплера. Ультразвуковые волны, проходящие через ткани человеческого организма, встречаясь с движущимися элементами крови (эритроцитами, лейкоцитами, тромбоцитами), отражаются от них и изменяют свою частоту. Эти изменения регистрируются датчиками и затем воспроизводятся прибором графически или звуковым (шумовым) сигналом.

Современные медицинские фирмы-производители разработали компактные и сложные виды таких приборов. Первый можно легко приобрести в аптеке, по размерам он не больше обычного мобильного телефона, а сложные работают в одной системе с компьютером и видеоаппаратурой.

Этот диагностический метод позволяет выявить заболевание на ранней стадии, точно и за короткое время установить существующие отклонения в структуре стенок глубоких и поверхностных вен, определить скорость кровотока и степень состоятельности венозных клапанов. Эти данные представляют огромную важность при решении флебологом вопроса о целесообразности оперативного вмешательства. Кроме того, метод безвреден и рекомендован к повторному применению.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу