Но существует и адаптация к неприятным ощущениям, особенно если человек чем-нибудь увлечен. И наоборот: может быть масса тягостных ощущений у мнительного субъекта, которые принимают форму болезней. Поэтому психологические, субъективные критерии болезни ненадежны. Интенсивность жалоб не всегда соответствует тяжести заболевания, это знают все врачи. Сигналы от всех рецепторов тела поступают в кору мозга. Если возбудимость ее клеток повышена и они натренированы постоянным вниманием, то и нормальные импульсы будут восприниматься ими как чрезмерные.

Сколько видишь людей, ушедших в болезнь! Они носят ее как драгоценность, как оправдание всех своих неудач в жизни, как основание требовать жалости и снисхождения у окружающих. Врачу нельзя пренебрегать жалобами пациента, но не следует только по ним строить гипотезу о болезни. Однако не нужно и забывать, что в конечном итоге врачи должны освободить человека именно от психологии болезни. Если нельзя избавить его от телесных страданий, то надо попытаться вылечить их душевные последствия.

Вопросы болезни и здоровья приходится изучать на разных уровнях: биохимии клеток, физиологии отдельных органов и целостного организма.

Начнем с молекулярного уровня. На молекулярную биологию с надеждой смотрит вся медицина.

Клетка – это сложнейшая система. Она отделена от внешней среды оболочкой из структурных белков и липидов и имеет множество пор, по которым циркулируют токи жидкостей, содержащие различные простые и сложные молекулы. По ним осуществляются как вещественно-энергетические, так и информационные связи. Оболочка – это совсем не пассивная полунепроницаемая мембрана, а сложная структура с управляемыми «из центра» порами, избирательно пропускающими и даже активно захватывающими вещества извне.

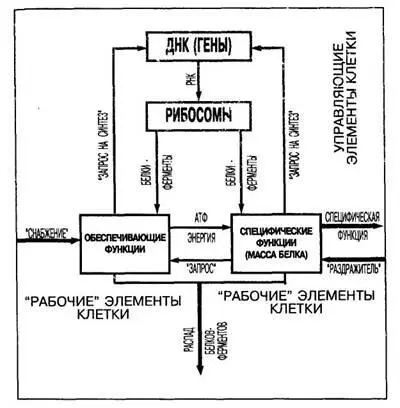

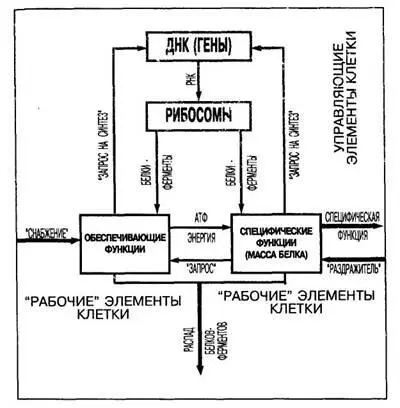

Рассмотрим до предела упрощенную схему клетки (рис. 1). Вверху изображены «органы управления» – ДНК, состоящая из генов, и рибосомы; ниже – «рабочие элементы», тоже условно поделенные на «специфические» и «обеспечивающие» структуры, которые выполняют соответствующие функции. Толстыми стрелками с надписями обозначены внешние «входы» и «выходы», тонкими – прямые и обратные связи между элементами.

Деятельность клетки сводится к многочисленным биохимическим реакциям, каждая из которых обеспечивается своим белком-ферментом. Белки синтезируются, «печатаются» в рибосомах по матрицам – образцам РНК, которые получаются копированием одного гена с ДНК. Ген – это участок ДНК, несущий информацию об одной полипептидной цепи, иными словами, об одном белке. Таким образом, в ДНК содержится набор «моделей» для всех белков ДНК клетки, в том числе и ферментов.

Клетки разных тканей одного организма отличаются набором ферментов и других белков. Например, только в эритроцитах образуется гемоглобин, только в клетках гипофиза синтезируются белки гормонов роста и т. п. Но все эти разные клетки произошли от одной оплодотворенной яйцеклетки – в результате множества делений, следующих одно за другим. Следовательно, во всех клетках имеется одинаковый набор молекул ДНК и закодированы все «инструкции»: как развиваться плоду, как вырасти взрослому, как должен действовать каждый вид клеток в процессе жизни человека. Однако в каждой клетке реализуется только часть генетической информации. Специализация клетки определяется теми генами, с которых информация была прочтена и реализована в виде белков. Кроме того, даже специфичные для данной клетки белки не образуются в ней все одновременно. В разное время в зависимости от нужд клетки в ней синтезируются разные белки. Например, для деления клетки нужны одни белки, для захвата пищи – другие, для переваривания ее – третьи и т. д. «Неработающие» гены блокируются. Они «включаются» по сигналам, идущим от «рабочих» элементов (см. стрелку «запрос на синтез» на рис. 1).

Рис. 1. Схема клетки

«Главная» деятельность клетки, служащая нуждам целого организма, осуществляется ее «специфическими» рабочими элементами. Объем или количество функции, например, сила сокращения мышечного волокна, определяется тремя факторами: интенсивностью внешнего раздражителя, массой «наработанного» ранее фермента и наличием энергии, поставляемой «обеспечивающими» структурами (см. рис. 1). «Обеспечивающие» элементы работают под воздействием «специфических»: производят по их запросам энергию в виде активных фосфорсодержащих молекул АТФ из глюкозы, аминокислот и жирных кислот, получаемых из крови.

Читать дальше