Игры в блокирующие захваты

По мере усвоения игр в касания определенных частей тела движения подростков легче приобретают специфическую направленность, приближаются к конкретному виду деятельности. Это выражается, прежде всего, в умении сковать действия противника, захватив одну или обе руки – в зависимости от задач, которые предстоит решать в игре. Таким образом, появление дополнительного условия – ограничения площади игры и наказание проигрышем за уход из пределов круга – требует от учеников знаний и умения выполнять блокирующие захваты.

Суть игр в блокирующие захваты заключается в том, что один из играющих, осуществив в исходном положении заданный захват, стремится удержать его до конца поединка (3—5, предел – 10 с.), другой старается быстрее освободиться от захвата. Победа присуждается успешно решившему свою задачу, затем партнеры меняются ролями.

Игры проводятся на ограниченной площади (круг, квадрат, коридор), выход за пределы считается поражением. Поражение засчитывается и за касание пола рукой, коленом, за преднамеренное падение, попытку провести прием (таб. 2.3).

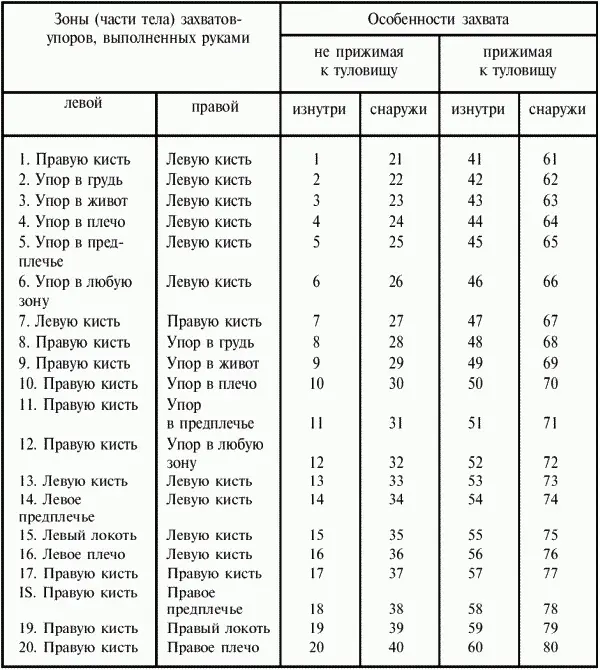

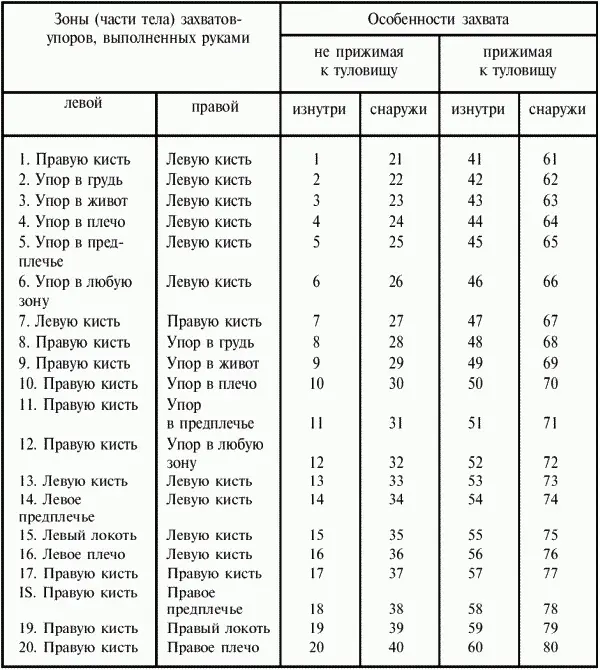

Таблица 2.3.Варианты игр-заданий в блокирующие захваты ( И. Л. Кондрацкий, В. М. Игуменов, Г. Л. Грузных )

Под номерами 1—80 обозначены варианты игр-заданий в порядке нарастания трудности освобождения от блокирующих захватов.

На начальных этапах освоения игр не следует сразу показывать способы рационального освобождения от атакующих захватов, предоставив учащимся возможность творчества.

Последовательное изучение блокирующих захватов должно идти по пути надежного усвоения и решения задач игр 1—40. Удержание захватов без прижатия к туловищу (частям тела) предъявляет повышенные требования к силовой подготовленности подростков.

Прочное усвоение этих заданий делает посильными и следующие 41—80 игровые задания, где освобождение от захватов требует значительных усилий.

Победителем считается тот, кто при равном количестве попыток быстрее освободится от захвата. Поскольку по условиям игры партнеры меняются ролями, задание освободиться от захвата заменяется ему противоположным – удержать захват, за счет чего оба необходимых навыка совершенствуются. Для гарантии победы играющий старается максимально долго удержать захват, чтобы увеличить время освобождения от захвата своего соперника. Фактически этим решаются задачи как надежного удержания захвата при необходимости, так и быстрого освобождения от него.

Глава 3. Формы организации и проведения занятий

Формы организации, занятий по борьбе могут быть разными. Различают урочные занятия, проводимые под руководством преподавателя, и внеурочные (самостоятельные), которые проводятся по заданию тренера или по личной инициативе занимающихся.

Такая форма организации работы в секции предусматривает теоретические и практические занятия.

Теоретические занятия

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с упражнениями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10—20 мин. в начале практического урока). При проведении теоретических занятий целесообразно отдельные положения подкреплять примерами из практики, иллюстрировать их схемами, диаграммами, таблицами и другими наглядными пособиями. Анализ спортивного мастерства противников, установки на соревнования, анализ наблюдений за тренировками и соревнованиями – это тоже своеобразные формы теоретических занятий.

Анализ спортивного мастерства противников

При подготовке борцов к ответственным соревнованиям тренеру следует организовать занятия по изучению основных соперников, с тем чтобы лучше подготовиться к схваткам с ними. При анализе мастерства противника необходимо определить слабые и сильные стороны и особенности его физической, волевой, технической и тактической подготовленности. Затем тренер вместе с борцами намечает основные моменты тактического плана схватки, чтобы лучше подготовиться к встрече с соперником. К анализу спортивного мастерства предстоящих соперников тренеру следует привлекать не только борца, которому предстоит с ними бороться, но и всех занимающихся. Занятие в таком случае проходит более интересно и способствует развитию у спортсменов творческого мышления, инициативы.

Читать дальше