Хорошей приживаемости саженцев помогает присыпка (мульчирование) почвы приствольного круга слоем 5-8 см торфокрошкой, перегноем, полуперепревшим навозом или опилками. Оставшуюся от выкопки ямы малоплодородную почву разбрасывают по междурядьям.

Чтобы саженец не раскачивался ветром, его подвязывают мягким шпагатом к колу в одном или двух местах. Подвязку делают в виде восьмерки (а не петлей), благодаря этому деревце при оседании почвы не повиснет на колу. Причем по высоте он должен быть ниже первой ветки кроны на 5 см (рис. 5). Если после посадки оказалось, что кол выше, его подпиливают. При осенней посадке для защиты корней от подмерзания саженец окучивают почвой на высоту 25-30 см. Чтобы защитить молодые деревца от грызунов, ветки кроны связывают, а затем растение обвязывают еловым лапником или другими материалами. Весной, как только земля оттает, деревца разокучивают, почву разравнивают и делают лунки.

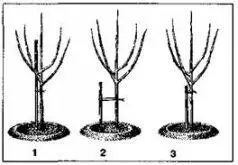

Рис. 5. Подвязка саженца к колу:

1,2- неправильная;

3 - правильная

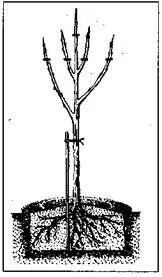

Рис. 6. Обрезка саженца

Обрезка посаженных.

Весной посаженные растения (двухлетки или однолетки) обрезают. Этот прием необходим для восстановления нарушенного равновесия между надземной частью и корневой системой, а также для формирования кроны. Причем растения, посаженные осенью, обрезают весной до набухания почек. При обрезке у двухлеток нижние ветки лишь слегка укорачивают или вообще не трогают, а верхние подрезают на 1/3-1/2 длины, чтобы концы их находились примерно на одном уровне с окончаниями нижних веток. Укорачивают на почку, расположенную над местом вырезки шипа, центральный проводник. Он должен возвышаться над боковыми ветвями на 20-30 см (рис. 6). Если у проводника есть конкурент, его вырезают на кольцо или сильно наклоняют. Однолетку, не имеющую кроны, обрезают на высоте 70-80 см от поверхности почвы.

Исправление ошибок.Очень часто при посадке саженцев неопытные садоводы путают корневую шейку (переход ствола в корень) с местом прививки, которое находится выше нее на 5-15 см (рис. 1). В результате они заглубляют саженец до места прививки. Такие деревца или погибают (особенно часто на тяжелых глинистых почвах), или плохо растут, почти не плодоносят.

Заглубленное деревце надо обязательно приподнять. Для того, чтобы это сделать, весной на расстоянии 40-50 см от ствола выкапывают круговую канавку на глубину размещения корневой системы. Затем с двух сторон лопатами, размещенными под растением, аккуратно его приподнимают и подсыпают почву. Ставят на нее саженец, обнажившиеся корни засыпают землей, отаптывают, как при посадке, поливают и мульчируют приствольный круг.

При завышенной посадке, когда корневая шейка после оседания почвы оказывается на 3-4 см выше поверхности земли и местами обнажены корни, положение исправляют подсыпкой почвы.

Случается видеть и сильно наклоненные после посадки деревца. В этом случае им придают вертикальное положение, подвязывая шпагатом к колу.

Биопортрет.По силе роста груши условно подразделяются на сильно-, средне- и слаборослые. Так, на семенных подвоях деревья вырастают высотой 10-12 м, на карликовых - 5 м. В зависимости от сорта, подвоя, природных условий и агротехники груша начинает плодоносить в возрасте 3-8 лет. Долговечность деревьев 25-50 лет.

Корневая система наиболее распространенных в наших садах деревьев на сеянцевых подвоях малоразветвленная, стержневая. Основная масса корней расположена на глубине от 20 до 80 см. К огорчению садоводов, цветение груши часто совпадает с майскими заморозками, что нередко приводит к гибели цветков и завязей.

Большинство сортов самобесплодны, поэтому в саду необходимо иметь не менее двух разных сортов, цветущих одновременно.

Груша по сравнению с яблоней более теплолюбивая и менее зимостойкая культура. Однако при закалке летние и осенние сорта выдерживают морозы до -38°С. Груша более засухоустойчива, чем яблоня. Повышенные требования к влажности почвы предъявляют только молодые деревья, длится это до тех пор, пока их корни не вырастут настолько, чтобы брать влагу из глубинных слоев почвы.

Читать дальше